- �͂��߂�

- ���́@�P�E�Q�N���ƂƂ��ɓ������Ƃ�����

- �͂��߂̈���̓�������

- �P�E�Q�N���̓���������

- �@ ����

- �A �@�����ĕq

- �B ��̂���{�����������s��

- �C ���q�ɏ��₷��

- ���Ƃ��y��������

- �@�u�m���Ɂv������

- �A �艞��������

- �B ���l�ȍl��������Ă��炦����S��������

- �q�ǂ������Ɉς˂�

- �@ ���s�����đ҂�

- �A�u���ł���B�����Ǝv�����牽���ł��Ȃ��v

- Column

- �P�́@10�̃|�C���g���ӎ������P�E�Q�N���̓�������

- �|�C���g�P�@�P�E�Q�N���́u�����v�����ɂ߂�

- �|�C���g�Q�@����グ��

- �|�C���g�R�@���t���y����

- �|�C���g�S�@������H�v����

- �|�C���g�T�@�B�����𖡂�킹��

- �|�C���g�U�@���ɎQ��������

- �|�C���g�V�@�q�ǂ����m������܂���

- �|�C���g�W�@�O���]��������

- �|�C���g�X�@�ƒ�ƘA�g����

- �|�C���g10�@��w�N�̍s���͂���

- Column

- �Q�́@�P�E�Q�N�����D���ɂ���R�̂���

- �P�N�����D���ɂ���R�̂���

- �@ �y���������o����

- �A�u�C��������l���Ă����v�Ƃ����W�J�ɂ���

- �B ���q�ɏ�点��

- �Q�N�����D���ɂ���R�̂���

- �@ �P�N���ł̊w�т�����������

- �A ���Z����E���o���������������

- �B ���Ă��炤�����炷�鑤�ց@�����ς��čl��������

- Column

- �R�́@�P�E�Q�N���̎��ƂƎq�ǂ��̔���

- �P�N���E�P�w��

- �P�N���E�Q�w��

- �P�N���E�R�w��

- �Q�N���E�P�w��

- �Q�N���E�Q�w��

- �Q�N���E�R�w��

- Column

- �S�́@�������Ă����������Ƃ̋Z

- �Z�P�@���l��

- �Z�Q�@��r�E�I��

- �Z�R�@���̎��o��

- �@ ���̎��o���E�\����

- �A ���̋�g

- �B ���Ɏq�ǂ��������Q������

- �Z�S�@�����m�[�g�̊��p

- �@ �����m�[�g���

- �A �v�l�c�[���̊��p

- Column

- �T�́@�l����������̃|�C���g

- �{���I�Ȕ���

- ����Ɩ₢�Ԃ�

- �݂��Ȃ����̂��݂��锭��

- �u�@�v�̔���

- �m��ӂ̗�����ӎ���������

- ����̏�����

- �@�u���Ȃ��͂ǂ��l���邩�v���Ă���锭��

- �A �U�X�l�������C���ǂ蒅���B���������锭��

- �B �����i�����j�Ō������Ƃ�����т����锭��

- �C �l�Ԑ���y��ɐ���������

- �D ���ƑO�ɂ͍l�������Ȃ������C�Â��邱�Ƃ��ł��锭��

- �E�u���ꂢ���Ȃ��v�u�������悤�v���o�����Ƃ��ł��锭��

- �F �S���������Ȃ锭��

- Column

- �U�́@��������Ɗw���Â���

- �J�g�����̊w���Â���

- �G�s�\�[�h�P�@���Â���͊w���Â���\�Q�N���\

- �@ �S�[�������L����

- �A �q�ǂ������ɔC����

- �B ���t�͎�����C�u�Ö�v����

- �C �q�ǂ��������u�����C�v�ɂ�����i���̋C�ɂ�����j

- �D �q�ǂ������������̎�̎҂ɂ�����

- �G�s�\�[�h�Q�@����×����E���ƃR���{

- ��V�̎��Ɓ@�Q�N���@�u�����Ȃł����Ɓv

- �@ ���ނɂ���

- �A ���e���ڂƎ��ƍ\�z

- �B �{���̔���

- �C ���Ƃ̎���

- �D ���\�z

- �E �q�ǂ������̓����m�[�g

- Column

- �I�́@�����ւȂ���

- ��w�N�ɂƂ��Ă̊w��

- �R�N���i���w�N�j�ւ̋��n��

- �@ ���퐶���ւ̔��W

- �A�u�w���́v

- ������

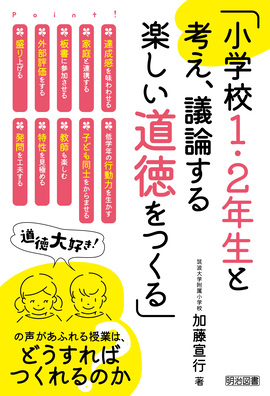

�͂��߂�

�@�������ƂɌ���Ȃ���������܂��C�q�ǂ������ɉ����ł��Ȃ����Ƃ�����ƁC���猾����������悤�ɁC�u��w�N������c�c�v�Ƃ����悤�Ȍ����������邱�Ƃ��Ȃ��ł��傤���B

�@�ł��C�u��w�N������ł��Ȃ��v�u�܂������v�ƍl���邩�C�u��w�N�����āv�u��w�N�����炱���v�ƍl���邩�ŁC���ʂ͑傫���ς���Ă���悤�ȋC�����܂��B

�@���̋Ζ�����}�g��w�������w�Z�́C�K���Ȃ��ƂɂP�N������U�N���܂ł̒S�C�������オ��ōs���`�����X������܂��B�r���ŃN���X�ւ��͂�����̂́C��{�R�N�Ԃ͓����w���̒S�C������̂ł��B�ł�����C����܂ł��P�N���Ŏ������q�ǂ��������C�N���X�ւ����Ȃ��R�N���܂Ŏ����オ�邱�Ƃ��ł��܂����B�������C���N�S�C��ւ���w�Z�����邱�Ƃ����m���Ă���܂����C�ǂ���ɂ��꒷��Z�����邱�Ƃł��傤�B�ǂ���̃V�X�e�����悢���Ƃ������Ƃ͌����܂���B����ǁC�q�ǂ������̐������N���X�łR�N�Ԍ������邱�Ƃ��ł��邩�炱���C�����Ă�����̂����邱�Ƃ��m���ł��傤�B

�@���̂R�N�Ԃ̒��ł��C���ɏ��߂̂P�C�Q�N�ʼn���厖�ɂ��邩�Ƃ������Ƃ́C���̌�̐l���̒��ł��傫�ȃE�G�C�g���߂�悤�ȋC�����܂��B

�@�{���́C���̌o�������ƂɁC���̂悤�ȁu���߂Ă̂Q�N�ԁv�܂��w�N����𒆐S�ɂ܂Ƃ߂܂����B�����āC���̂Q�N�Ԃ����������炱���́C���̂P�N�ԁC�܂�R�N���ł̔������܂߂Ă������Ă��������܂����B

�@�����̊w�K�𒆐S�ɂ����܂������C�����ȁE���̈�ɂ����铹������ƌ�����悤�ɁC���ׂĂ̋��犈���̒��ɂ����ēy��ƂȂ肤����̂ł��B����ɂ́C�w���Â����ƒ됶���C���퐶���C�Ђ��Ă͏��w�Z���ƌ�̐������ɂ܂ŋy�Ԃ��̂��Ǝv���Ă��܂��B

�@�{����ʂ��āC���̋M�d�ȂQ�N�Ԃ��ǂ̂悤�ɉ߂������Ƃ��C�q�ǂ������ɂƂ��ĕ̎��ԂƂ��邱�Ƃ��ł���̂��C�ǎ҂̊F�l���ڂ̑O�̎q�ǂ��������v�������ׂȂ���z�����C�����g�Ȃ�̋��t����n�����Ă��������邱�Ƃ�����Ă���܂��B

�i�ʐ^�ȗ��j

���ƂɎ�����Ă��������ł��B