- 監修のことば

- はじめに

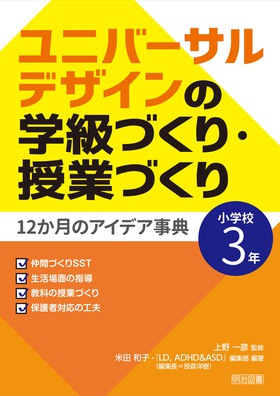

- 1章 小学校3年 学級づくり・授業づくり基礎基本

- 1 3年生の子供を理解する

- 2 どの子も包み込むあたたかいクラスをつくる

- 3 どの子もできる!わかる!授業を行う

- 4 クラスを支える学校の仕組みを活用する

- 2章 ユニバーサルデザインと特別支援教育の視点でつくる 学級づくり・授業づくり8のポイント

- 1 場所:教室の環境整備

- すっきり,きれい,わかりやすい環境づくり

- 2 時間:見通しの工夫

- 予定や流れを視覚化して,見て動ける集団づくり

- 3 友達:集団のルールづくり

- 3年生は仲間づくりのターニングポイント

- 4 規範:授業のルールづくり

- すべての基本は「聞く力」

- 5 教授:ほめる・叱る工夫

- 一貫性と愛情をもってほめよう,叱ろう

- 6 教授:指示・説明の工夫

- 言葉を減らす視覚化アイデア

- 7 グッズ:教材・教具・ICTの活用

- 新しいことへのチャレンジを応援しよう

- 8 保護者:保護者対応の工夫

- 「反抗は成長の表れ」と伝えよう

- 3章 ユニバーサルデザインと特別支援教育の視点でつくる 学級づくり・授業づくり12か月のアイデア

- 4月

- クラスづくりの要所

- 「安心」を子供たちに届けよう

- 仲間づくりSST

- シェーハの神―同じ動きをまねることで,楽しくつながろう―

- 生活場面の指導

- 脳を活性化させてスタートダッシュを切ろう

- 授業づくり−国語

- 「よく聞いて,じこしょうかい」言葉の準備運動をしよう

- 授業づくり−音楽

- リコーダー―苦手意識をもたせないスモールステップの指導をしよう―

- 保護者対応の工夫

- 最初の学級通信―ワクワクスタート作戦を立てよう―

- 5月

- クラスづくりの要所

- 学習規律を丁寧に指導しよう

- 仲間づくりSST

- 新聞じゃんけん―少人数集団で助け合う遊びで,安心感を広げよう―

- 生活場面の指導

- クラスが落ち着くための給食指導をしよう

- 授業づくり−国語

- 「言葉で遊ぼう」言葉の順番が変なところに気付こう

- 授業づくり−算数

- 「かけ算のきまり」きまりを自分で見つけ,使いこなせるようにしよう

- 保護者対応の工夫

- 初めての学級懇談会―お家の方にも新しい出会いを用意しよう―

- 6月

- クラスづくりの要所

- 思いが詰まった学級目標をつくろう

- 仲間づくりSST

- わたしはだれでしょう―名前がわかるようになったら,もっと知り合う機会をつくろう―

- 生活場面の指導

- 責任をもって掃除当番をさせよう

- 授業づくり−国語

- 「俳句を楽しもう」どんな言葉を入れるか話し合おう

- 授業づくり−算数

- 「時刻と時間」見ることができない時間を視覚化して理解度アップしよう

- 保護者対応の工夫

- 連絡帳の工夫―つながる連絡帳作りをしよう―

- 7月 8月

- クラスづくりの要所

- 教師としての自分を高めよう

- 仲間づくりSST

- さすらいのギャンブラー―長期休み前,遊びを通して交流する機会を増やそう―

- 生活場面の指導

- 意欲的に掃除当番をさせよう

- 授業づくり−国語

- 「もうすぐ雨に」ファンタジーの入り口と出口をとらえよう

- 授業づくり−理科

- 「風やゴムのはたらき」共通の課題をもち,実験に取り組もう

- 保護者対応の工夫

- 通知表の工夫―子供の様子が目に浮かぶ所見を書こう―

- 9月

- クラスづくりの要所

- すてきな出会い直しをしよう

- 仲間づくりSST

- 広告パズル―休み明け,友達と一緒に作り上げることで安心感を思い出させよう―

- 生活場面の指導

- 2学期の始まりにルールを再徹底しよう

- 授業づくり−国語

- 「へんとつくり」漢字パズルに挑戦しよう

- 授業づくり−算数

- 「あまりのあるわり算」あまりの扱い方を重点的に学ぼう

- 保護者対応の工夫

- 授業参観の留意点―みんなの安心を築く参観日にしよう―

- 10月

- クラスづくりの要所

- 「聞く」から「聴く」へつながりを深めよう

- 仲間づくりSST

- 力を合わせてレッツゴー!―違いを乗り越えて達成する喜び―

- 生活場面の指導

- 終わりの会を工夫し笑顔で下校させよう

- 授業づくり−国語

- 「ちいちゃんのかげおくり」2つのかげおくりを比べよう

- 授業づくり−算数

- 「10000より大きい数」位取りを間違えないようにしよう

- 保護者対応の工夫

- 個人懇談―一緒に成長を喜べるようにしよう―

- 11月

- クラスづくりの要所

- 子供たちの自尊感情を高めよう

- 仲間づくりSST

- It's笑タイム!!―行事が多く,不安感が強まる時期に思いきり笑って楽しませよう―

- 生活場面の指導

- トラブルの解決に視覚支援とSSTをしよう

- 授業づくり−国語

- 「すがたをかえる大豆」どうしてこの順番か考えよう

- 授業づくり−算数

- 「かけ算の筆算」筆算の方法を間違いから考えよう

- 保護者対応の工夫

- 保護者からの相談―相談できる雰囲気づくりをしよう―

- 12月

- クラスづくりの要所

- 「学級づくり」を子供の声からふり返ろう

- 仲間づくりSST

- 仲間はどこだ??―言葉がなくても心が通じ合える遊びで,つながりを深めよう―

- 生活場面の指導

- クラスのルール・教室環境の再確認をしよう

- 授業づくり−国語

- 「三年とうげ」心情の変化を図で説明しよう

- 授業づくり−算数

- 「分数」視覚的に分数をとらえよう

- 保護者対応の工夫

- 授業・行事への協力お願い―子供の学び応援団を増やそう―

- 1月

- クラスづくりの要所

- 自尊感情を高める評価をしよう

- 仲間づくりSST

- なかよしローラー!―体全体を動かし,達成感を味わわせよう―

- 生活場面の指導

- 提出物のチェックを効率化しよう

- 授業づくり−国語

- 「ありの行列」ウィルソンになって観察カードを書こう

- 授業づくり−算数

- 「三角形」パワーポイントを使い三角形の性質を覚えよう

- 保護者対応の工夫

- 子供のトラブルを伝える―ピンチをチャンスに変えよう―

- 2月

- クラスづくりの要所

- ピンチはチャンス! トラブル解決が成長のかぎと考えよう

- 仲間づくりSST

- 天国・地獄!?―少し難しい課題のゲームも,安心できる仲間と楽しませよう―

- 生活場面の指導

- 休み時間を有効に使い,次の授業をスムーズにしよう

- 授業づくり−国語

- 「ことわざについて調べよう」ことわざパズルに挑戦しよう

- 授業づくり−算数

- 「小数」10個に分けたうちの1つ分が0.1を徹底理解しよう

- 保護者対応の工夫

- クレームへの対応―「3人寄れば文殊の知恵」作戦でいこう―

- 3月

- クラスづくりの要所

- 自分の成長を実感できるふり返りをしよう

- 仲間づくりSST

- 世界に1つだけの歌―1年間ともに過ごした仲間と思い出の歌を作ろう―

- 生活場面の指導

- 4年生に向けて委員会やクラブの活動を知ろう

- 授業づくり−国語

- 「モチモチの木」物語の終わり方はこれでいいか考えよう

- 授業づくり−算数

- 「□を使った式と図」文章題の言葉を活用して数直線で考えよう

- 保護者対応の工夫

- 1つにまとまったクラスを伝える学級通信―みんなと一緒に伸びたよ!を伝えよう―

- おわりに

- 参考文献/執筆者紹介

監修のことば

〜シリーズ刊行にあたって〜

UDと聞いてユニバーサルデザインの略だと答えられる教師が教育界では増えてきました。それどころか,画一的な教育の中で落ちこぼしやすい子供を前に,明日を変えるかもしれない重要な言葉だと意識する教師が多くなってきたことを実感します。かつては,バリアフリーという用語の中で,障害に対する特別な配慮,みんなと一緒にやっていくための支援といったとらえ方が強かったのですが,今やUDへの配慮はすべての子供にとっても必要な,わかりやすい授業の原点であるという考え方が浸透してきています。

私は発達障害と呼ばれる子供たちと長く付き合ってきて,この子供たちを障害というグループで囲い込むのではなく,並外れた個性を有する子供たちだと考えることの大切さを教えられました。一人一人の個性を大切にという人は多いのですが,本当に個性的な子供の個性を人間の1つの特性として理解し,そうした子供たちともとことん付き合える教師はまだまだ少ないと思います。

『私たちの教え方で学べない子には,その子の学び方で教えなさい』という言葉がありますが,特別な魔法のような教え方を見つけろ,身に付けろと言っているのではありません。学びが容易でない子供を,自分の教え方にはめ込むのではなく,子供に共通する学びのプロセスをその子供の目線から探し求めることの大切さを言っています。それが見えてきたときに,そのことが多くの子供たちの指導に役立つことに気付かされるのです。

この視線こそ,まさにUDの神髄ではないでしょうか。こうした日々の教育実践の中から,学級づくりや授業づくりを考え抜いている教師とともにこの本を世に送ります。UDは単なる結果ではなく,そのプロセスを貫く背骨だと思います。

監修者 /上野 一彦

-

明治図書

明治図書- SSTなり教科指導なり生活場面指導なり、保護者対応まで、12か月のことがコンパクトにまとめられています。毎月初めに読んで、取り入れられそうなものを取り入れたり、学級づくりの根本を見直したりしています。2019/2/730代・小学校教員