- �͂��߂�

- ��P�́@����D���Ȏq�ǂ�����Ă���ƂÂ���R�̂�����

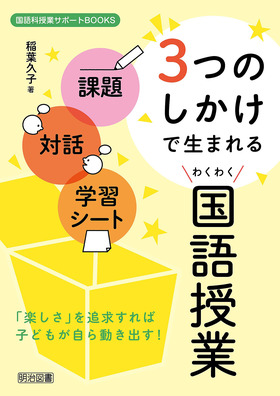

- �\�ۑ�E�Θb�E�w�K�V�[�g�\

- �P�@���ꂪ��D���Ȏq�ǂ�����Ă�ӗ~�Ɗw�т̂Ȃ���

- �i�P�j�ӗ~�Ɗw�т��Ȃ��u�͂����v�����낤

- �i�Q�j�͂�������肽�������邨�������u�ۑ�v

- �i�R�j��邱�Ƃ��y���܂���u�Θb�v

- �i�S�j��i��i�����₷������u�w�K�V�[�g�v

- �i�T�j�ۑ�����ɕK�v�ȁu�A�C�e���v

- �Q�@�������P�@��̓I�ɓǂނ��߂̉ۑ�Â���

- �i�P�j��w�N�̉ۑ�

- �i�Q�j���E���w�N�̉ۑ�

- �R�@�������Q�@�Θb����͂���Ă�w��

- �i�P�j�q�ǂ����b�������Ȃ�u�₢�����v

- �i�Q�j�����͂���Ă�u���t�̕������v

- �i�R�j�u�Ęb���v�w���̃A�C�f�A

- �@�X�s�[�`�^�C��

- �A���ƒ��̈ӌ��̂����̎d���̎w��

- �S�@�������R�@�l���̌`���𑣂��w�K�V�[�g

- �i�P�j��w�N�̊w�K�V�[�g��

- �i�Q�j���w�N�̊w�K�V�[�g��

- ��Q�́@�w�N�ʁ@����D���Ȏq�ǂ�����Ă�������E���ꕶ�̎��ƃ��f�����w�K�V�[�g

- �P�N�@������̌��t�̊w�K

- �\�����Ă����ԁu���邽�v�E�u���̖̂��܂��v�Q�[���E�u�������v�N�C�Y�\

- �P�N�@������̕��w���ނ̊w�K

- �\�u���ނ��т�����v�u�������Ȃ��ԁv�u�����炮���v�\

- �Q�N�@����ۂۂ̂���

- �Q�N�@���莆

- �R�N�@��������������哤

- �R�N�@���������̂���������

- �S�N�@�E�i�M�̂Ȃ���ǂ���

- �S�N�@����

- �T�N�@�ŗL�킪�����Ă���邱��

- �T�N�@�呢��������ƃK��

- �U�N�@�w���b�Y��x��ǂ�

- �U�N�@��܂Ȃ�

�͂��߂�

���̖{���߂�������

�@����w�Z�ŁA������C�����Ă����Ƃ��̂��Ƃł���B

�@�u�����������̂́A����ˁB�v

�@�u���������B���ɁA�q�ǂ����A������D������Ȃ�����A���X���͂Ɍ������Ă���̂��A�ǂ��w�������炢���̂��A�������������Ă��܂��B�v

�@�E�����ł́A�搶�����̉��C�Ȃ���b������A�Ȃ����猻����������A���͓��S�A����͍��������Ƃ��Ƒ����A�u���ꂪ���ȗ��R�v�A���P�[�g���s�����B���̌��ʂ́A�\�z�ʂ�A�S�邽����̂ł������B

�@���R�̎�ȓ��e�́A

�@�u�������g�����ꂪ���ł���B�v

�@�u�q�ǂ����قƂ�ǔ������Ȃ��̂ŁA�w�������ɂ����B�v

�@�u���ɏd����u���āA�ǂ̂悤�Ɂi�q�ǂ����ӗ~�I�Ɋw�K�Ɍ������悤�Ɂj�����Ă����̂����킩��Ȃ��B�v

�@�搶���g���A��芴�������Ă��邽�߁A���R�A�q�ǂ��������A���ɂȂ�B���Ȃ̂Ŋw�͂��Ⴍ�Ȃ肪���ł���B�e�X�g�ɏo�����ȓ��e���������B���サ�ăh�����I�ɕ�������A�e�X�g���ʂ͏オ�邩������Ȃ����A�����ɁA���ꌙ���̎q�ǂ������𑽂����ތ��ʂƂȂ�B

�@���́A����Ȃقǐ[���Ėʔ��݂̂��鋳�Ȃ͂Ȃ��Ǝv���Ă���B�w�K�ނ��A��Ԑg�߂ȁu���t�v�ł���A���i����`�B��v�l�̓���Ƃ��Ďg�p����̂͂������A�̂���V�тɂ��g���Ă���B�܂��A���ނƂ��Ď��グ���Ă����i���E�ŁA��荇������A�\����������ł���B�����āA���̂��Ƃ��A�l���̎w�j�ɂȂ�����A�����Ă����͂Ƃ��āA�����ɂ킽���ĐS�̒��ɑ��݂��������������B����ȋ��Ȃ����炱���A��Ɏv���A�搶���g���܂��A���͂�ǂݖ��키���Ƃ��u�D���v�ɂȂ��Ăق����B�����āA�q�ǂ����������͂��߂����āu�����͂ǂ��l���A�ǂ��\�����邩�B�v�܂��u�F�B�͂ǂ����낤���B�v�ƁA����̎��Ԃ��҂��������Ȃ�悤�ɁA�d�g��ł��炢�����Ǝv���B

�@���̖{�́A�����g�̂����Ă��������ŁA���ۂɍs��ꂽ�y�����w�т̎��Ԃ��A�v���Ԃ��ď��������̂ł���B�u�搶�A���H�̎��ԏ����Z���Ȃ��Ă���������A���������āB�v�ƁA�}�H��̈�ɕ����Ȃ��قǂɁA�q�ǂ��������y���݂Ɏv���Ă��ꂽ���Ƃ̈�R�}��Ԃ����B������A���̏��͎��Ƌ����̎q�ǂ������̋������Ǝv���B���Ƃ��Ă������q�ǂ���������l�ɂȂ��čĉ�A�u���̎��ƁA�o���Ă��B�v�ƌ���Ă����B��i�ɂ��ėF�B�ƌ�荇�����ЂƂƂ��A�[���l�����������g�̎p���A���̎q�̐l���𖧂��Ɏx���Ă���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�@���ɂƂ��Ă��́A���̊w�т̂ЂƂƂ��������L���A�u����̎w������肾�B�v�Ǝv���Ă���搶���̈ꏕ�ɂȂ�ƐS����v���B

���ނɂ���

�@�{���́A�S���ނ��u�����}���v�ɂ����̂ł���B�����Ζ������w�Z�́A���ׂĂ��̋��ȏ����g�p���Ă����Ƃ������Ƃ����邪�A���������}���̋��ȏ����D���ȗ��R�́A���̂Q�ɂ��B

�@�P�ڂ́A���ނɂȂ��Ă����i�Ɂu�́v������Ƃ������Ƃł���B���͂�ǂނ����ŁA�q�ǂ������ɋ����E�S�������N�����A�l�������邱�Ƃ��ł���u�́v�ł���B������A�q�ǂ������̏����̊��z�́A�قڑz����Ɏ��܂�B�܂�A�w���҂��q�ǂ������Ɠ����S�ŁA�ǂݖ�����Đ��܂ꂽ���z�Ƃقړ����Ƃ������Ƃł���B������ǂ������悤���Ƃ��������t�Ƃ��Ă̓ǂݕ��ł͂Ȃ����Ƃ��������Ă������B

�@�Q�ڂ́A�w���҂̍ٗʂɔC�����Ă��镔�����傫���̂ŁA�����̎q�ǂ������ɍ��킹���`�ł̎w�����\�Ƃ������Ƃł���B������A�n�E�c�[���̂��ƁA������Ă���ʂ�ɁA���t�����܂�l������Y�肹���ɂ��̂܂܂̌`�ŋ����邱�Ƃ��ł��邪�A�q�ǂ��������A�����Ɉ������čl���ēǂނƂ����p�ɂ͂Ȃ�Â炢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�����x���������������X

�@�܂��́A���܂Ŏ��ƈꏏ�ɍ���̎��Ԃ������Ă����q�ǂ������ɁA���ӂ̈ӂ������������Ǝv���B�����q�ǂ������̈ꐶ�����Ȏp�Ɏx�����A�u�搶�A�����ƍl���āB�������ɕ����Ȃ��悤�ɁB�v�Ɣw����������Ă����B

�@���ꂩ��A�u�{�������v�Ƃ����w�j�������Ă����������O�D�C��Y�搶�B�����w�̖��_�����ł���������̂ɁA�t�����h���[�Ŋy�����B��w�̌������ŁA�w��������ċ��ނɂ��Č�荇�������Ԃ��A�u���ތ����݂͂�ȂŊy���������v�ƈÂɋ����Ă����������Ɗ����Ă���B�܂��A���M�ɂ��Ă���ϋM�d�Ȃ��ӌ��𑽁X�����������B�搶�̒����́w���w�Z�@���w���ނ�[���ǂނ��߂̍�����ƃf�U�C���x�i�����}���j������A�����̃q���g�Ė{�����������Ƃ��ł����B���̖{��ǂ܂��搶���́A�����ɂ��̖{���ǂ܂�邱�Ƃ����E�߂���B

�@���āA�u������H����̉�v�̐搶���B���̉�ɎQ�����邽�тɁA�w���̎��_���L���邾���łȂ��A����ȋ���𐄐i���Ă������Ƃ����E�C�Ƃ��C���N���Ă����B�{�������������͂ɂȂ����Ƃ����_�ł��A��ϊ��ӂ��Ă���B

�@�@�@�^��t�@�v�q

-

�����}��

�����}��