- きょういくじん会議

中学校の社会科の先生方、22年度の年間指導計画はもう立てられましたか? 明治図書の社会科の編集部にも指導計画や教材についての問い合わせが多くなっていますので、ここで、少し中学校社会科の移行措置についておさらいしてみます。

Q1 中学校社会科の移行措置はいつからですか?

他の教科と同様、移行措置期間は、21年度から23年度までの3年間で24年度から新学習指導要領が完全に実施されます。指導計画や教材が整えば、各学校の判断で、前倒して新学習指導要領の項目に沿った学習を展開しても構いません。

Q2 22年度から何か変わることはありますか?

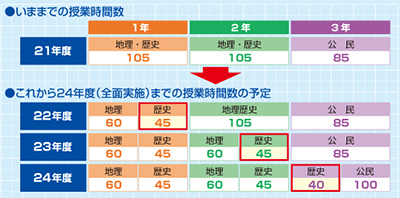

22年度の入学生から3年間の総授業時間数は新過程と同じになります。3年間で地理120時間、歴史130時間、公民100時間を学習します。これまでよりも、授業時間数が合計で、地理は15時間、歴史は25時間、公民は15時間増えます。

Q3 22年度の指導計画を立てるにあたって注意することは?

22年度の入学生が3年になったときから、新学習指導要領が完全実施されます。これまでは3年では公民を85時間学習することになっていましたが、22年度の入学生からは、歴史を40時間学習した後に、公民を100時間学習します。1・2年の歴史の授業時間数は、合計90時間になり、標準的なパイ型の学習形態では、1・2年で地理60時間、歴史45時間をそれぞれ学習することになります。

3年間を見通した指導計画を立てることが求めらます。

Q4 指導計画を立てるために参考にできるものはありますか?

各教育委員会から通達が出ている場合もありますし、各教科書会社からも指導計画が出ています。

例えば、東京書籍株式会社の場合は、移行期指導計画A案(PDF)とB案(PDF)をホームページ上に掲載しています。A案は、現行学習指導要領に基づき、移行措置として実施すべき内容を付加して作成された案です。一方、B案は新学習指導要領の項目に沿って作成された案です。A案・B案ともに、3年間にまたがる歴史の指導計画は、1年は最初から中世まで、2年は近世から明治維新まで、3年は日清・日露戦争から現代までとなっています。これらの資料を参考にしながら、各学校の実態に応じて工夫していくことになります。

Q5 数学・理科は補助教材が届きましたが社会科は?

社会科では、数学・理科のように教科書会社から補助教材が出されるわけではありません。副教材や地図帳などをうまく活用して、授業を展開していく必要があります。副教材については、上記の時間数の変更に対応していないものもあるようです。是非、お手元に届いたご審査用見本をご覧いただき、指導計画にあったものをお選びください。