大野桂の算数熱中授業づくり(5)

まとめていくの、めんどくさいな…(4年「わり算の筆算」)

【具体物の操作】と2つの【話し合い】

2013/10/25 掲載

- 算数熱中授業づくり

- 算数・数学

熱中授業づくりのポイント

- 「めんどくさい」を実感させる具体物の操作

- 式を洗練させていく話し合い

- わり算の筆算形式をつくり上げる話し合い

1 「めんどくさい」を実感させる具体物の操作

人間が問題に直面した際、自然に行う行動である発見や創造を、授業の導入のアイデアとして取り入れ、子どもがわり算の筆算を発見、創造していく授業です。特に、「めんどくさい」と感じたときの子どもの姿に焦点を当ててみます。

1着の服をつくるのに9つのボタンが必要です。

234個のボタンがあるとき、何着の服をつくることができますか。

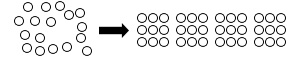

一人ひとりが操作できるように、実際に234個のボタンを与えます。すると子どもたちは、234個のボタンを9個ずつまとめる活動を始めます。しかし、この操作を次第に「めんどくさい」と感じ、もっと楽に解決する方法を模索し始めます。

T実際にボタンを使って、服が何着つくれるか調べましょう。

C9個ずつまとめていくの、めんどくさいな…

C計算はできないかな?

C234÷9になるから…、でも234÷9は習ってないか。

Tでは、今、実際に手でやっていることを式に表してみようか?

操作活動を通して子どもに「めんどくさい」ことを実感させ、楽に解決できる方法を模索させる中で、場面を式で表し、算数の舞台へのせて問題を解決していこうという態度を育てることができます。

2 式を洗練させていく話し合い

次は、式を洗練させていく場面です。

子どもたちは、できるだけわかりやすく、しかも計算しやすいという観点で、式を洗練させていきます。

Tどんな式が考えられますか?

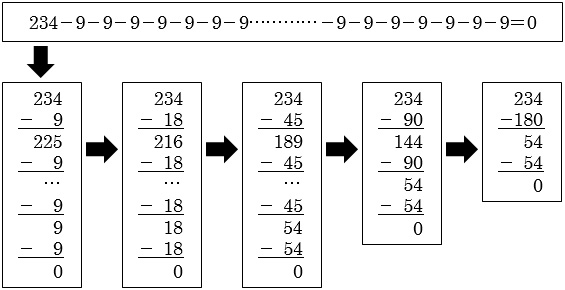

C234から9をひけなくなるまでひくというひき算をしました。

C横の式だと計算の途中がわかりにくいから、筆算で計算してみる。

C9ずつひくのはめんどくさいから、何着分かまとめてひいてみよう。

C9の2つ分の18ずつひけば、ひく回数は半分になるよ。

Cだったら、5着分の45ずつひけば、もっと筆算が短くなるよ。

Cかけ算も引き算も楽だから、10着分の90がいいんじゃない?

Cだったら、20着分の180がいいよ…

素朴な形の式からスタートし、自分の考えと仲間の考えを比較する話し合いを通して多様な考えが表現され、洗練された式の形に至ります。

3 わり算の筆算形式をつくり上げる話し合い

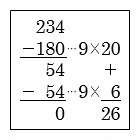

子どもたちが話し合いでたどり着いた式の形から、さらにわり算の筆算形式に近付けるために、形式にかかわる問いを教師から投げかけます。

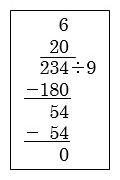

すると子どもたちは,既習の加法や減法、乗法の筆算を想起し、商を記す場所や,表現方法の簡潔性を吟味し始め,わり算の筆算をつくり上げていきます。

Tこの計算にはわる数も答えも書かれていないよね?

Cじゃあ書けばいいよ。

C例えば、横に書くとか…

Cこれならわる数も答えもわかるからいいね。

C筆算は今まで位でそろえて計算したから,答えも位をそろえたら? 下には書けないから上に書くとか…

C答えの計算も、たし算の筆算をすればいいし、これはいいね。

このように、「もっとよい方法はないか?」という問いをもち、改良・改善していくことは、算数を学ぶ姿勢として大変重要であると考えます。

(構成:矢口)

コメントの受付は終了しました。