- インプット&アウトプット術

- 教師力・仕事術

サラリーマンから教員に転職し、初めて担任をもった時、私の力は全く子どもたちに通用しませんでした。授業は面白くない、関係を築くこともできない。当然保護者からも信頼されない。本当に悲惨な結果でした。

そこから、このままではいけないと思い、外に学びに行くことにしました。TOSS系のセミナーで本を購入したり、金大竜先生、赤坂真二先生の講座・セミナーに参加したりするようになったことで、今の私の実践の根幹が出来上がりました。

今回は、そんなセミナーを通じたインプット・アウトプットについてお話しします。

学びにかけるコスト

あなたは、月にどのくらい自分の学びに時間とお金を割り当てているでしょうか? 本を読む、SNSで情報を集める、セミナーに出る…など、いろいろな方法がありますが、先月1ヶ月の時間と金額を集計して振り返ってみてください。

今はコロナのために以前ほど教員向けのセミナーが開催されていません。しかし、Zoomを使ったオンラインセミナーは毎週のように行われています。日本全国のセミナーに参加できますし、教員向けのものだけではなく、起業家向けのものや、心を扱う専門家向けのものなど、本当に多種多様なセミナーが以前よりハードルが低く参加できます。わざわざ移動のために時間やお金をかけることなく、家から気軽に参加できます。私の所属する日本学級経営学会もオンラインで開催しています。

セミナー参加をアウトプット型へ

(1)知識をアウトプットする

学びに参加して知識を吸収するのはとても大切なことです。けれども、それだけで終わらせてしまうと非常にもったいないです。ぜひ、学んだことを次の日にはアウトプットしてみましょう。子どもに対して話をしてもいいですし、学級通信などを通してシェアをしてもいいです。また、校内の先生たち向けに学びのシェアの時間を設けてもいいですし、SNSを通して発信をするのもいいでしょう。要は、一度吸収した知識を外に出すことで、より自分に取り込むことを意識してみてください。アウトプットすることで、知識から知恵に昇華するのです。

(2)参加する側から主催する側へ

1回のセミナーでより効果的に学びを深めるためには、自分が主催する側に回るという手もあります。主催側に回ってみると、講師の先生とやりとりをする中で、振る舞いや考え方など、非常に学びになる部分が多いです。セミナーの裏側を知ることで、自分が得られるものに目を向けてみましょう。

可能であれば、会の中の5分・10分をいただき、自分の実践を発表してみましょう。最初はとても勇気がいるのですが、自分の教室での実践をメタ認知することで見えてくるものがあります。人に伝えるためには、どうしたら伝わるのか。子どもの成長を見つける目をもつこともできます。先生と子どもという関係+第三者の目で教室を見てみると成長のスピードが段違いに早まります。

私自身、結婚して子どもが生まれてからは、以前ほど学びにコストがかけられなくなりました。そんな時に、どうしたら1回のセミナーでより濃密な時間を過ごせるかを考え、主催する側に回ることに決めました。講師の先生とやりとりしたり、終わった後にこっそり飲みに行っていろいろな裏話を聞くことができたり、自分の実践をバッサリと切られたりと、講師の先生と仲良くなったからこそ得られた経験がとても多く、成長できたと胸を張って言えます。あの時、一歩踏み出せてよかったなと感じています。

学びは時間を生み出す最短の方法

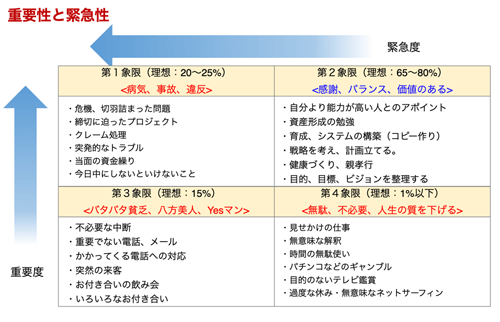

下の図を見てください。有名なスティーブン・R.コヴィーの『7つの習慣』における「第三の習慣」に当たる考え方ですが、時間を生み出すにはどうしたら良いかの図です。横軸は緊急性、縦軸は重要性を表しています。

スティーブン・R.コヴィー(2013)をもとに深見作成

第1象限は、命の危険や切羽詰まったことなので必ず一番にやります。次に第3象限、第2象限のどちらをするかで、時間の生み出し方が変わってきます。多くの人は、ついつい第3象限を優先してしまいます。人の目を気にして、他人軸で生きていると第3象限を優先してしまい、結果時間がなくて苦しんでいます。反対に第2象限を優先できる人は、自分軸で生きることができ、豊かな人生を歩むことができます。今回のテーマである、セミナーでの学びは第2象限なので、後から効いてきます。時間がないから学びにいけないのではなく、学びにいかないから時間がないのです。

今月のポイント

- 月にどれだけ学びにコストをかけているか見直してみる

- セミナーをインプットする機会からアウトプットする機会へ

- 時間がないから学びにいけないのではなく、学びにいかないから時間がない

〈参考文献〉スティーブン・R.コヴィー『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』キングベアー出版、2013年