- ���W�@�ǂ̎q���킩��I�@�ł���I�@�Z�����Ƃ̎��g�ݕ�

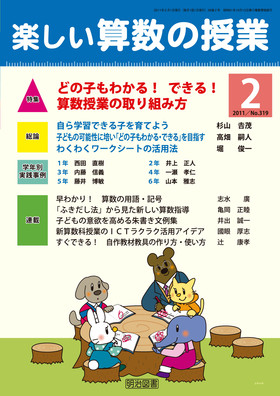

- �ǂ̎q���킩��I�@�ł���I�@�Z�����Ƃ̎��g�ݕ�

- �^

- ���_

- �P�@����w�K�ł���q����Ă悤

- �^

- �Q�@�q�ǂ��̉\���ɔ|���u�ǂ̎q���킩��E�ł���v��ڎw��

- �^

- �R�@�킭�킭���[�N�V�[�g�̊��p�@

- �^

- ���H

- �m�P�N�n�ǂ̎q���킩��A�ق߂邱�Ƃ��ł������

- �^

- �m�Q�N�n���K�Ɩ��K�̖��m�����u�킩��v��������������

- �^

- �m�R�N�n���܂ł̊w�K���g���Ή����ł���I�i�����Z�j

- �^

- �m�S�N�n�w�э������Ƃ��u�킩��I�@�ł���I�@�q�ǂ��v����Ă�

- �^

- �m�T�N�n�}�Ǝ�����ށi��`�̖ʐρj

- �^

- �m�U�N�n�H���疲���ɂȂ����

- �^

- �C�`�I�V�I�@���Љ� (��11��)

- �v�l�̓����������

- �^

- �`��T�w�N�@���s�l�ӌ`�̖ʐρ`

- ���������

- �w�����Ł@�Z���ȋ���̊�b�E��{�x

- �^�E

- ���킩��I�@�Z���̗p��E�L�� (��23��)

- �u��ӁA�����A��ʁv�A�u�v�Z�̍H�v�v�A�u�����p�`�v

- �^

- �w�̓e�X�g�\�z���Ƀ`�������W�I (��35��)

- �ގ����̉������@�����Ƃɐ�������

- �^

- �`���������������_���I�����`

- �Z������z�b�g�j���[�X (��107��)

- �w�K�����̐i�ߕ��Ɛg�ɂ������͂̐v�Ǝ��H

- �^

- ���Ɨ̓A�b�v�I�@�����̎��ƂƂ܂����w��

- �y�P�N�z�傫������

- �^

- �`10�~�ʂ����������l���悤�`

- �y�Q�N�z�͂��̌`������ׂ悤

- �^

- �`�X�^�[�g�}�[�N�����āA����ׂ悤�`

- �y�R�N�z�d���ׂ悤

- �^

- �`�P�s��������d�����͂��낤�`

- �y�S�N�z�ѕ����̂͂������v�Z

- �^

- �`�ѕ����𐔒����Ŋm���߂悤�`

- �y�T�N�z�~���Ɖ~�̖ʐ�

- �^

- �`�~�������g���ĉ~���Ⓖ�a�����߂悤�`

- �y�U�N�z�������g����

- �^

- �`�ȒP�ȏꍇ���肪����ɂ��čl���悤�`

- �Z�����ƕ����L (��105��)

- �u�������̎��Ɓv�̓��퉻��

- �^

- �Z�����D���ɂȂ���

- �P�N�^���Ȃ��������Ɂ@�Ȃ�@�������@�݂��悤�I

- �^

- �Q�N�^�������傫���͂����H

- �^

- �R�N�^���߂��ݎ��Q�[��

- �^

- �S�N�^�ǂ�����ĕ�������c�H

- �^

- �T�N�^�O�����h��������I

- �^

- �U�N�^�ǂ�ȃO���t�ɂȂ邩�ȁH

- �^

- �u�ӂ������@�v���猩���V�����Z���w�� (��11��)

- �v�l�ߒ����u�����v���邱�Ƃ̈Ӗ��i�\�j

- �^

- �`�g���Z�c�u�ӂ������@�v�`

- �q�ǂ��̈ӗ~�����߂�鏑������W (��11��)

- �q�ǂ��́u����v�ɑΉ�����鏑��

- �^

- �킩��I�@�ł���I�@�Z�����Ƃ̎��g�ݏЉ� (��11��)

- �ǂ̎q�ɂ��킩��E�ł����т��I�\�L�Ï��w�Z�\

- �^

- �V�Z���Ȏ��Ƃ̂h�b�s���N���N���p�A�C�f�A (��11��)

- �������e�@��p�����Z������

- �^

- �����ł���I�@���싳�ދ���̍����E�g���� (��11��)

- ���݊g��������Ă����Ă݂悤

- �^

- �`�}�`�̊g��k���̔��W�`

- �ҏW��L

- �^

- �����̊y�������@�`�������W�R�[�i�[

- �O�p�O���t���ĉ����낤

- �^

���W�@�ǂ̎q���킩��I �ł���I�Z�����Ƃ̎��g�ݕ�

�܂��C�ْ��w�Z���͂����������K�C�h�u�b�N�x������p���Ă݂܂��B

�@�q�ǂ��͎Z�����킩�肽���C�ł���悤�ɂȂ肽���B�ǂ�Ȃɗ����̒x���q�ǂ��ł��C�킩�肽���̂ł���B�Z�����킩��Ȃ��Ƃ������Ƃ��ǂ�Ȃɂ炢���Ƃ��낤�B�q�ǂ��͎Z�����킩��Ȃ��Ƃ��C�߂����\�������B

�@�����̋��t�́C�q�ǂ����Z�����u�킩��v�C�u�ł���v�ƁC�u�����ˁB�悭�ł����ˁB�v�ƔF�߁C�ق߂�B�������C�킩��Ȃ������q�������Ƃ��͂ǂ��ł��낤���B�ق߂悤���Ȃ����炠�܂萺�������Ȃ����t�����Ȃ��Ȃ��B����Ŗ{���ɗǂ��́H�@�����āC�ۂ��ꂽ���́C�q�ǂ��ɂƂ��Ă͏��߂Ă̖��Ȃ̂��B���������ꓬ���čl���Ă���̂��B������C���̊撣��Ԃ���ق߂Ă��ǂ��ł͂Ȃ����B�u�킩��Ȃ��v���Ƃ���e���ė�܂��Ă�肽���B�u�����Ȃ�ˁB���̖��͓����B�v�Ƃ��̎q�ɐ��������Ă�肽���B�ł���C�u�����C�����̕����܂ł͂����Ă����B��������킩��Ȃ��ˁB�v�ƕ����I�ɂł��m�肷��ԓx�ł��̎q�ɐڂ������B

�@�������C�I�m�ɃA�h�o�C�X�����āu�킩�����v�u�ł����v���Ƃ�ۏႵ�Ă��������B�u�킩�����v�u�ԁC�q�ǂ��͂ƂĂ������������B�u�������ˁB���ł���ˁB�v�Ɨ�܂��Ă�肽���B�u�搶����������B�v�ƌ����Ă�肽���B�Z������̌��_�͂����ɂ���B������ꐶ�Y��Ȃ��ł��Ăق����B

�@�����ɂ́C40�l�̎q�ǂ������܂��B���̎q�ǂ������Ɋw�͂�ۏႷ��̂����t�̖����ł��B���Ȃ킿�C�u�킩��Ȃ��v���Ƃ���u�킩��v�悤�ɁC�u�ł��Ȃ��v���Ƃ���u�ł���v�悤�ɂ������̂ł��B�������C�S�Ă̎q�ǂ��ɕۏႵ�����̂ł��B���̂��߂ɁC�Z���̎��Ƃ͂ǂ�����悢�̂ł��傤���B�u���́C���t���@��K�p���蒅�@���J�����Ă��܂����B���ɂ��l�X�ȕ����肾�Ă�����Ǝv���܂��B

���ł́C�S�Ă̎q�ǂ��Ɂu�킩��v�u�ł���v��ڎw�����Z�����Ƃ̉��P�̕�����q�ׁC��̓I�Ȏ��H����ƂƂ��ɂ��Љ�܂��B

�u���@�A

-

�����}��

�����}��

PDF

PDF