- �͂��߂�

- ��P�́@���S�E���S�ȏ�����邽�߂�

- ���̋��t�Ƃ��Ă̌��_

- �t�@�V���e�[�V�����͈����I

- �w���o�c�̎O�̒�

- �@�@�`�������W�E�o�C�E�`���C�X�̍l����

- �A�@�z���C�g�{�[�h�E�~�[�e�B���O(R)�̊�{�I�ȍl�����u�S�̗̑́v

- �ی�҂̐��^�q�������̐�

- �B�@�v�l�͂����߂�}�C���h�}�b�v

- �w���o�c�ő�ɂ��Ă��邱��

- �@�@�l�ԊW���Œ肵�Ȃ��`���₩�Ɋւ��`

- �A�@�h�i�A�C�j���b�Z�[�W���ɂ���`�q�������Ɛ��ʂ���Ԃ���A�{�C�ɂȂ�`

- �B�@�I�[�v���ɂ��Ă����`�����������Ƃ�����������W������`

- �C�@���t���g���w�Ԏp����������`���t�̊w�т��q���ɊҌ�����`

- �ی�҂̐��^�q�������̐�

- ��Q�́@�z���C�g�{�[�h�E�~�[�e�B���O(R)�����H����

- �z���C�g�{�[�h�E�~�[�e�B���O(R)�̊�{�I�Ȑi�ߕ�

- �@�@��P�X�e�b�v

- �A�@��Q�X�e�b�v

- �B�@��R�X�e�b�v

- ���H��P�@�s������Ƃ̐U��Ԃ�

- ���H��Q�@����U�N�u�݂�Ȃ��y�����߂������߂Ɂv�i�����}���j

- ���H��R�@����T�N�u�����āA�����āA�����Ă݂悤�v�F�B�Љ�i�����}���j

- ���H��S�@�ƒ�ȂT�A�U�N�@�������K�̖������S��c

- ���H��T�@�ƒ�ȂT�N�u���̂����ďZ�݂₷���v�i�������Ёj

- ���H��U�@�̈�i�ی��j�U�N�@�a�C�̗\�h

- ���H��V�@�̈�i�ی��j�T�N�@�S�̌��N

- ���H��W�@����U�N�u��ԑ厖�Ȃ��̂́v�i�����}���j

- ���H��X�@�����I�Ȋw�K�̎��ԁ�����T�N�u���̌�������낤�v�i�����}���j

- �ی�҂̐��^�q�������̐�

- ��R�́@���܂��܂Ȏ�@���������

- �o�`�i�v���W�F�N�g�A�h�x���`���[�j�̎��H

- �@�@�N���X�����S�n�̂悢�ꏊ�ɂ��邽�߂�

- �A�@�U��Ԃ�̑��

- �B�@�̈�ł̊��p

- �C�@�N���X�ڕW

- �D�@���Ƃ̑O��

- �q�������̐�

- �}�C���h�}�b�v�̎��H

- �@�@�}�C���h�}�b�v�Ŋy�����v�l����

- �q�������̐�

- �U��Ԃ�W���[�i��

- �@�@�U��Ԃ�W���[�i���Ƃ�

- ��Њ����`���ȊO�ł̎��g�ݕ��Ǝ��H

- �@�@��Њ����Ƃ�

- �A�@���y���݂̉�Њ���

- �B�@��Ѓp�[�e�B�[

- ��Њ����`���Ȃł̎��g�ݕ��Ǝ��H

- �@�@�ƒ�Ȃ̉��

- �A�@�̈�̉��

- �B�@���Ȃ̉��

- �C�@�Љ�̉��

- �D�@����̉��

- �E�@��Њ�����ʂ���

- �q�������̐�

- �Ǐ�����

- �@�@�~�j�r�u���I�o�g��

- �A�@�u�b�N�N���u

- �B�@��̉���

- �O���[�v���[�N�E�g���[�j���O

- ������[�ʉ�

- ��S�́@�T�O�^�T���ɒ��킷��

- �T�O�^�T���Ƃ�

- ����P�@���l���͐l�X�̐��E��L���ɂ���

- ����Q�@�Ό��⍷�ʂ̂Ȃ��Љ�́A�l���l�Ƃ��Đ�������

- ����R�@�������̎v�l��`�[���̊W���͋Z�\�ɉe���������炷

- ����S�@���l�ȍl����o���͎��g�ɉe����^���A������ς��Ă����͂ɂȂ�

- �ی�҂̐�

- ��T�́@�ی�҂ƐM���W��z���y�����X�L���A�b�v����

- �ی�҂Ƃ̊ւ��

- �@�@�M���W����������

- �ی�҂̐�

- �A�@�����̎��H�ɑ��čl������������Ƃ�����

- �B�@�ی�Җʒk�̂Ƃ��ɂ�

- ���E���̎��g��

- �@�@�y�����I����n�܂���H�Љ�

- �A�@�ꏏ�Ɏ��g�Z������

- ������

- �Q�l�����E�f�[�^

�͂��߂�

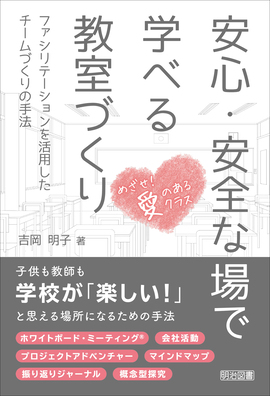

�@���A���t�Ƃ����E�Ƃ��u���b�N���ƌ����Ă��܂��B���������v��ی�ґΉ��A�q�������̃j�[�Y�̑��l���ȂǁA�l�X�Ȗ�肪���グ���Ă��āA�r�m�r�Ȃǂł��A�Y�݂�i����ڂɂ��邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂����B

�@�������A�{�����t�̎d���͎q�������̖����Ɍg����ȁA���̂���d���ł��B�����g�A���N���t������Ă��܂����A���t�Ƃ����d���́A�q�������̐������ԋ߂Ŋ�������A��肪���̂���d�����Ǝv���Ă��܂��B�������ω��̘A���ŁA�q�������Ƃ̊ւ�������Ƃ����s���낵�Ȃ������Ă��܂����B�������A�Y��ꂵ�肵�����Ƃ���������܂��B���܂������Ȃ����Ƃ�A�u�����Ƃ�������悩�����v�ƔY�ނ��Ƃ͓���ł��B��������Y�݁A�������Ȃ������Ă��܂����B�h�����Ƃ������Ă��A���Ԃ�ی�ҁA�����Ďq�������Ɏx�����āA����ȏ�Ɋy�������Ƃ�A�[�����𖡂���Ă��܂��B

�@���̖{�ŏЉ�邱�Ƃ́A���H�ł����A��Ȃ̂́u������邩�v�ł͂Ȃ��A�u����厖�ɂ��Ď��g��ł��邩�v�Ƃ������t�Ƃ��Ă݂̍���Ȃ̂��Ǝv���܂��B���͎��̐搶���ɁA���Ƃɂ��āu�˂炢���͂�����Ƃ��Ă���A�\�肵�Ă������ƂƈႤ����ɂȂ��Ă��A�Ԃ�Ȃ��Ŏ��Ƃ��ł���v�ƌ����Ă��܂��B��Ȃ͍̂l�����B�ǂ�Ȏ�@�ł�����Ƃ��Ă��A���̍���ɂ���l�����𗝉����Ȃ��Ŏ��g��ł��Ȃ��Ȃ����܂������܂���B�ł�����A�����ǂ�Ȏv���Ŏ��g��ł���̂�����������Ɠ`���Ȃ���A���̖{�������܂����B

�@�܂��A���̊w���o�c�̊j�ɂȂ��Ă���̂��u�t�@�V���e�[�V�����v�ł��BSociety5.0����ɂ����鋳�t�y�ы��E���g�D�݂̍���ɂ��A���t�ɋ��߂��鎑���A�\�͂Ƀt�@�V���e�[�V�����\�͂��グ���Ă��܂��B�t�@�V���e�[�V�����Ƃ������t�����������܂��B��l���q�����t�@�V���e�[�^�[�ɂȂ�A����Ȋw�����K�v�Ƃ���Ă��܂��B

�@���̖{��ʂ��āA�q�������ƈꏏ�Ɋw���������Ă����y�����A���Ƃ��y�����Ǝv���邽�߂ɂ͉����K�v�Ȃ̂��l���邫�������ɂȂ�Ǝv���A�܂Ƃ߂܂����B���܂Ŏq�������ƈꏏ�ɕ���ł����Ȃ��ŁA�F����ɂ��`���ł���K���ł��B

�@�@��Z��ܔN�O���@�@�@�^�g���@���q

�{���ł��Љ�Ă��鎑���͈ȉ�����_�E�����[�h�ł��܂��B

�����\�� ���N���b�N����ƃ_�E�����[�h���n�܂�܂��B

���N���b�N����ƃ_�E�����[�h���n�܂�܂��B

�{���Ɍf�ڂ���Ă��郆�[�U�[���ƃp�X���[�h����͂��ă_�E�����[�h���Ă��������B

�����̃_�E�����[�h

| ���e | �t�@�C���� | �T�C�Y | �@ |

|---|---|---|---|

| ����̋Z�J�[�h | qcard.pdf | 122KB |  |

��PDF�t�@�C���̉{���ɂ� Adobe Reader�����K�v�ƂȂ�܂��B

PDF

PDF

�@�u����ȃN���X�ɂ������I�v�M�҂݂̍�����c�ɂȂ��Ă��܂��B

�@���ꂪ�[�I�Ŗ��m�Ȏp������A���H��l�����ɉ����āA

�@�ǂ����āu���̂���N���X�v�Ȃ̂��������Ă��܂��B

�A�z���C�g�{�[�h�E�~�[�e�B���O®︎�̋����ł̋�̓I�Ȏ�g��B

�@�g������̎��Ԃ������ČJ��Ԃ��ςݏグ�Ă������H

�@�z���C�g�{�[�h�E�~�[�e�B���O®︎�F��u�t�Ƃ��Ă̂��o������

�@��̓I�Ȏ�g�̐i�ߕ���q���g�������L�x

�@�c�z���C�g�{�[�h�E�~�[�e�B���O®︎�̎��H��͕��ɂȂ�܂��I

�B��Њ�����T�O�^�T������̗Ⴊ�L�x�Ŏ�g�������܂��B

�@���܂��܂ȏꏊ�Ŏ��g�܂�Ă�����H���A����{��������

�@����ꂽ���H���ɂƂǂ܂炸�A���J�Ɏ��g�܂ꂽ�����̗Ⴊ

�@��̓I�Ȏ�g��L���Ɍ����Ă���܂��B

�@�c�����݂��Ă����H�A����Ă݂悤���ȁA���Ďv���܂��I

�����Ƃ����Ԃ̈�C�ǂ݂ł����I