- はじめに

- 第1章 教師のマインドを変える

- 「ダメな子」というレッテルをやめる

- 成長を見つめる目を養う

- 1年生にも伝わる言葉を使う

- 子どもたちと目的地を共有する

- 「かしこい」の奥深さを考える

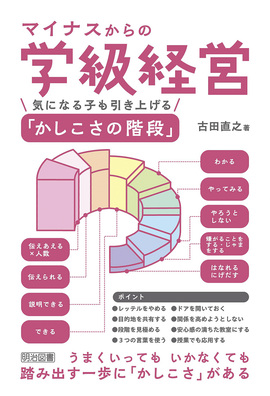

- 第2章 「かしこさの階段」で段階を見極める

- かしこさには段階がある

- 「ホップ期」の子どもたち

- 「ステップ期」の子どもたち

- 「ジャンプ期」の子どもたち

- 第3章 かしこさを育む言葉かけをする

- 「頭がいい子」は「かしこい子」

- 子どもを成長させる「3つの言葉」

- 「かしこさの階段」を使って実際に話してみよう!

- 第4章 関係性に応じた言葉かけをする

- 「先生」と「子ども」の関係性

- 「階段を降りなくてもいい。ドアを開いておこう」

- 「関係を高めようとしない」から「関係性は高まっていく」

- 第5章 安心感で満たされた教室をつくる

- 学び続けていくために必要な条件

- 安心感に満ちた教室をつくる

- 第6章 授業での言葉かけをする

- 国語科の学習での活用

- 発表場面での活用

- 生活科の学習での活用

- 算数科の学習での活用

- 社会科の学習での活用

- 理科の学習での活用

- 道徳科の学習での活用

- 第7章 クラスみんなで「かしこさ」を共有する

- 「かしこさ」を形にする

- おわりに

はじめに

増える問題行動

人に暴力を振るう 暴言をわめきちらす 人の物を隠す

学習に取り組もうとしない 表情が暗く覇気がない…

あなたが(これから)受け持つ教室には、このような子はいませんか?

最近の学校ではこのような「気になる子」が増加していることが問題になっています。

その子がよりよくなるように、先生たちは様々な対応を練っています。しかしなかなか状況は改善しません。叱ってもダメ。ほめてもダメ。「問題行動」に振り回されるうちに、学級が落ち着かなくなってくる。気づかないうちにその子以外にも「気になる子」が増え始める。そして、次第に秩序がなくなっていき、最終的には学級が壊れてしまう…。

そんな状況が多くの学校で起きています。

私も若い頃、そのような状況に悩んでいました。気になる子に寄り添えば、他の子がざわつき始める。かといって、気になる子をほったらかしにして、その他大勢の子どもたちに目を向けると、気になる子は糸の切れた凧のようにどこかへ行ってしまう。いったい、私はどこを見て何を語ればいいのだろうか。いつも頭を抱えていました。

「気になるあの子」をどのように理解し、

「気になるあの子」をどのような言葉で励まし、

「気になるあの子」をどのように成長へと導いていくのか。

本書で紹介する「かしこさの階段」が、そんな悩みを解決するためのヒントになればうれしいです。この「かしこさの階段」を正しく活用することで、「気になるあの子」も安心して成長できるようになるでしょう。本書が、これから出会う様々な子どもたちの心を理解する手助けとなることを願っています。

/古田 直之

PDF

PDF

コメント一覧へ