- �͂��߂�

- ��P�́@�u�Ή��v�̑O�ɐ搶���l���Ă�����������

- 00�@���������C���[�W��ς��Ă݂悤

- 01�@9���̐搶���m��Ȃ��A�w�Z�Ɖƒ�̗̕�

- 02�@�q�ǂ��ƕی�҂̎c���Ȑ^��

- 03�@�w�Z���O�̃��\�[�X�̃��A��

- 04�@�A�T�[�e�B�u�ł��邱�Ƃ̑��

- ��Q�́@�ی�҂��u�����v����

- 00�@���݂����݊��Ƃ�������

- 01�@�E�����̏펯�E�ƒ�̏펯�͈Ⴄ

- Pattern 1�@�u�����x�ށv���Ă���H

- Pattern 2�@�Y�ꕨ�͓͂��Ă��炤�ׂ��H

- 02�@�ی�҂ɂ����l�ȃo���G�[�V����

- Pattern 3�@�قƂ�ǃT�C�����g�}�W�����e�B

- Pattern 4�@����ɑ��l�ȉƑ��̂����

- Pattern 5�@�u�ʂ̎���v�͖����ɂ���

- 03�@�ƒ�̇����������l����

- 04�@�w�K�x���͂Ǝq��ė͕͂�

- 05�@�q�ǂ����s�o�Z�ɂȂ����Ƃ��A�e�́H

- 06�@��Q������q�̐e�̋C����

- 07�@�ی�҂��猩���Ă��鐢�E�Ƃ�

- ��R�́@�ی�ҁu�Ή��v����߂�

- 00�@�u�Ή��v����߂�Ƃ́H

- 01�@�����ʒu��ς��A�ړI�����L����

- 02�@���J������قlj������

- 03�@�܂������`����

- 04�@�킩���Ă��炤

- 05�@�ی�ҁu�Ή��v����߂�

- 06�@�Ƒ��u�x���v�̍l������m��

- ��S�́@�ی�҂̐S�ɂ����Ɠ͂�����t���[�Y

- 00�@�������g�Ƃ��ĕی�҂ƌ�������

- 01�@�u�������傤�ԁv

- 02�@�u����ł����ł���v

- 03�@�u�ꏏ�ɂ��܂��傤�v

- 04�@�u�����Ă݂܂��ˁv

- 05�@�u�f�G�ȂЂƂł��v

- 06�@�u�u�S�z�v�͂��Ȃ��Łv

- 07�@�u�}�C�i�X�̌o�����Ɂv

- 08�@�u�F�B�͂��Ă����Ȃ��Ă��v

- 09�@�u���낢�날��܂��v

- 10�@�u�������Ȃ͍̂K���ł��v

- 11�@���Ƃ���Ȃ��Ă�

- ��T�́@����ȂƂ��͕ی�҂Ƃ���ȃR�~���j�P�[�V������

- 00�@��̓I�ɂ͂ǂ���������́H

- 01�@�������Ȃǂ̘A��������Ƃ�

- 02�@�ی�҉�ł̎��O�\�h

- 03�@�l�ʒk��3�|�C���g

- 04�@�ی�҂Ƃ̓d�b�̌���

- 05�@�ʂ̑��k�����Ƃ���

- 06�@�F�B�Ƃ̃g���u������������

- 07�@�ʒm�\�ւ̃N���[������������

- 08�@�s�o�Z�̎q�̕ی�҂ɂ�

- 09�@���s����`����Ƃ��ɂ�

- 10�@�x���ɂȂ������Ƃ���

- 11�@���s�����Ă��܂�����

- ������

- �Q�l�����E��ދ���

- Column

- �P�@�V��������ݏo�����߂�

- �Q�@�u��l�̂��߂̊w�Z�v���K�v�H

- �R�@�����ɁA�����ɘb���܂�

- �S�@�ǂ�ȂƂ����D�ӂ�����������

- �T�@�����Ō��āA���������Ƃ���

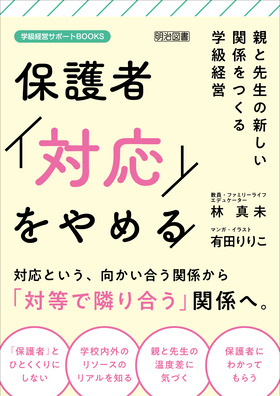

�͂��߂�

�����E���������������

�@���݂܂���A�����Ԃ�u���K�N�I�ȏ����o���Ŏn�߂Ă��܂��܂����B

�@����ǁA�u�͂��߂Ɂv���������Ǝv���āA�����������͂��̖{���������Ƃɂ���Ă������������������ƍl���Ă�����A���̌��t���A�{���b�Ɠ��ɍ~��Ă����̂ł��B

�@���₢��A�ی�ҁu�Ή��v�̖{�������̂ɁA�����E����������Ȃ�đ�ȁA�Ǝv���邾�낤�Ƃ킩���Ă��܂��B

�@����ł��A�����������̂͂���Ȃ�ł��B���������̂͂����Ȃ�ł��B

�@���̒��ɂ́A�c�O�Ȃ���������Ȃ��������������ɂ���B����ǁA�ق�Ƃ��͒N���������̒��ŋC�����悭�Ί�ʼn߂��������͂��B

�@������A�܂��͊w�Z����n�߂����̂ł��B

���l�K�e�B�u�ȉ�b�̌�둤�ɂ������

�@�E�����̃l�K�e�B�u�ȉ�b�͔������Ȃ��B

�@�ł��A�������ی�҂̈��������������Ȃ�C�����́A�ɂ��قǂ킩��܂��B

�@���̔��͖��S�A�ƌ����܂��B

�@�搶�����A�ی�҂Ɏv�����`���Ȃ��Ƃ��A����ȉ��߂Ŕᔻ�����Ƃ��A���邢�͐g����Ȍ����ɐU����Ƃ��A�����āA�����Ԃ����Ă��܂��̂́A�������邩�炾�Ǝv���̂ł��B

�@�u����Ȃ��̂Ȃ��B������Ă��邾���v

�@����Ȑ����������Ă������ł��B

�@�ł��A���Ȃ��Ƃ��u���������Ăق����v�Ƃ����肢�����邩��A�����������ł͂Ȃ����Ƃɕ���̂ł͂���܂��B�u�킩���Ăق����v�Ƃ����v�������邩��A��������Ȃ����Ƃ��A��邹�Ȃ�������̂ł͂���܂��B

���Y�킲�Ƃ͔������Ȃ�

�@���Ƃ����āA�Ƃ��Ă����悤���Y�킲�Ƃ̉�b���������Ȃ��B

�@�����������t�ŕی�҂Ƃ̊W�Â��������Ă��A�U���̓����������ł��B

�@�e�Ƌ��t�̊W�́A���߂ďo����m�Ȃ̂ɁA����Ӗ��Z���ł��B���ꂼ�ꂪ���ꂼ��̎v���ŁA�q�ǂ��̈炿���l���Ă��邩�炱���A�Ƃ��ɂ́A����������Ԃ��肠�����肵�Ă��܂��B

�@���̏��A����ȂɊȒP�ɁA������ƕ\�ʓI�ŗ��z�I�Ȍ��t�Ō�����̂ł��傤���B�c�c�����h�ȇ��搶�ɁA��̑ł��ǂ���̂Ȃ����t�ł܂Ƃ߂��Ă��܂��ƁA�������_�ł��Ȃ��B�����ǁA�ȂႤ�B

�@�Y��Ȍ��t�̗��ɁA���t�ɂł��Ȃ��������Ƃ����v�����B����Ă��܂��Ă���́A�����Ĕ������Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�@������������A���������Ȉ��������A�����Ɣ������Ȃ���������܂���B

���ނ��o��������A������

�@�l�K�e�B�u�ȉ�b�ł��A�Y�킲�Ƃ̉�b�ł��Ȃ��A�V�����������A���̖{�ł͒�Ă������Ǝv���Ă��܂��B

����́A���̐S�ŁA�ނ��o���̂܂܁A�v�����ʂ�̂��Ƃ����������Ɍ�肠���Ƃ��������B

�@���g��̎p�����炯�o�����Ƃ��A���͂�����������Ǝv������B

�@����܂ł���ی�҂̐S�Ȃ����t�ŏ����Ă���̂Ȃ�A���̂����͕|���ł��傤�B��������邽�߁A�\�ʓI�Ɂu�Ή��v���čς܂����Ƃ����C�����ɂȂ�̂����R�ł��B

�@�����ǁA�搶�Ɂu�Ή��v����Ă��邱�ƁA�����̕ی�҂͂Ȃ�ƂȂ��킩���Ă��܂��B�����āA���t�ɂł��Ȃ���邹�Ȃ��������Ă��܂��B���̍a�͎q�ǂ����K���ɂ��܂���B

�@������A��������Ȃ������ŁA�V�����W���B

�@�����A��������ɂ��ƌ��������B�`���Ȃ���Δ߂��߂����B

�@���̎p���A�����Ƃ�����������ł��B

�@�@2025�N�P���@�@�@�^�с@�^��

-

�����}��

�����}��- �ی�҂Ƃ̉������W�̍������w�ׂ܂����B2025/2/840��E���w�Z����

PDF

PDF