- はじめに

- 第1章 必ず成功する! 新学期の準備と基礎知識

- 知的障害特別支援学級

- 新学期に向けての準備・心構え

- 学級開きで大切にすること

- 12か月の流れ例

- 1週間の流れ例

- ある1日の仕事と見通しのもち方・仕事の進め方

- 自閉症・情緒障害特別支援学級

- 新学期に向けての準備・心構え

- 学級開きで大切にすること

- 12か月の流れ例

- 1週間の流れ例

- ある1日の仕事と見通しのもち方・仕事の進め方

- 入学式・始業式までにしておくべきこと

- 教室環境&レイアウト・グッズ

- 第2章 必ず成功する! 12か月の仕事術

- 4月

- 今月の見通し 安心できる教室で学びスタート

- 教室掲示 自己紹介カードと自画像・誕生日列車

- 学校生活に関わる指導 歓迎の気持ちを表す教室環境の整備

- 学校生活に関わる指導 わくわく前向き,学級開き

- 学校生活に関わる指導 つなぎを大切に!朝の会・帰りの会

- 学校生活に関わる指導 自分の役割を選んで果たす給食・掃除

- 学校生活に関わる指導 自立の第一歩,登下校

- 子供理解 子供のアセスメント [知的][自・情]

- 子供理解 個別の教育支援計画と個別の指導計画の作成

- 子供理解 子供との関係づくり 知的 自・情

- 交流学習 交流及び共同学習計画の作成・打ち合わせ [知的][自・情]

- 交流学習 校内の協力体制の構築

- 交流学習 委員会・クラブ活動への参加

- 行事 入学式・始業式への参加

- 行事 1年生を迎える会への参加

- 保護者や関係機関との連携 出会いの学級懇談会 保護者面談,家庭訪問

- 保護者や関係機関との連携 連絡帳,学級通信による連携

- その他 諸帳簿の整備

- その他 学級経営案の作成 [知的][自・情]

- その他 年間指導計画の作成 [知的][自・情]

- その他 授業づくり [知的][自・情]

- その他 タブレットの活用

- 5月

- 今月の見通し ルールの再確認と行事への円滑な参加

- 教室掲示 運動会に向けての掲示と事後の図工作品

- 子供理解 学級の仲間づくり

- 交流学習 障害児理解教育 [知的][自・情]

- 交流学習 交流及び共同学習 交流活動と交流学習の進め方

- 行事 運動会への参加

- 行事 春の遠足等の校外学習の計画と実施

- 行事 安全教育

- 保護者や関係機関との連携 授業参観 [知的][自・情]

- その他 特別支援学級の家庭学習

- その他 学習指導案のつくり方

- 6月

- 今月の見通し 高温多湿時の健康管理と安全な水泳指導

- 教室掲示 梅雨の掲示と休み時間の遊び

- 交流学習 共同学習の進め方 [知的][自・情]

- 行事 プールでの学習準備と実施

- 行事 宿泊学習への参加

- 保護者や関係機関との連携 特別支援学校との連携

- 7・8月

- 今月の見通し 学習のまとめと夏休みの過ごし方

- 教室掲示 七夕の掲示とひまわり畑

- 子供理解 夏休みの生活

- 交流学習 交流学級との関わり方

- 保護者や関係機関との連携 校内委員会との連携

- その他 通帳表の作成

- 9月

- 今月の見通し 夏休み明け指導と引き渡し訓練

- 教室掲示 コスモス畑と秋の虫

- 子供理解 夏休み明けの子供理解の在り方

- 保護者や関係機関との連携 避難訓練・引き渡し訓練への参加

- 10月

- 今月の見通し 行事を活用した目標づくり

- 教室掲示 遠足に向けての掲示と動物園の絵

- 交流学習 各学年の社会科見学などの校外学習への参加

- 行事 連合行事会への参加

- 11月

- 今月の見通し 一人一人が輝ける発表会

- 行事 学芸会・展覧会・音楽会などへの参加

- 保護者や関係機関との連携 保護者面談

- 12月

- 今月の見通し 2学期までのまとめ

- 教室掲示 もみの木の掲示と図工作品「リース」

- その他 次年度の教育課程づくり

- 1月

- 今月の見通し 3学期のはじまりを意識

- 教室掲示 書き初めと節分の掲示

- 行事 書き初め展への参加

- 2月

- 今月の見通し 1年間のまとめと卒業・進級準備

- 教室掲示 特別支援学級作品展の掲示

- 交流学習 交流及び共同学習のまとめ

- 行事 卒業生を送る会への参加

- 行事 お別れ遠足の計画と実施

- 保護者や関係機関との連携 年度末の保護者会・保護者面談

- 3月

- 今月の見通し 進学・進級への期待と意欲

- 学校生活に関わる指導 終わりははじまり,学級じまい

- 子供理解 指導記録のまとめ

- 子供理解個別の教育支援計画の追記

- 交流学習 次年度の交流及び共同学習の立案

- 行事 卒業式への参加

- 保護者や関係機関との連携 次年度へ向けて

- その他 次年度への引継ぎ文書の作成

- 執筆者紹介

はじめに

「障害児教育に携わるとやめられないよ」

私が新規採用で知的障害特別支援学級の教員に配属になった際,力のある先輩の先生からかけられた言葉です。通常の学級担任として,大人数の子供たちの成長を促す楽しさは知っていましたので,その当時はあまりピンときませんでした。しかし,その後,特別支援学級担任として障害のある子供一人一人とじっくり関わるなかで,その意味が理解できるようになりました。障害のある子と関わることが「教育の原点」とよく言われていましたが,まさしく実感できたからです。障害のある子のくったくない笑顔,感受性の豊かな表現,素直さなどのよさに触れながら,保護者と共に成長を喜び合える素晴らしさを味わえたことや個々に合わせたオーダーメイドの教育のおもしろさにはまってしまいました。障害児教育に魅了されたのです。

もし,特別支援学級の担任としてこれから一歩を踏み出すのであれば,目の前の子供に教育的な愛情を注ぎ,その子の成長を促す手立てを精一杯うってみてください。特別支援教育の醍醐味やその本質に触れることができるはずです。

現在,通常の学級には発達障害やその傾向のある子供が増加し,在籍率が8.8%に達しています。さらに,学びの場の検討が必要な子,不登校傾向の子,教室にいられない子,ギフテッド,養育に課題のある子等,多様な背景を抱えた子も在籍しています。これからの教師には,そのような多様性に富んだ子供たちを理解し,包摂的な学級づくりができる力量が求められています。この力は容易には身につきませんが,そのきっかけになるのが,特別支援教育での経験にあります。障害のある子のアセスメント,個に応じた支援や指導法などを経験し,学ぶことが多様性に富んだ子供たちへの教育に生かされると思うからです。

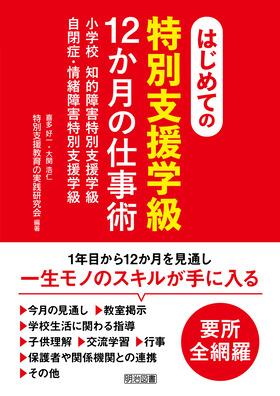

皆さんのなかには,はじめて特別支援学級担任として着任して,やる気に満ちている先生がいる一方で,専門性が乏しいから自信がもてない先生も多いのではと推察します。本書は,そのような先生方が特別支援学級担任としての1年間を見通せる図書『はじめての〈特別支援学級〉12か月の仕事術』として刊行いたしました(2017年に出版した『はじめての〈特別支援学級〉学級経営12か月の仕事術』を時代に合わせて全面改訂しました)。

本書には,新学期から年度末までの知的障害特別支援学級,自閉症・情緒障害特別支援学級の担任として押さえておきたい学級経営のポイントと具体的な指導内容・方法を月ごとに掲載しています。学級経営等で困ったときには本書を手元において,関係するページを開いて活用していだければ幸いです。特別支援学級を長年経験してきた全国の先輩方からの熱いエールと具体的なアドバイスが届くと思います。

編著者を代表して /喜多 好一

-

明治図書

明治図書

PDF

PDF