- はじめに

- 通級指導教室 先輩教師からのエール&12か月の仕事の流れ例

- 小学校

- 通級指導教室担当教師の仕事は「子供中心の教育」が素敵 /山下 公司

- 中学校

- 通級指導教室担当教師の仕事は「子供と笑顔で過ごせるところ」が素敵 /伊藤 陽子

- 第1章 3・4月新年度に向けての準備&チェックポイント

- 1 3月に通級指導教室を退室する子供に関する書類

- 2 新年度も継続して通級による指導を受ける子供に関する書類

- 3 新年度から新規に通級による指導を開始する子供に関する書類

- 4 新年度の通級指導教室の運営にかかわる書類

- 5 小集団活動用の教室環境の整備

- 6 個別学習用の教室環境の整備

- 第2章 4月 出会いをぐんと楽しくする教室はじめアイデア

- 1 初日の指導「通級の開始式」

- 2 先生との関係づくり

- 3 子供同士の関係づくり

- 4 教室環境との出会い

- 5 保護者への通級説明会

- 6 在籍学級との連携連絡

- 第3章 5月 指導はじめのための個別の指導計画

- 1 実態把握・アセスメントのポイント

- 2 実態把握 保護者からの情報収集

- 3 実態把握 学級担任等からの情報収集

- 4 実態把握 関係機関からの情報収集

- 5 実態把握 チェックリスト,心理・発達検査の活用

- 6 個別の指導計画の作成

- 7 教育相談 校内の気になる子供への対応

- 第4章 12か月 子供を伸ばす 指導アイデア

- 1 個別指導の進め方

- 2 小集団指導の進め方

- 3 巡回指導の進め方

- 4 自立活動の指導アイデア(1健康の保持(1)) 学習の準備・片づけをしよう

- 5 自立活動の指導アイデア(2心理的な安定(2)) 「スイッチ言葉」を覚えよう

- 6 自立活動の指導アイデア(3人間関係の形成(3)) 空き缶積みゲーム

- 7 自立活動の指導アイデア(4環境の把握(5)) 折り紙

- 8 自立活動の指導アイデア(5身体の動き(5)) お手玉を投げてキャッチしよう

- 9 自立活動の指導アイデア(6コミュニケーション(5)) いい質問をしよう

- 10 学習支援のアイデア 小学校 国語 ひらがなの支援

- 11 学習支援のアイデア 小学校 国語 漢字の支援

- 12 学習支援のアイデア 小学校 算数 20までの加減支援

- 13 学習支援のアイデア 小学校 算数 算数文章題の支援

- 14 学習支援のアイデア 中学校 国語 四字熟語ポーカーをしよう

- 15 学習支援のアイデア 中学校 数学 トランプで文字式の計算練習をしよう

- 16 学習支援のアイデア 中学校 理科 原子を手に入れて,分子を作ろう

- 17 学習支援のアイデア 中学校 英語 カラーカードを使って英文法を確認しよう

- 第5章 7・8月 連携と学びを深めるアイデア

- 1 在籍学級訪問

- 2 在籍学級担任等との連絡会

- 3 保護者会・保護者面談

- 4 校内・事例検討会の計画

- 5 通級指導教室担当教師研修会への参加

- 6 校内「特別支援教育」研修の計画

- 第6章 9〜12月 支援の充実,進路・将来に向けての支援

- 1 指導の記録・評価と個別の指導計画の見直し

- 2 ICTを活用したサポートアイデア 自分に合った学び方との出合い

- 3 ICTを活用したサポートアイデア タブレットでらくらく楽しい宿題

- 4 ICTを活用したサポートアイデア タブレットでノートテイク

- 5 ICTを活用したサポートアイデア アクセシブルなテスト

- 6 セルフアドボカシー 子どもの権利条約を学ぼう

- 7 セルフアドボカシー 学びのカルテを作ろう

- 第7章 1〜3月 みんなで育てる 連携・引継ぎポイント

- 1 指導記録の整理

- 2 個別の指導計画の整理

- 3 通級指導終了の手続き

- 4 小学校から中学校へのつなぎ

- 5 中学校から高等学校への引継ぎ

- 6 新担当教師への引継ぎ

- 参考資料

- 執筆者紹介

はじめに

「通級による指導を受けている児童生徒数の推移」(文部科学省資料)を見ますと,通級指導教室対象の子供が右肩上がりに増加しているのがわかります。全国の義務教育段階の全児童生徒数がここ10年間で10万人弱,約0.9%減少している中,通級による指導を受けている児童生徒数は,6.5万人から16.3万人へと10万人弱増えているのです。総数の割合で見ると,0.6%から1.7%となり,1.1%増です。

また,対象のなる障害種で見ると,言語障害,弱視,難聴,肢体不自由及び病弱,心身虚弱は横ばいですが,ADHD,LD,自閉症が著しく伸びています。つまり,発達障害のある子供が数多く通級による指導を受けている現状が見えてきます。

全国的に発達障害を対象とした通級指導教室の増加に伴い,特別支援教育の専門性を有した教員の採用,配置,育成が十分に追いついていない状況が続いています。現在,新規採用で配置される教員や通常の学級からはじめて配置される教員等,特別支援教育の経験のないあるいは浅い教員が,通級による指導にはじめて触れるケースが増えていると言われています。

通級による指導の制度化については,平成5年に小中学校が,平成30年度に高等学校が,それぞれ導入され指導の充実が図られてきています。さらには,通級による指導の教員配置に関して,これまでの加配措置から基礎定数化が図られ,平成29年度より10年間かけて,子供13人につき1名の教員が配置されるようになりました。通級による指導が小学校から高等学校まで連続して受けられるようになったことで,円滑な指導の継続性が保たれるようになりました。

通級指導教室では,通級による指導の制度上の整備が着実に進んできていることからも,これまで以上に通常の学級への適応を図りながら,自立と社会参加を目指した自立活動の指導に力を入れていく必要があります。

しかしながら,前述の実態もあり,学校現場では教員の専門性の担保と向上が大きな課題となっているところです。

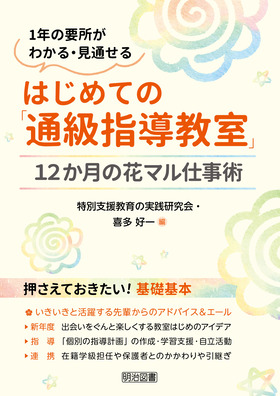

このような状況を受け,はじめて通級による指導を受けもつことになった教員が迷うことなく,子供の指導にあたり,日々の実践が積み上げられるような指南書として,本書『はじめての「通級指導教室」 12か月の花マル仕事術』を刊行することになりました。

本書の冒頭には,小中学校の通級指導教室を担当されている先輩教師から,みなさんへの励ましが記載されています。通級指導教室の担当になった時の不安や苦労,試行錯誤の中で子供の成長した姿に触れた時の嬉しさ,喜びなど,通級による指導の魅力を存分に語ってくれています。ぜひ,お二人のエールを受け取ってください。また,新年度に向けた準備のチェックリストや4月の出会いのアイデア,さらには個別の指導計画に基づいた具体的な自立活動の指導例も紹介してあります。通級による指導は,通級する子供が在籍する学級との連携が欠かせませんので,そのアイデアもあります。12か月を通して,月ごとに必要な仕事をピックアップしていますので,そのつどページをめくっていただきながら参考にしていけるようになっています。ぜひ,本書をお手元において,日々の指導や通級指導教室の運営等に役立てていただけますと幸いです。

執筆にあたっては,全国で活躍されている通級指導教室を担当している先生方から,選りすぐりの実践を紹介していただいています。ご執筆いただいた全ての皆様に心から御礼を申し上げます。

『特別支援教育の実践情報』編集部 /喜多 好一

-

明治図書

明治図書- 初めての担当者にとって参考になる書籍です。2025/2/1140代・男性

- 通級指導について、基礎から分かりやすく書かれていて、とても役に立ちます。2024/4/540代・小学校教員

PDF

PDF