- �͂��߂�

- �w�N��C�̎d���@�N�ԃX�P�W���[��

- Chapter�P�@�w�N��C�����X�^�[�g�I�w�N��C���Ă��������ǂ�Ȑl�H

- �w�N�S�̂̕����t��������

- �w�N�S�̂��f�U�C������

- �w�N�̃X�e�[�N�z���_�[��������

- �Ǘ��E�Ƃ̒�������S��

- �w�N�̊w�K���𐮂���

- �w�N�̐搶�̂P�N�Ԃ�a����

- �w�N�̐搶�Ƌ��ɐ�������

- Chapter�Q�@����Ńo�b�`���I�w�N��C�@365���̑S�d��

- �V�N�x����

- �w�N�e�[�}��ݒ肷��

- �w�N�̋��ʌ���ݏo��

- �J���L��������c������

- �q�ǂ������̎��Ԃ�c������

- �w�N�����o�[�̌���c������

- �܂��͐S���I���S�������߂�

- ����ςɂ��Č�荇��

- �P�N�Ԃ̍s����c������

- �P�N�Ԃ̃C���[�W�����L����

- �w�N�����o�[�Ɏd��������U��

- �P�N�Ԋ��p���鋳�ނ��m�F����

- �����I�Ȋw�K�̎��Ԃ���悷��

- �ی�҂Ƃ̘A�g�ɂ��Ċm�F����

- �P�N�Ԃ̗\�Z������

- �e�S���̕��X�ƐM���W������ł���

- ���߂Ă̊w�N�W��̏���ɏ������Ă���

- �����̗�����m�F����

- �R���Ԃ��ɏ��z����

- �P�T�Ԃ�U��Ԃ�

- �w�N�S�̂̎q�ǂ��̗l�q������

- ����I�Ȋw�N�o�c

- ���X�̎��Ƃ��[��������

- ���ƂŎg����l�^�͂ǂ�ǂL����

- �����̑Θb����

- �h��̃f�U�C��������

- �w�N�����o�[�ɖ₢�𓊂���

- �g���u���Ή��@�u���Ȏw���\�́v���琬����

- �g���u���Ή��A��������Đ��k�w�����s��

- �g���u���Ή��B�J�E���Z�����O�ƃR�[�`���O�ŌʑΉ�������

- �g���u���Ή��C�`�[���ʼn����Ɏ��g��

- �s���w���Ɠ���̎��Ƃ������Ȃ���

- �s���w���̓v���Z�X��������

- �w�N��ʐM���o���Ă݂�

- �w�N�W��̌��ʓI�ȊJ�Â̎d��

- ���݂₰���p�ŃR�~���j�P�[�V�����ɏ�������

- ����������܂�����!!�w�N��̃X�L���ƃ}�C���h

- �w�N�o�c�͊w�N���

- �w�N��ł͂ł��邾���b���Ȃ�

- ���Ԃ����߂Ă���

- ���W����������

- Teams�Ȃǂ����p���Ă��~����

- �w�N��̔N�Ԍ��ʂ��������Ă���

- �s���w�������������ɋ���ς���荇��

- �w�N���j�������ӎ�����

- Chapter�R�@�f�L��w�N��C�ɂȂ�I�w�N��C�̊����d���p

- ��ɐS���I�[�v����

- �����ɓ����Ă��炤

- ���s��b��

- ���߂�Ȃ�����`����

- �R�[�`���O�ƃJ�E���Z�����O���g��������

- �R�[�`���O�X�L���Ŋw�N��

- �J�E���Z�����O�X�L���Ŋw�N���ݍ���

- ��ɐ������

- ��Ɍ��ʂ��������߂̍H�v

- ���Ɏp�Ō�����

- �w�N�̐l���ɍ��킹���^�c������

- �l�ɏ����Ă��炤

- Chapter�S�@�������Ă��������I�w�N��C�Ƃ��Ă̐S�\��

- ���t�Ƃ��Ă̏[���x�͊w�N�c�ɂ���Č��܂�

- ���sOK�ɂ���V�X�e���Â���

- �S�N���X�̒S�C�Ƃ��Ă̈ӎ�������

- �w�N�����o�[�͉Ƒ��Ɠ����ƐS����

- �d�|����p����Y��Ȃ�

- �����̊w�Z�Ɩ����y����

- ������Ƃ₻���Ƃł͓����Ȃ�

- �搶�̃E�F���r�[�C���O�Ȃ����āC�q�ǂ��̃E�F���r�[�C���O�Ȃ�

- �������g���A�b�v�f�[�g����

- �w�N��C�͂��̐l�̃L�����A�`���̃p�[�g�i�[

- ������

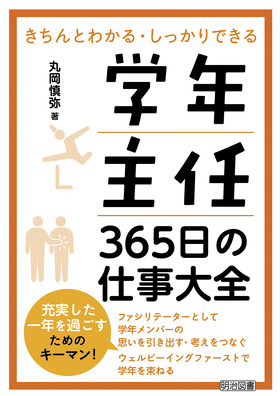

�͂��߂�

�@�{������Ɏ���Ă��������Ă�����́C

�@�E���߂Ċw�N��C�߂��

�@�E���x���w�N��C�߂�����ǁC���܂肤�܂������Ȃ��ĔY��ł����

�@�E����܂Ŋw�N��C�߂��o��������C�w�N��C�Ƃ��Ă̗͂��A�b�v�f�[�g��������

�Ƃ��������X�ł͂Ȃ����Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�{�������C���^�[�l�b�g�ɂ́u�w���Â���v�u���ƂÂ���v�W�̏��Ђ͂�����ƕ���ł��܂����C�Z�������W�̏��Ђ́C���������͕���ł��܂���B���̒��ł��u�w�N��C�v�Ƃ����W�������̏��Ђ͐����Ȃ����̂ɂȂ��Ă���̂�����ł��B

�@�������C�u�w�N��C�v�Ƃ����d���́C�Z���ł��ƂĂ���ȕ����ł��B

�@�E�ǂ̊w�Z�ɂ��ԈႢ�Ȃ����݂���

�@�E��̊w�Z�Ɋ�{�I�ɂ͂U�l�͑��݂���

�@����ȏ��������w�N��C�ł�����C�ŋ߂́C�u�w�N��C�̎�N���v���i��ł��܂��B���܂�40��C30��ł͂Ȃ��C20��̊w�N��C��������O�Ƃ�������ɂȂ�܂����B

�@�w�N��C�̎�N���ɂ��w�Z�͕ω����Ă��܂����C�ω����Ă���̂͊w�Z�����ł͂���܂���B�Љ���傫���ω����Ă��܂��B

�@�uVUCA�i�u�[�J�j�v�Ƃ������t�������Ƃ͂���ł��傤���B

�@�uVolatility�i�ϓ����j�EUncertainty�i�s�m�����j�EComplexity�i���G���j�EAmbiguity�i�B�����j�v�̓��������Ƃ������̂ł���C����̕ω����������C�\���ł��Ȃ����Ƃ�\���Ă��܂��B

�@���̂悤�Ɏ�����傫���ω����Ă��܂�����C�l�̉��l�ς�l�������傫���ω����Ă��Ă��܂��B

�@��̑O�̉��l�ς�l���C�����͑傫���ς���Ă��Ă��܂��B���Ắu�w�N��C����������v�Ƃ����X�^���X�Ŏd�����i��ł������Ƃ����������ł����C���̎���͂����ł͂���܂���B�w�N��C���g��ΓI���݁h�ƂȂ��ĉ��������߂Ă����̂ł͂Ȃ��C�w�N��C���g�t�@�V���e�[�^�[�h�ƂȂ��Ċw�N�̃����o�[�̎v���������o������l�����Ȃ����肵�Ă����K�v������̂ł��B

�@�䂦�ɁC�w�N��C�ɋ��߂���\�͈͂�̑O�Ƃ͑傫���قȂ��Ă��܂��B

�@�Ⴆ�C�ȉ��̂悤�Ȕ\�͂��w�N��C�ɋ��߂��Ă��܂��B

�@�E������ʂ��́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y���ʂ��́z

�@�E�����o�[�̈ӌ����Ȃ��́@�@�@�@�@�@�y�t�@�V���e�[�g�́z

�@�E�����o�[�̈ӌ��������o���́@�@�@�@�@�y�R�[�`���O�́z

�@�E�����o�[�̏�Ԃ��x����́@�@�@�@�@�@�y�J�E���Z�����O�́z

�@�E�����o�[�Ɗm���ȐM���W������́@�y�M���\�z�́z

�@�q�ǂ�������21���I�^�̗͂����߂���悤�ɁC���������t�ɂ��C����܂łɂȂ��C���ꂩ��̗͂Ƃ��āC�V�����͂����߂��Ă��܂��B

�@�{���ł́C����܂ł̎��́u�R�[�`���O�v�u�J�E���Z�����O�v�C����ɂ͌����15�N�ȏ���H���Ă������H�m��]�����ƂȂ��L�����Ă��������܂����B

�@�ԈႢ�Ȃ��C���ꂩ��̊w�N��C�ɂƂ��ĕK�v�ȗ͂�X�L������ɂ��Ă��������邱�ƂƎv���܂��B

�@�ǂ����C�{�������Ƃɂ��Ȃ���C�V���Ȏ���̊w�N�o�c�̈ꏕ�ɂ��Ă��������B�����āC�P�N�ԂƂ����w�N�̎��Ԃ��[�������C�����w�N�̃����o�[�C�q�ǂ������C����ɂ͊w�N��C�ł��邠�Ȃ��ɂƂ��đf�G�Ȋw�Z�����𑗂��Ă���������Ǝv���Ă��܂��B

�@�����C�{�����߂����Ă݂Ă��������B

�@��������Ɂu���ꂩ��̊w�N��C�v�ɂ��čl���Ă����܂��傤�B

�@�@�ߘa�U�N�Q���@�@�@�^�ۉ��@�T��

PDF

PDF

�ǂ݉����̂�����e�������B�w�N��C�łȂ��Ƃ��ӎ����Ă������Ǝv�����e�������B