- �܂�����

- ��P�́@�u�w���Ēʂ肢���Ȃ��I�v�����z����

- �P�@�Ȃ��������Ƃ́u�w���Ēʂ肢���Ȃ��v�̂�

- �Q�@�u�w���Ēʂ肢���Ȃ��v�Ƃǂ�����������

- �R�@�u�w���Ēʂ肢���Ȃ��v�����z����|�C���g�@�@�q�ǂ��̎��Ԃ�c��������

- �S�@�u�w���Ēʂ肢���Ȃ��v�����z����|�C���g�A�@���Ƃ̂˂炢�m�ɂ���

- �T�@�u�w���Ēʂ肢���Ȃ��v�����z����|�C���g�B�@������ᖡ����

- ��Q�́@�u�w���Ēʂ肢���Ȃ��I�v���N����|�C���g�n�_

- �P�@�����@�O�̎��ԂɊw���Ƃ��m�F������

- �Q�@�����@�q�ǂ��̊��L�m�����m�F������

- �R�@�W�J�@���ޕ��̓��e��������

- �S�@�W�J�@���S����ւƌ��������

- �T�@�W�J�@�O���[�v�Θb�Ŋw�тɔ�����

- �U�@�W�J�@�������Z�Ŋw�тɔ�����

- �V�@�W�J�@�W�����}����Ŋw�тɔ�����

- �W�@�W�J�@�₢�Ԃ��̔���Ŋw�тɔ�����

- �X�@�W�J�@�q�ǂ������̐����ōl������

- 10�@�I���@���b�Œ��߂�������

- ��R�́@���H�@�u�w���Ēʂ肢���Ȃ��I�v����͂��߂鏬�w�Z��������

- �P�N

- A-(3) �ߓx�C�ߐ��@���ڂ���̂�

- �u���ڂ��Ⴊ���L���͈̂������ƁH�v

- B-(6) �e�C�v������@�͂��̂����̂�������

- �u���������Ă������납������ˁH�v

- B-(9) �F��C�M���@���̂��Ƃ�

- �u�y�������֍s�����Ⴞ�߂Ȃ́H�v

- �Q�N

- C-(10) �K���̑��d�@�����낢�x���`

- �u�C�Ńx���`�ɏ���Ă͂����Ȃ����Ƃ�m��Ȃ������́H�v

- A-(1) �P���̔��f�C�����C���R�ƐӔC�@���ꂽ���̂���

- �u�ڂ��́C�̂ڂ邪�|���Ȃ������̂��ȁH�v

- A-(2) �����C�����@���̂���

- �u�����҂̖���́C���̂��̂�~�����Ȃ������̂��ȁH�v

- �R�N

- C-(12) �����C�����C�Љ�`�@�݂�������̂�����

- �u�����₳��ƁC�w��̂Ȃ��悵�x����Ȃ��Ȃ��Ă������́H�v

- B-(6) �e�C�v������@�ꂳ�̂��������

- �u�������{�͂���قǂ��C�ɓ��肶��Ȃ������̂��ȁH�v

- A-(1) �P���̔��f�C�����C���R�ƐӔC�@SL ������

- �u���́C�悵��݂�Ȃ��~�߂���̂��ȁH�v

- D-(20) �����C�،h�̔O�@�����킹�̉��q

- �u�c�o���͉��œ�̍��֍s���̂���߂��́H�v

- �S�N

- A-(2) �����C�����@�u�������Z�~�v

- �u���ꂳ��Ɍ������Ƃ��ł����̂͂Ȃ����낤�H�v

- D-(20) �����C�،h�̔O�@�Ԃ����R

- �u�����̉Ԃ��炢����Ȃ����ȁC�Ǝv�����Ƃ͂���H�v

- B-(9) �F��C�M���@�G�͂����Ɛ؎�

- �u�����Ă����������Ă����C������������Ă��Ƃ��ˁv

- C-(11) �K���̑��d�@�J�̃o�X�Ă���イ����

- �u�悵�q�͉����̂��܂��j�����̂��ȁH�v

- �T�N

- A-(2) �����C�����@����������

- �u�Ԏq�͎��̃e�X�g�ł킩��Ȃ���肪��������C�ƂȂ�̎q�̓��Ă����邩�ȁH�v

- D-(21) �����C�،h�̔O�@�Ђ��̐�

- �u���l���Ђ��ɂ����̂͂Ȃ����낤�H�v

- D-(22) ���悭���������@�����������̂ɂ킽���͂Ȃ肽���\�{��

- �u�݂�Ȃ͂ǂ������l�ɂȂ肽���ł����H�v

- �U�N

- D-(19) �����̑����@���̏d���݂͂ȓ���

- �u�b�コ��͉��ň��y�������߂��̂��낤�H�v

- A-(2) �����C�����@��i�t

- �u��i�t�͎����̋C�����ɃE�\�����ĂȂ����ȁH�v

- B-(11) ���ݗ����C���e�@��̂��傭��

- �u�i���͋�̐C�䂪�K�v���������̂��ȁH�v

- D-(21) �����C�،h�̔O�@�̓���

- �u���ꂪ���C�̌@�����̓���ł��v

- ���Ƃ���

�܂�����

�������w���āC����ǎw����

�@���� SNS �ŋC�s�̋��t���C���̂悤�ȓ��e�i�v��j����������ł��܂����B�u�w���ĂÂ���Ɏ��Ԃ�������̂̓o�J�o�J�����B��������C�q�ǂ����ǂ̂悤�Ɋw�ѐi�߂邩�̑��l�ȕ��@�⓹��p�ӂ����ق����ǂ��v�ƁB�m���ɁC����20��̍��́C��y�̐搶�����ɍ������āC�w�N�ł����ł��Ȃ������ł��Ȃ��Ƌc�_���Ȃ���C�����������Ԃ������Ďw���Ă�����Ă��܂����B���̂����N���������Ă������َq��C�N�������Ƃ��瑗���Ă��������Ă݂�Ȃɔz���ĐH�ׁC����ł��r���܂ł����ł��Ȃ��ė����Ɏ����z���c�C�Ƃ������Ƃ����ƌ����̓x�ɍs���Ă��܂����B���������w����Ă���w�Z�ł͂Ȃ��C�t�c�[�́C���ł��Ȃ��w�Z�ł����������Ƃ��s���Ă��܂����B

�@���ł͓��������v���i��ŁC�l�b�g�̂��������Ɏw���Ă������Ă��܂�����C�ȑO�̂悤�ɖ{���Ŕ������������̉������C���ȏ��ɕt������w�������L����Ƃ������A�i���O�ȕ��@�Ŏw���Ă���邱�Ƃ͋H�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł��傤�B

�@�����������Ƃ������Ă��C�w���Ă̑̍ق�`���͈ȑO�قǃo���c�L���Ȃ��C���C�̐搶�Ƃ����ǂ����e�͂Ƃ������������w���Ă��ł��������Ă���悤�ɂȂ�܂����B�������Ă݂�ƁC�w���Ă̍쐬�Ɏ��Ԃ�������̂͋C�s�̐搶�����������悤�ɁC�R�X�p�������̂�������܂���B

�@���̈���ŁC����ȂԂ₫�������Ƃ�����܂��B�������ď�������������w�̕������w�Z�̐E�����̒��ł̉�b�ł��B���̌��������ɍ����Ă����Z�����̐搶�����������܂����B�u�m���Ɏw���č쐬�ɑ����̎��Ԃ�������̂��ǂ����Ǝv����ł����ǁC�w���Ă��C�}�C�`�̎��Ƃŗǂ����Ƃ��������Ƃ��Ȃ���ł���ˁv�ƁB�m���ɁC�w���Ă��ǂ��ł��Ă��邩��Ƃ����ėǂ����Ƃ��ł���ۏ͖�������ǂ��C���܂�ǂ��ł��Ă��Ȃ��w���Ă̎��Ƃŗǂ��ł������ƂƂ����̂��Ȃ��C�Ƃ����̂�����͂���Ő^�����ȁC�Ǝv���̂ł��B

YouTube �œ����Ȃ�����

�@�ŋ߁C�������킩��Ȃ������� YouTube �ŒT�����Ƃ��L�܂��Ă��܂����B�����g�C���C�V���c�ɃA�C��������������@��C�p�\�R���̃n�[�h�f�B�X�N�� SSD �Ɋ���������@�C�X�}�[�g�t�H���̃o�b�e���[������������@�͂��ׂ� YouTube �Œm�邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�����̎��Ƃ���������̐搶�� YouTube �ɓ�����グ�Ă��܂��B�����Ȋw�Ȃ��S���̗D�G�Ȑ搶�����̑f���炵�����Ƃ̓�����A�b�v���Ă��܂��i�u��������A�[�J�C�u�v( URL �ȗ�))�B

�@�C���^�[�l�b�g�̔��B�ɂ���āC��������̗L�v�ȏ���ł��ȒP�ɓ����鎞��ɂȂ�܂����B�����̎��Ƃɂ��Ă��C�f���炵������C�f���炵���W�J�C�f���炵�����C�Ȃǂ͊ȒP�Ɏ�ɓ���悤�ɂȂ����̂ł��B�������c�C�Ǝv���܂��B��ɓ����������g���āC�D�G�Ȑ搶�̐^������������Ƃ����āC�K�����������̎��Ƃ����シ��킯�ł͂Ȃ��̂ł��B

�@�l���Ă݂�Γ�����O�̂��ƂŁC����Ɏʂ��Ă��Ȃ������C�Ⴆ�Ύ��Ǝ҂Ǝq�ǂ��̊W����C���̎��Ǝ҂������͋C��b�����ɑ���q�ǂ��̎Ƃߕ��ȂǁC�����Ă݂�L���������قǂ̈Ⴂ������܂��B

�@���ǂ̂Ƃ���C�����ɍ��������ƃX�^�C���C�H���C�u���v�Ȃ�̎��ƓW�J�������Ȃ����Ƃɂ́C�u�w���Ēʂ肢���Ȃ��v���i���ɉ������邱�Ƃ͂ł��܂���B���肫����̌������ɂȂ�܂����C���̓����͎����̒��ɂ����Ȃ��̂ł��B

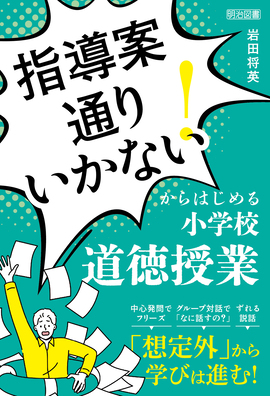

���܂����悩�C�j���g�����悩

�@�{���̃^�C�g���u�w���Ēʂ肢���Ȃ��v�Ƃ������Ԃ́C�w���Ă������̂��C����Ƃ����Ǝ҂̂����������̂��C������������ł����ǎq�ǂ��Ɍ���������̂��C���̂����ꂩ�C����Ƃ����̂��ׂĂ��c�C������p�^�[�����z�肳��܂��B���̂��ׂẴp�^�[��������������@���C���̖{�͒��邱�Ƃ��ł��܂���B�����ł����Ƃ�����C���t�̎d���� AI �ɂƂ��đ����Ă��܂����Ƃł��傤�B�q�ǂ��̎��Ԃɍ��킹�Ďw�����@��C�w�����e������K�v�����邩�炱���C���������t�͌������ɂ�������炸�L��������^�����Ă���̂ł��B�܂��C�u�w���Ēʂ肢���Ȃ��v���Ƃɑ���C�N�ɂł����Ă͂܂�������݂��Ȃ����炱���C�����g�C���T�E���E�������Ȃ�����ƂÂ�������C���܂����������͑��̊Ԋ�сC���܂������Ȃ����ɂ͉������Ŗ�₵�Ă���킯�ł��B

�@�{���͂��̂悤�ɖ��T��₵�Ȃ�����Ƃ�����Ă���M�҂��C�ǂ̂悤�ɖ�₷��Ǝ��Ƃ̎����オ��̂��̃q���g����Ă��܂��B����������ƁC�����ςݏグ�����X�̎��s�̃K���N�^���瓾����C���ʂ̃��A���^���̂悤�Ȃ��̂����m��܂���B

�@���̂悤�Ȃ��̂���C�ǎ҂̕��X�̓������Ƃ̎������サ�C�����ł��q�ǂ������̍K���ɂȂ���̂ł���C���ɂƂ��Ă��̏�Ȃ���тł��B

�M�҂ɂ��ď��X�c

�@�����g�̎��ȏЉ�����܂��B���͐�t�����̏��w�Z�ŋ����߂Ă��܂��B���瑊�k��w���o�c����Ƃ��C�������C�ő�w�@�ɐi�w���Տ��S���m�̎��i�܂����B���̌�C������w�������w�Z�œ�������ʊ����̌��������C����ψ���œ����̎w���厖�߂܂����B�w��������x�Ɋ�e�����Ă��������Ă��������ŁC����C�{�����@������������܂����B�ǂ����Ō�܂ł��t���������������B

�@�@2024�N�U���@�@�@�^��c�@���p�i���킽�E�̂ԂЂŁj

-

�����}��

�����}��

PDF

PDF