- �܂�����

- ��P�́@���ʎx������̉ۑ�ƍ���̕�����

- �P�@�l���̎������߂鋳��Ƃ�

- (1)�@�ǂ��������ʂ̈炿���K�v��

- (2)�@�S�l����̐��i

- (3)�@����Љ�Q���i�����K���j����

- (4)�@������m��

- (5)�@�l���̎������߂邽�߂ɏd�����ׂ�����

- �@�@���݉��l�����߂�

- �A�@�Љ�I���������߂�

- �B�@�R�~���j�P�[�V�����͂����߂�

- �Q�@������́E�����͂Ƃ�

- (1)�@������͂Ƃ�

- (2)�@������͂ɂȂ����

- �@�@�v�l�C���f�C���ʂ��������Ď�̓I�ɍs�������

- �A�@�ʉ������

- �B�@�n�搶���ɓK�������

- (3)�@�����͂Ƃ�

- (4)�@�����͂ɂȂ����

- �@�@�ړI�C�ڕW�̒B���Ɍ����ēw�͂����

- �A�@�v���ł����

- �B�@�E�Ɛ����ɓK�������

- �R�@�u���퐶���̎w���v�ƈӎ��̌���

- (1)�@�����̂��Ƃ͎����ł��Ȃ�������Ȃ��Ƃ����ӎ�

- (2)�@��̓I�ɂ��悤�Ƃ���ӎ�

- (3)�@�ړI�ӎ�

- (4)�@�x�������߂�ӎ�

- (5)�@���퐶���̎w���̂܂Ƃ�

- �@�@����̐l�Ɏ������s����g�ɂ���

- �A�@����̐l���ӎ������s�����ł���悤�ɂ���

- �B�@�x�[�X���C���Ɋ�Â��w�����s��

- �C�@�w�������Ȃ��Ή����l����

- �S�@�u�����P���w�K�v�Ǝ�̐��̌���

- (1)�@���炷�鐶������O�ɂ���

- (2)�@��̓I�ɖ����C�ۑ���ʂ�����������O�ɂ���

- (3)�@���炩����鐶������O�ɂ���

- (4)�@����x�������߂鐶������O�ɂ���

- (5)�@�����P���w�K�̂܂Ƃ�

- �@�@�����E�S������w�K

- �A�@�q�ǂ��̎��Ԃɍ����������ۑ�C�����̑I��

- �B�@�S�̂ƕ����̗����𗝉������w�K

- �T�@�u��Ɗw�K�v�ƈӗ~�̌���

- (1)�@�X�L�����������ӗ~�ɏœ_�Ă�

- (2)�@�l�Ԑ�����Ă�

- (3)�@�v���̑̌���ςݏd�˂�

- (4)�@��Ɗw�K�̂܂Ƃ�

- �@�@��l�Ŏ��̍�����Ƃ��ł���q�ǂ�

- �A�@���炪�w�͂��ăX�L�������߂邱�Ƃ̂ł���q�ǂ�

- �B�@���o�C�ӔC���C�ړI�ӎ������Ă�q�ǂ�

- �C�@�v�������Ă��邱�Ƃ������ł���q�ǂ�

- ��Q�́@�l���̎������߂鋳��ے��̕Ґ�

- �P�@�A�����E�������E�ςݏd�˂��d����������ے���Ґ�����

- (1)�@��{�I�����ւ̓K���i���퐶���̎w���j

- (2)�@�n�搶���ւ̓K���i�����P���w�K�j

- (3)�@�E�Ɛ����ւ̓K���i��Ɗw�K�j

- �Q�@�l���̎������߂邱�Ƃ�ڎw������ے���Ґ�����

- �R�@�L�����A���B�̑��i��ڎw������ے���Ґ�����

- �S�@���Ƃ̌�����

- (1)�@���ƂƔ��B

- (2)�@���퐶���̎���

- (3)�@�����ւ̓K��

- (4)�@�E�Ɛ����ւ̍v��

- (5)�@�l���̎��̌���

- �T�@���Ɖ��P�̃|�C���g

- (1)�@�u�ł���E�킩��E���ʂ��̂��Ă�v����

- (2)�@�w�K�������t���Ɋm�ۂ���Ă������

- (3)�@��������̂ł͂Ȃ��C���������

- (4)�@�����̎��C�W�c�̎������߂邱�Ƃ��ӎ���������

- (5)�@�����C�ۑ����̓I�ɉʂ�������

- (6)�@�q�ǂ����v�l�C���f�C�H�v���ł������

- (7)�@���t�̂�����肪���Ȃ�����

- (8)�@�q�ǂ������ȕ]���ł������

- �U�@�x���E�Ή��̉��P

- (1)�@�q�ǂ����C�Â��s�����n�߂�x��

- (2)�@�˂炢�C�ړI�m�ɂ��čs���x��

- (3)�@�����̌�����������x��

- (4)�@�X�L��������̓I�s����D�悷��x��

- (5)�@���ށC����C�\�������͔��B�I���_���d������

- (6)�@�q�ǂ��͋��t�����ɂ��Ă���قLj��肵�Ȃ�

- (7)�@�w�K���͐g�̐ڐG�i��Ȃ����j�͔�����

- (8)�@���Ċw�Ԏx�����d������

- (9)�@���t�̓��������͋@�\���Ă��邩�ǂ����ŕ]������

- (10)�@�V���Ȗ����C�ۑ�ɒ��킷��Ή����s��

- (11)�@�ڕW�s����ݒ肵�C������N���A����̌���ςݏd�˂�

- (12)�@�w�K�̏I���ƏI�������̍s���������ł���悤�ɂ���

- (13)�@�ΏǗÖ@�I�Ή��͌��ʂ��Ȃ�

- (14)�@��̓I�s���̓X�^�[�g�ƏI��肪�d�v�ł���

- (15)�@���ׂĂ̐����C���ׂĂ̎��Ƃɂ����Ċ�{�s�����d������

- ��R�́@�����K������̎���

- �P�@�����K������̖ڎw���ׂ�����

- �Q�@�����K���Ƃ�

- �R�@�����K���w�K�̎���

- (1)�@�ƒ됶���i�w�Z�����j�ɓK��������퐶���̎w���̎���

- �Ƒ��̈���Ƃ��Ă̖����̎w���̎���

- �E����

- �E�|��

- �E����

- (2)�@�w�Z�����E�n�搶���ւ̓K���w�K�̎��ہi�����P���w�K�j

- �@�@��쐼���ʎx���w�Z�̐����P���w�K

- �A�@���w���̐����P���w�K�@�u�n��̏��w�����Ί�ɂ���`�������W�����h�v

- �B�@���w���̐����P���w�K�@�u�n��̐l������ɏ��҂��悤�v

- (3)�@�E�Ɛ����ւ̓K���w�K�̎��ہi��Ɗw�K�j

- �@�@��쐼���ʎx���w�Z�̍�Ɗw�K

- �A�@�؍H��Ɓ@�u���l����������ꎩ��X�L���A�b�v��ڎw���؍H��Ɓv

- �B�@���|��Ɓ@�u��������ӎ����Ď��̍������i����铩�|��Ɓv

- �C�@�N���[���E�T�[�r�X��Ɓ@�u���|��������n��ւ̍v����ڎw�����|��Ɓv

- �D�@�G�R�E�N���[����Ɓ@�u���[�_�[�𒆐S�Ɏ������������Ői�߂郊�T�C�N����Ɓv

- ���M�ҏЉ�

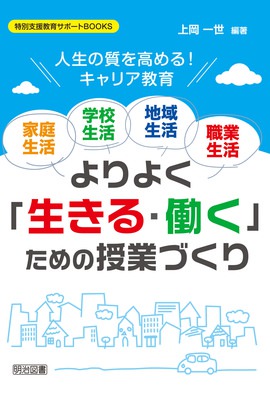

�܂�����

�@�M�҂́C���N�C���ʎx������ɂ������C���̎q�ǂ������̊w�Z���ƌ�̐����͂ǂ�����悢����͍��������Ă��܂����B�A�J���邱�Ƃ�����̑��`�ɐ����C�A�J���A�b�v�̂��߂ɓw�͂���������������܂����B�����ł��E��ɓK���ł���悤�ɂ��邽�߂ɁC�ł��邱�Ƃ𑝂₵����C�X�L���A�b�v�Ɉꐶ�����ɂȂ���������܂����B���̌��ʁC�����̎q�ǂ��������A�J�ł��܂������C�ی�҂�������ӂ���܂����B�������C�A�J�����q�ǂ��������C�w�Z���ƌ�̐l���ɂ����āC�ǂꂾ�����̍����C�L���Ȑ����𑗂��Ă��邩�ƂȂ�Ɣ��Ȃ�����Ȃ����Ԃ����炩�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�w�Z���ƌ�̎q�ǂ������̐������Ԃ����Ă݂܂��ƁC�A�J���Ă��Ȃ��l�͂������̂��ƁC�A�J���Ă���l���܂߂āC�قƂ�ǂ̐l�����������̎���ቺ�����Ă��܂��B�ʏ�̎q�ǂ��ł���C�E�Ɛ����C�Љ����ςݏd�˂�ɂ�āC����ɂ��ꂼ��̏�Ő����̎������߁C���������Ƃ����C�[�������l���𑗂�̂ł����C���̎q�ǂ������͂����ł͂Ȃ��̂ł��B�t�ɁC�N����d�˂�ɏ]���C�����̎���ቺ�����Ă��܂��B�������C�ɂȂ�̂��C�n�搶����E�Ɛ����ɂ����Ď����̑��݂��������Ƃ��ł��Ă��Ȃ����Ƃł��B�����͂��Ă��邪�����������ł��Ă��Ȃ�������Ԃƌ����܂��B

�@����Ŋw�Z����̖������ʂ����Ă���ƌ�����̂ł��傤���B�l���͍݊w�������w�Z���ƌオ�͂邩�ɒ����C�܂��C�d�v�ł��B���̒����l�����[�����Ă��Ȃ��Ƃ���Ȃ�C���܂ōs���Ă����w�Z����́C��̉��������̂��C�ǂ��ɖ�肪����C�ǂ����C�ǂ̂悤�ɉ��P���Ȃ���Ȃ�Ȃ����C�^���ɖ₢�����K�v������܂��B

�@�܂��C�l���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́C���܂ł̋���́C�q�ǂ��̊w�Z���ƌ�̐l�����[�������邽�߂̋�������Ă������ǂ����Ƃ����_�ł��B�M�҂������ł������悤�ɁC�������w�Z���Ǝ��_�ɏœ_�āC�A�J���������邽�߂̋����W�J���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����āC�����ے肷��킯�ł͂���܂���B�������C���ꂩ��͏A�J�̎��������ł͂Ȃ��C�w�Z���ƌ�̐����ɂ����_�āC�l���̎������߂鋳��𐄐i����K�v������C�Ǝv���̂ł��B�A�J�̎���������ڎw�����w�Z����12�N�Ԃł͂Ȃ��C�w�Z���ƌ�̒����l�����[���������̂ɂ��邽�߂̊w�Z����12�N�Ԃ݂̍�����l����K�v�������������܂��B

�@�ł́C�q�ǂ��������C�w�Z���ƌ�C���̍����C�[�������l���𑗂��悤�ɂ��邽�߂ɂ́C���ꂩ��̋���͂ǂ�����ׂ��ł��傤���B���̉ۑ�ɉ�����ׂ��܂Ƃ߂��̂��{���ł��B

�@�M�҂����P��Ƃ��Ē������̂��C�u���ʂ���Ă鋳��v�Ɓu�����K������v�̐��i�ł��B

�@�܂����g��łق����̂��C�u���ʂ���Ă鋳��v�̏[���ł��B

�@���܂ł̋���̒��ŁC�ǂꂾ���u���ʂ���Ă鋳��v���d�����Ă����ł��傤���B�q�ǂ������̐����̎��C�l���̎����Ⴂ�̂͊ԈႢ�Ȃ��C���ʂ�����Ă��Ȃ�����ɑ��Ȃ�܂���B�܂��ɔ��B���Ă��Ȃ���ԂŐ������������Ă�����X�𑗂��Ă���C�ƌ�����ł��傤���B�ނ�͏�Q�������Ă��邽�߂ɂł��Ȃ����Ƃ������C�X�L�����Ⴂ�̂������ł��B������ƌ����āC���ꂾ���ɏœ_�ċ��炷�邱�Ƃ��C�ǂꂾ���q�ǂ��𐬒��C���B������ł��傤���B�ł��邱�Ƃ������C�X�L�����g�ɂ��Ă���̂ɒn���E��Œʗp���Ȃ��q�ǂ����������܂��B���̌�����T���Ă݂�ƁC���炩�ɁC�l�Ƃ��Ă̈炿�������Ă��Ȃ����Ƃ��킩��܂��B�������������Ă���ł��邱�Ƃ�X�L�������ʂ̈炿��������Ă��Ȃ����߂ɋ@�\���Ă��Ȃ��̂ł��B����C�ł��邱�Ƃ����Ȃ��C�X�L�����Ⴂ�̂ɁC�n���E��Ő��������Ɗ���ł��Ă���q�ǂ������܂��B�ł��Ȃ��Ă����Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ƃ����ӎ��C�ӗ~�i���ʁj������Ă���̂ł��B���ꂩ��̋���́C���̓_�ɒ��ڂ��C�u���ʂ���Ă鋳��v���[�������Ă����K�v������܂��B

�@���́u�����K������v�̏[���ł��B�L�����A���B���d�����C�����K���w�K�𐄐i���悤�Ƃ����ł��B

�@�w�Z��12�N�ԁC�ꐶ������������Ă������C���ۂ͂��̐��ʂ����܂�o�Ă��Ȃ��C�Ɗ����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤���B�q�ǂ������́C�{���ɒn�搶���C�E�Ɛ����ɓK���ł���͂�����Ă���ł��傤���B�M�҂̌������ł́C���������͂�����Ă��Ȃ��C�����܂��B���̌����͂ǂ��ɂ���̂ł��傤���B

�@����́u���ʂ���Ă鋳��v�Ƃ��֘A���܂����C�ł��邱�Ƃ������ɓK���ł���̂ł͂���܂���B�X�L�����������Ƃ������ɓK���ł���̂ł͂���܂���B���ʂ̈炿���ł��邱�Ƃ�X�L���������ɓK���ł���͂ɂȂ�̂ł��B�����ɓK�����邽�߂ɂ͓��ʂ̈炿���������܂���B

�@�ƒ됶���ɓK���ł��Ă��Ȃ��q�ǂ����w�Z�����ɓK���ł���ł��傤���B�w�Z�����ɓK���ł��Ă��Ȃ��q�ǂ����n�搶���ɓK���ł���ł��傤���B�n�搶���ɓK���ł��Ă��Ȃ��q�ǂ����E�Ɛ����ɓK���ł���ł��傤���B�E�Ɛ����ɓK���ł��Ă��Ȃ��q�ǂ����Љ���ɓK���ł���ł��傤���B��������ۂł��B�w�Z����12�N�Ԃŏd�����Ă����C�ł��邱�Ƃ�X�L���ɏœ_�ĂĂ�����������߁C���ꂩ��͓��ʂ��ł��邱�Ƃ�X�L���ɏœ_�āC�m���ɐ����ɓK��������g�݂𐄐i���悤�C�Ƃ����̂��M�҂̒ł��B

�@�K���Ƃ́C�M�҂́u�q�ǂ��ɂƂ��Ăӂ��킵�������̒��ŁC��̓I�ɖ����C�ۑ���ʂ������Ƃ��ł��Ă����ԁv�ƒ�`�Â��Ă��܂��B���̒�`�ɍ��킹�āC�ƒ됶���C�w�Z�����C�n�搶���C�E�Ɛ����C�Љ���ւƒi�K�I�ɓK������w�K���s���C�ԈႢ�Ȃ��C�w�Z���ƌ�͐l���̎������߂邱�ƂɂȂ���C�ƍl���Ă���̂ł��B

�@�{���́C�M�҂̂��������l������̉����C������H�ɐ��������Ƃ��ł���C�\�͂��Q�ɂ�����炸�C���ׂĂ̎q�ǂ��̊w�Z���ƌ�̐l���́C�K����[���������̂ɂȂ�C�ƐM���Ă܂Ƃ߂����̂ł��B

�@��P�͂ł́C�u���ʎx������̉ۑ�ƍ���̕������v�Ƒ肵�C���܂ł̋���́C�ǂ��ɖ�肪����C��̓I�ɂǂ̂悤�ȉ��P���K�v���C�l���̎������߂�Ƃ������_�ɗ����āC����̋���̕������ɂ��Ă܂Ƃ߂܂����B���ɁC�����w�K�w���v�̂ł��d������Ă��鐶����́C�����͂̋�̉��𒆐S�ɓ��퐶���̎w���C�����P���w�K�C��Ɗw�K�͍���ǂ�����悢���C�ɂ��ĉ��P�_�������܂����B

�@��Q�͂ł́C�u�l���̎������߂鋳��ے��̕Ґ��v�����グ�C����͂ǂ���������ے���Ґ����Ă����ׂ�������܂����B���ɁC���ꂩ��̎��Ƃ݂̍���C�x����Ή��̊�{�p���ɂ��ċ�̓I�Ɏ����܂����B

�@��R�͂́u�����K������̎��ہv�ɂ��āC���̋���̂R�{���ł���C�u�ƒ됶���i�w�Z�����j�ɓK��������퐶���̎w���̎��ہv�C�u�w�Z�����E�n�搶���ւ̓K���w�K�̎��ہi�����P���w�K�j�v�C�u�E�Ɛ����ւ̓K���w�K�̎��ہi��Ɗw�K�j�v�����グ�C�����K���w�K�̎w���̎��ۂ���܂����B

�@���퐶���̎w���ł́C�ƒ됶���ɓK�����邽�߂ɕK�v�ȁC�Ƒ��̈���Ƃ��Ă̖������ʂ�����̓I�Ȏw���ɂ��ďq�ׂ܂����B

�@�����P���w�K�ƍ�Ɗw�K�́C�S�N�ԁC�M�҂Ƌ��Ɏ��H�����Ɏ��g�݁C�m���ɐ��ʂ��グ�����䌧����쐼���ʎx���w�Z�̎��H������f�ڂ��܂����B����̋���݂̍�����܂߁C������́C�����͂���Ă邽�߂̐��X�̎��H���Љ��Ă��܂��B����C�Q�l�ɂ��Ăق����Ǝv���܂��B

�@�Ō�ɁC�{���́C�q�ǂ������̏����̐����Ɏ��_�āC�w�Z���ƌ�C���̍����l���𑗂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ邽�߂ɂ́C����ǂ�����������H���K�v�����C���܂ł̋���������Ȃ��疾�炩�ɂ������̂ł��B

�@�{����ʂ��āC�����̎q�ǂ������̑��݉��l�����߂��鋳����H���C�S���œW�J����邱�Ƃ�ɖ]�݂܂��B

�@�@2017�N�W���@�@�@�Ғ��ҁ@�^�㉪�@�ꐢ

-

�����}��

�����}��- �㉪�ꐢ�搶�́A�����ōl���čs������A���퐶���łł���s���������s���̊�b�ɂȂ�ƌJ��Ԃ��q�ׂ���B������܂����B2021/11/2340��E�j��

PDF

PDF EPUB

EPUB