- 序章 宇宙人化する1年生

- 1 変化する子ども

- 2 体の変化

- 3 授業への影響

- 4 アプローチ次第

- 1章 小学1年 算数指導の基礎基本

- 1年生の指導はここから

- 授業の約束・ルール

- ノート指導

- つまずきを減らす1学期からの帯活動

- 2章 つまずきポイントにアプローチ! 小学1年 算数の楽しい指導

- アプローチ01 単元:なんばんめ 「なんばんめ」の授業をインパクトの強いものに

- アプローチ02 単元:なんばんめ 「なんばんめ」の授業の習得にはヒツジを使う

- アプローチ03 単元:とけい(1) 「○時」と「○時半」を読んでみよう その1 細切れ授業を取り入れよう

- アプローチ04 単元:とけい(1) 「○時」と「○時半」を読んでみよう その2 スライドを読む活動をしよう

- アプローチ05 単元:とけい(1) 「○時」と「○時半」を読んでみよう その3 プリントをしよう

- アプローチ06 単元:とけい(1) 「○時」と「○時半」を読んでみよう その4 時計の授業をしよう

- アプローチ07 単元:くりあがりのあるたしざん 繰り上がりのあるたし算は誰でもできる その1 さくらんぼ計算はなぜ忘れるのか

- アプローチ08 単元:くりあがりのあるたしざん 繰り上がりのあるたし算は誰でもできる その2 さくらんぼ計算から「もらって10メモ」へ

- アプローチ09 単元:かたちづくり 「影絵は色板何枚か?」が分かるために

- アプローチ10 単元:くりさがりのあるひきざん 繰り下がりのあるひき算は誰でもできる その1 「繰り下がりのあるひき算」で気をつけたい3つのこと

- アプローチ11 単元:くりさがりのあるひきざん 繰り下がりのあるひき算は誰でもできる その2 さくらんぼ計算から「のこったメモ」へ

- アプローチ12 単元:たしざん・ひきざん 繰り上がりも繰り下がりも学習前からできる 1学期から教える「数えたし」と「数えひき」

- アプローチ13 単元:大きいかず 「大きいかず」で困らないために 「100までの表」フル活用法

- アプローチ14 単元:とけい(2) ○時○分は誰でも読める その1 時計の読みの間違い例を知っておこう

- アプローチ15 単元:とけい(2) ○時○分は誰でも読める その2 時計の読みの3つの壁を知っておこう

- アプローチ16 単元:とけい(2) ○時○分は誰でも読める その3 細切れ授業を取り入れよう

- アプローチ17 単元:とけい(2) ○時○分は誰でも読める その4 5跳びのスライドを読む活動をしよう

- アプローチ18 単元:とけい(2) ○時○分は誰でも読める その5 じいちゃんとふ〜ちゃんのスライドを読む活動をしよう

- アプローチ19 単元:とけい(2) ○時○分は誰でも読める その6 じいちゃんとふ〜ちゃん付きの時計を読む活動をしよう

- アプローチ20 単元:とけい(2) ○時○分は誰でも読める その7 プリントと授業をしよう

- 3章 逆転現象を起こす「ますまる計算プリント」

- 1 「ますまる計算プリント」の使い方

- 2 スペシャル問題

- 3 ウルトラ問題

- 4 ダンダン問題

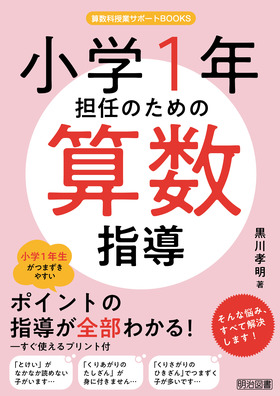

はじめに

目の前の算数が苦手な子が「できた!」と喜ぶ笑顔。

それが,私の授業づくりの原動力です。

私の授業は,心がザワザワとなる時間をつくり,表情がにこにこになる時間をつくり,体を動かす時間をつくります。

そして,ときには,教科書のやり方を少し変えて授業をつくっています。

結果,算数が得意な子も含め,クラスのみんなが楽しめる算数の時間になってきたと思っています。

ここ数年,子どもが変わってきたと感じます。

学校の同僚たちも口々にそう言います。

一言で言うと幼くなりました。

しかし,ただ幼いだけでもありません。

もともと1年生は「宇宙人」と言われていましたが,その「宇宙人化」が加速化しているように感じます。

序章では,その具体例について書きました。

子どもを知ることが,授業づくりの第一歩だと思うからです。

高学年の授業が45分のドラマなら,低学年の授業はバラエティーだと思います。

バラエティー授業が,どういう組み立てになっているのかを1章に書いています。

また,そういう子たちへ,どうアプローチすればいいのかを2章に書いています。

2章では,宇宙人化の加速する1年生に,「できるようになる」「楽しく算数ができる」20のアプローチを提案しています。

「算数の授業を楽しくしたい先生」「算数が苦手な子を担任する先生」に,ぜひ,試してもらいたいと思います。

PDF

PDF

コメント一覧へ