- はじめに

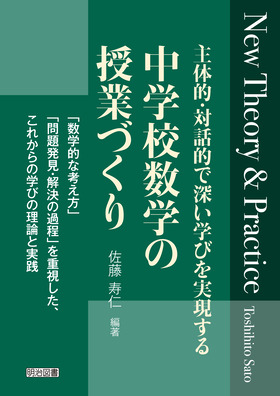

- 第1章 主体的・対話的で深い学びを実現する授業づくり New Theory

- (1)求められる指導の改善と充実

- (2)数学の授業で考える学びの“深まり”

- (3)学びの“深まり”につながる生徒の主体性

- (4)学びの“深まり”につながる対話的な活動

- (5)第2章について

- 第2章 主体的・対話的で深い学びを実現する授業実践例 New Practice

- ■A 数と式

- 〔第1学年 方程式〕

- 実践 試合時間は確保できるか!! 方程式を用いて明らかにしよう

- 解説 方程式を利用して,事象を数学的に解釈すること

- 〔第2学年 式の計算〕

- 実践 「これでも成り立つかな?」 条件を変えて考えてみよう

- 解説 文字を用いた式を用いて,成り立つ事柄を説明すること

- 〔第3学年 式の展開と因数分解〕

- 実践 これまでの学びを生かして,数に関する性質を説明しよう

- 解説 事柄を予想し,それが成り立つことを演繹的に考察すること

- ■B 図形

- 〔第1学年 平面図形〕

- 実践 おうぎ形の弧の長さの求め方~公式なんていらない?!~

- 解説 円の一部であるおうぎ形と円との関係を捉え,おうぎ形を考察する

- 〔第2学年 三角形と四角形〕

- 実践 つくりたい四角形のための「手順」に改善しよう

- 解説 図形における辺や角の関係に着目し,論理的に考察すること

- 〔第3学年 相似な図形〕

- 実践 証明を振り返り,事柄が成り立つための条件を見いだそう

- 解説 観察や操作,実験などの活動を通して,探究的に考察すること

- ■C 関数

- 〔第1学年 比例と反比例〕

- 実践 プロジェクターの最適な投影距離を見つけよう

- 解説 事象における比例関係を捉え,その特徴を用いて問題解決をすること

- 〔第2学年 一次関数〕

- 実践 一次関数のグラフを利用して,購入する冷蔵庫を選ぼう

- 解説 問題解決するために,一次関数のグラフを用いること

- 〔第3学年 関数y=ax^2〕

- 実践 見いだした関係を利用して,未来を予測しよう

- 解説 表で捉えた関数関係の特徴を用いて,問題解決をすること

- ■D データの活用

- 〔第1学年 データの分析と活用〕

- 実践 60分以上は待てない!? 待ち時間が比較的少ない時間帯を調べよう

- 解説 統計的な問題解決を通して,相対度数の必要性を考えること

- 〔第2学年 確率〕

- 実践 どちらのサイコロを使うべきか?~フェアなゲームにするために~

- 解説 「同様に確からしい」ことを判断し,得られる確率を求めること

- 〔第3学年 標本調査〕

- 実践 「標本」はどのようにして取り出すとよいのかな?

- 解説 標本調査のよさについて,実感を伴って理解すること

- 第3章 これから求められる中学校数学の授業とは New Vision

- (1)変わっていくこと,そして,変わらないこと

- (2)教える授業から学ぶ授業への転換

- (3)教材研究と授業づくり

- (4)資質・能力は育成されたといってよいか

- おわりに

はじめに

平成29年に新しい学習指導要領が告示され,中学校では,令和3年度より全面実施となりました。これまでの改訂においても,学習指導要領はそのときの社会の変化を捉え,社会からの要請を受けて作成されました。そのことを踏まえ,私も教育に携わる一人として何ができるのだろうかといつも自問し考えてきました。

教育界に「アクティブ・ラーニング」という言葉が広がり,教室では,生徒の学びに大きな変化が求められるようになりました。授業内で生徒同士が活発に話し合い,問題解決する授業の実現のために,多くの先生が努力され授業改善が進められてきました。そして,今,学習指導要領の全面実施とともに「主体的・対話的で深い学び」の実現をキーワードにして,学校現場では本格的に授業改善する方向で動き始めたことを感じています。自治体における教育委員会,教育センター・研究所が主催する研修会,校内の自主的な研究会,各地区における勉強会など,様々な場所,場面で主体的・対話的で深い学びの実現のためにできることは何かについて語られるようになりました。日本の教育は,こうした熱心な先生による行動や活動によって,豊かなものとなっているのだなと思います。

私はこれまで,中学校数学を担当する教師として公立学校,大学附属学校で授業をし,さらに教育委員会の指導主事を経験しました。その後,国立教育政策研究所において学力調査官として全国学力・学習状況調査(以下,「全国調査」)に関わり,仕事をさせていただきました。そのときに,全国各地の多くの先生との出会いがあり,中学校数学の授業についてお話をすることができました。「全国調査」についても様々なご意見をいただき,それを傾聴することに努めてきました。単に点数を上げるための対策ではなく,よい授業をすることで生徒たちに育成すべき力を付けてあげることが大切だということを,よくお話させていただいたことを思い出します。

「深い学びとは,『全国調査』の問題のようなものを解く,ということでしょうか?」

時々,現場の中学校の先生からこのような質問を受けることがありました。素直でとてもよい質問だと思います。もちろん「全国調査」の問題は,生徒が数学的に考えることを重視し,数学的表現でもって伝えることを評価するものですから,深い学びにはつながるものであります。題材や教材としての側面で考えても,同様のことがいえると考えられます。「全国調査」で取り上げられる問題については,中学校数学だけでなく,他の教科においても児童・生徒の学びを考え,作成されています。方向としても合っているだろうと思います。ただ,一歩間違えれば,「授業等で『全国調査』の問題を取り上げれば,深い学びになる」といったようにも聞こえてしまい,複雑な気持ちになることがありました。

これが深い学びであるとは,誰も説明していないのではと思います。学習指導要領においても,主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の視点として取り上げてはいますが,その具体が何かなどについてはあまり書かれていません。あくまで,これからの教育を確実なものとするための教師の授業改善の方向性でしかないのです。だからこそ私が強く思うのは,主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を進めていくために,どのようなことから始めていけばよいのかについて,授業づくりを通して考えていくことが必要であるということです。

本書では,主体的・対話的で深い学びを実現する中学校数学の授業づくりをどのように進めていくかについて,3つの章で示します。

第1章では理論編として,これまでの「全国調査」の内容や結果を踏まえながら,指導改善と充実について考えていきます。今,どうして指導改善・充実が求められているのか,そして,そのためにできることは何か,などを取り上げます。

第2章では実践編として,主体的・対話的で深い学びを実現し,生徒の今求められている力を育成するための授業例を取り上げます。「授業が大好き」という12名の先生に,具体の実践として主体的・対話的で深い学びのある授業について紹介いただきます。実践の紹介の後には,私が主体的・対話的で深い学びや,指導と評価についてのポイントについて解説をさせていただきます。なお,紹介する第1,2学年の実践例は,過去の「全国調査」の実施問題を題材として取り上げたものになっております。授業で「全国調査」の問題を取り上げればよいということでなく,授業づくりの取組の一つとしてみていただけるとよいと思います。

最後に第3章では総括編として,第1,2章を踏まえ,これからの授業づくりとその実践についてまとめていくとともに,これから教壇に立つ先生,経験を積み活躍が期待される若い先生たちが生徒と数学で向き合って実践することができるような授業づくりについて紹介します。

本書は単なる授業のネタ本ということではなく,生徒たちにとっての学び,そして,学校での授業が豊かなものになることを願い,役立つものになることを期待しています。最近はどの自治体においても,教職経験が浅いといった若い先生が多くなってきていると聞きます。経験も大切ではありますが,自ら学び,よりよいものを求める教師になることには年齢は関係ありません。悩みながらも前進しようとする若い先生にも,明日からの授業にすぐ使えるようにと考えて作成しましたので,最後まで読んでいただけたらと思います。

令和3年11月 /佐藤 寿仁

-

明治図書

明治図書- 大変素晴らしい内容で、日常の授業づくりに活きるものでした。2023/11/130代・中学校教員

- 単元ごとの実践・解説がわかりやすく、授業で役に立ちました。2023/3/1720代・中学校教員

- 授業作りの参考なりました。2022/6/420代・中学校教員

- 明日からの授業にすぐ使えるものが多くとても助かってます。2022/4/1530代・中学校教員

- 実践例が多いところが良い。2022/4/850代・中学校管理職

PDF

PDF