- �͂��߂�

- ���_�҂P�@�u�_�v�̔��₩��u���v�̔����

- �����Ȃɂ����锭��Ƃ͉����H

- �����Ȃ́u�����E�l�����v�Ɣ���

- �������ő�����`���ϓI�v�l�Ƙ_���E���͓I�v�l�����҂�����Ɓ`

- �e�[�}��Nj�����w�K

- ���_�҂Q�@���w�Z�����̔����g�ݗ��Ă�|�C���g

- �R×�Q���U�^�C�v�̔���

- ����̑g�ݗ��ĕ�

- ���H�ҁ@�Q�p�^�[���Ō��鏬�w�Z�����̔���g�ݗ��Ď��T

- �P�E�Q�N

- ���ނP�@�ۂƂ���

- �`-(1)�@�P���̔��f�A�����A���R�ƐӔC

- ���ނ����|�C���g�Ɣ����^����̑g�ݗ��ė�

- �g�ݗ��ĂP�@�F�B�ɗU��ꂽ��A�f���Ă͂����Ȃ��́H

- �g�ݗ��ĂQ�@�ǂ�����A���������~�߂��邩�H

- ���ނQ�@���̂��Ƃ�

- �a-(9)�@�F��A�M��

- ���ނ����|�C���g�Ɣ����^����̑g�ݗ��ė�

- �g�ݗ��ĂP�@�Ȃ��悵���āA�ǂ�ȊW�H

- �g�ݗ��ĂQ�@�F�B���āA�������邱�Ƃ��厖�H

- ���ނR�@�����낢�x���`

- �b-(10)�@�K���̑��d

- ���ނ����|�C���g�Ɣ����^����̑g�ݗ��ė�

- �g�ݗ��ĂP�@��l�̎��s����w�Ԃ��Ƃ́A�����H

- �g�ݗ��ĂQ�@�݂�Ȃ̏ꏊ���g���Ƃ��A�ǂ�Ȃ��Ƃ��厖���H

- ���ނS�@�n���X�^�[�̂��������

- �c-(17)�@�����̑���

- ���ނ����|�C���g�Ɣ����^����̑g�ݗ��ė�

- �g�ݗ��ĂP�@�����Ă�����āA�ǂ��������ƁH

- �g�ݗ��ĂQ�@���āA�����낤�H

- �R�E�S�N

- ���ނT�@���F�̋�

- �`-(3)�@�ߓx�A�ߐ�

- ���ނ����|�C���g�Ɣ����^����̑g�ݗ��ė�

- �g�ݗ��ĂP�@�킪�܂܂��āA�ǂ��������ƁH

- �g�ݗ��ĂQ�@�S�̃A�N�Z���ƃu���[�L���ǂ��g���H

- ���ނU�@�G�͂����Ɛ؎�

- �a-(9)�@�F��A�M��

- ���ނ����|�C���g�Ɣ����^����̑g�ݗ��ė�

- �g�ݗ��ĂP�@�悢�F�B���āA�ǂ�Ȑl�H

- �g�ݗ��ĂQ�@�F�B�Ɍ����Â炢���Ƃ͂ǂ���������H

- ���ނV�@�u���b�h���[�̂������イ��

- �b-(14)�@�Ƒ����A�ƒ됶���̏[��

- ���ނ����|�C���g�Ɣ����^����̑g�ݗ��ė�

- �g�ݗ��ĂP�@�Ƒ��ƁA�ǂ���������Ă����H

- �g�ݗ��ĂQ�@�Ȃ��A�Ƒ���厖�ɂł��Ȃ��Ƃ�������́H

- ���ނW�@�q�L�K�G���ƃ��o

- �c-(18)�@�����̑���

- ���ނ����|�C���g�Ɣ����^����̑g�ݗ��ė�

- �g�ݗ��ĂP�@�����A�ǂ��厖�ɂ��Ă����H

- �g�ݗ��ĂQ�@�ǂ����āA����厖�ɂł��Ȃ��̂��낤�H

- �T�E�U�N

- ���ނX�@�V����̎莆

- �`-(6)�@�^���̒T��

- ���ނ����|�C���g�Ɣ����^����̑g�ݗ��ė�

- �g�ݗ��ĂP�@�T���S������������ɂ́H

- �g�ݗ��ĂQ�@�^�������߂�Ƃ́H

- ����10�@�u�����R���ƃs�G��

- �a-(11)�@���ݗ����A���e

- ���ނ����|�C���g�Ɣ����^����̑g�ݗ��ė�

- �g�ݗ��ĂP�@�ǂ�����A�F�ߍ����W�ɂȂ�邩�H

- �g�ݗ��ĂQ�@����Ƃ��܂�����Ă����ɂ́H

- ����11�@�l�Ԃ����铹�\�����\

- �a-(9)�@��V�@�b-(17)�@�`���ƕ����̑��d�A���⋽�y��������ԓx

- ���ނ����|�C���g�Ɣ����^����̑g�ݗ��ė�

- �g�ݗ��ĂP�@��V�̇����Ƈ��Ƃ́A�����낤�H

- �g�ݗ��ĂQ�@�`���╶�����p�����āA�ǂ��������ƁH

- ����12�@�̓���

- �c-(22)�@���悭�������с@�c-(21)�@�����A�،h�̔O

- ���ނ����|�C���g�Ɣ����^����̑g�ݗ��ė�

- �g�ݗ��ĂP�@�悢�������Ƃ́A�ǂ�Ȑ��������H

- �g�ݗ��ĂQ�@�l�����ς�邫�������Ƃ́H

- ����13�@�������]�̗F�B

- �a-(10)�@�F��A�M��

- ���ނ����|�C���g�Ɣ����^�Ԉ����̎��Ƃ̔���̑g�ݗ��ė�

- �g�ݗ��ĂP�@�i��P���j�@�F�B���āA�����낤�H

- �g�ݗ��ĂQ�@�i��Q���j�@�ǂ��M����z���悢���H

- ������

- �Q�l����

�͂��߂�

�@�{������Ɏ���Ă����������肪�Ƃ��������܂��B���҂̐��{�ɂƐ\���܂��B

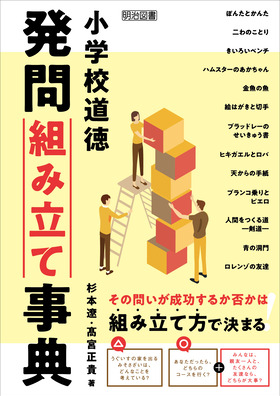

�@�{���́A�u���ʂȋ��ȁ@�����v�i�ȉ��A�����ȁj�̎��Ƃ��A����̑g�ݗ��Ă���ς��Ă������Ƃ������̂ł��B

�@���́A���̖{��ʂ��đS���̋����̓����Ȃ̎��Ƃ��y�������̂ɂ��Ă��������ƍl���Ă��܂��B

�@��蒼�Ǝ��̒����w���w�Z����@����g�ݗ��Ď��T�@���ꕶ�ҁx�̃V���[�Y�{�Ƃ��āA�w���w�Z�����@����g�ݗ��Ď��T�x���쐬���܂����B��莁�́w���w�Z����@����g�ݗ��Ď��T�@���ꕶ�ҁx�ŁA�u���ς���_���ւƂ�����i�K�̎v�l�ɉ������q����r�̑g�ݗ��ĕ��v���Ă��Ă��܂��B���̗��R�Ƃ��āA�ȉ��̎O�_�������Ă��܂��B

�@�@�q����r�����ƂÂ�����x���鍜�q�ł��邱��

�@�A�q����r�́u����₤���v�̌��������ł͕s�\���ŁA�u�ǂ̂悤�ɖ₤���v�u�ǂ̏��Ŗ₤���v�܂ōl���Ȃ��Ƃ����Ȃ�����

�@�B�u���ς���_���ցv�Ƃ�����i�K�̔��z�́A���ȁE�̈���킸�ėp�I�Ȕ��z�ł��邱��

�@���̎O�_�́A�����Ȃ̎��ƂÂ���ɂ����Ă��A�ԈႢ�Ȃ����Ă͂܂�܂��B

�@�����Ȃł́A�����̎��ƂŁA�W�J�O�i�ł͋��ނ̏�ʂ��Ƃɓo��l���̎v����C������₤����A�W�J��i�ł͎��Ȃ̌o����U��Ԃ锭��ƁA�����w�K�ߒ����Œ艻���Ă��܂����B������苳������A���̊w�K�ߒ����^�����ƂȂ����Ƃ��Ă��܂����B�������A����Ɏ����q�ǂ���������Ȃ���������悤�ɂȂ�܂����B

�@����̔��ʐ^����苳������̔��ŁA���������݂̔��ł��B���ƂÂ��肪�傫���ω����A�ŋ߂ł͎q�ǂ��Ƌ��ɔ����g�ݗ��Ă邱�Ƃ��y���߂�悤�ɂȂ��Ă��܂����B�i�ʐ^�ȗ��j

�@�{���́A�t�ؑ����i2020�A2021�j�ɂ��u���l�F���E���ȔF���E���ȓW�]�Ƃ����O�̎��_�ɂ����ƂÂ���v����ʉ��������Ɗ肢�A�����҂ł������{���M���ƌ������Ă������ʂł��B

�@���_�҂P�ł͓����Ȃ̔����g�ݗ��Ă�Ƃ��ɑ�ɂ��������Ƃ��A���_�҂Q�ł͔���̃^�C�v�Ƒg�ݗ��Ă̍l������������܂��B���H�҂ł́A��E���E���w�N��13�̋��ނɂ��āA����̑g�ݗ��Ă��e�Q�p�^�[���i�����P���ނ͂Q���Ԉ����̂P�p�^�[���j�ڂ��Ă��܂��B

�@�{�����A����┭��̑g�ݗ��Ẳ\����A�_��ȓ����Ȃ̎��ƂÂ���ɍv���ł���Ɗm�M���Ă��܂��B

�@�@�Q�O�Q�S�N�V���@�@�@�^���{�@��

-

�����}��

�����}��- ���₻�̂��̂����łȂ��C���̑g�ݍ��킹�E�g�ݗ��ĕ��ɂ܂Ŗڂ����邱�ƂŁC���ތ�����[�߂邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂����B2024/9/2950��E���w�Z����

PDF

PDF