- はじめに

- 第1章 正の数・負の数

- 小単元1 正の数・負の数の必要性と意味

- 小単元2 正の数・負の数の加法・減法

- 小単元3 正の数・負の数の乗法・除法など

- 小単元4 正の数・負の数の活用

- 小単元5 個に応じた学習の時間

- COLUMN 努力を要すると判断される子供への対応

- LET'S TRY! 「学習記録票」活用法

- 第2章 文字の式

- 小単元1 文字を用いることの必要性と意味

- 小単元2 文字の式の計算

- 小単元3 個に応じた学習の時間

- COLUMN 表現力を育てるためのノートづくり

- 第3章 方程式

- 小単元1 方程式の必要性と意味及びその解の意味

- 小単元2 等式の性質と一元一次方程式の解き方

- 小単元3 一元一次方程式の活用

- 小単元4 個に応じた学習の時間

- COLUMN 子供の発言をひろげる工夫

- 第4章 比例と反比例

- 小単元1 関数関係の意味

- 小単元2 比例の関係とその特徴

- 小単元3 反比例の関係とその特徴

- 小単元4 比例と反比例の活用

- 小単元5 個に応じた学習の時間

- COLUMN まだまだ使える電卓の活用

- 第5章 平面図形

- 小単元1 図形の移動

- 小単元2 基本的な作図

- 小単元3 個に応じた学習の時間

- COLUMN 挙手させることの効用

- 第6章 空間図形

- 小単元1 立体の特徴と平面上での表現

- 小単元2 空間における直線や平面の位置関係

- 小単元3 空間図形の平面図形の運動による構成

- 小単元4 立体図形の計量

- 小単元5 個に応じた学習の時間

- COLUMN 板書に関する三か条

- LET'S TRY! 自分のための教材研究

- 第7章 データの活用

- 小単元1 ヒストグラムと相対度数

- 小単元2 批判的に考察し判断すること

- 小単元3 多数回の試行と確率

- 小単元4 個に応じた学習の時間

- COLUMN 教科書から学べる教師になろう

はじめに

本書を手に取ってくださり,ありがとうございます。

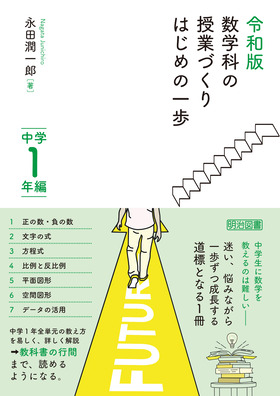

この本は,2005年に出版された『数学科の授業づくり 中学1年編』の改訂新版です。私が最初に書いた思い出深い1冊ですが,すでに初版から17年が経過。学習指導要領のサイクルでいうと,2世代前対応版ということになり,現在の教育課程からは相当のズレがあります。ところが,出版社はそんな本を売り続けてくれている…ということは今でも購入してくれている読者がいるわけで,大変申し訳ない思いが募っていました。そんなとき,「改訂しませんか」の相談を受け,本書の誕生に至ったというわけです。

2005年版(以下,「旧版」とします)の特徴をひと言でいうと,「新しいことが何も書かれていない本」でした。中学校で数学を教える教師が,数学や授業について日々考えている極々当たり前のことをまとめた1冊だったのです。当時,私は学校現場での仕事を離れようとしていました。人生の1つの区切りを迎え,「今やらなければならないことは何なのか」と考えている時期でした。ちょうどそうした時期に,明治図書から「中学校の数学の授業について,各学年1冊,全3冊の書籍にまとめてほしい」,「内容や構成はすべておまかせします」との依頼を受けました。それならば,これまでに自分がやってきたことを,当時増え始めていた若手の教師やこれから教師を目指す若者たちに伝え引き継いでもらいたい…,これが旧版誕生の経緯です。

自著を改訂することは,過去の自分と対話することから始まりました。旧版を久し振りに読み返してみた率直な感想は,「この先生,結構がんばってるじゃないか」でした。自画自賛と言われそうですが,今こんな教師に出会えたら,全力で応援してあげたいと思えました。当時の私は「自分の授業を何とかよくしたい」,「もっと数学を楽しめる子供を増やしたい」という思いに駆られて七転八倒する毎日を送っていましたが,「そのやり方に間違いはないよ」とエールを送りたくなりました。

一方,旧版を読み直してみて大変驚いたこともあります。それは,20年近く前の本なのに,その内容にほとんど古さを感じなかったことです。特に,数学科の授業づくりに関する教師としての問題意識は,今でも問うに値するものだと感じました。このことは,過去の私に先見の明があったことを意味するものではありません。むしろ,年月を重ねても課題をクリアできなかったことの結果に思え,複雑な心境になりました。あなたが次の世代を担う教師を目指しているなら,ぜひこのことを理解して,私にはできなかった次の一歩を踏み出す役割を引き継いでほしいと思っています。

改訂の基本的な考え方は次の通りです。まず,新著ではなく,改訂であることを大切にして,変更の必要なしと判断した内容については極力そのままにして,表現のみ見直しました。また,変更が必要な部分についても必要最小限の書き換えに留めたつもりです。次に,現状に鑑みて必要ないと判断した部分を削除しました。どこが削除されたのか気になる方は,旧版と読み比べてみてください。さらに,新たに書き加える必要のある部分を加筆しました。加筆したい内容は多岐に渡ったのですが,全体のページ数を旧版程度にすることで,書籍としての価格をできるだけ抑えることを優先しました。

旧版については,これまでに多くの読者から感想を聞かせてもらうことができました。中学生に数学を教え導くという仕事の楽しさや難しさを共有させてもらえたことは,私にとっても新たな勉強の機会になりました。また,自分の経験を本にしてよかったという思いを強くすることもできました。それを引き継ぐこの改訂新版は,読者にどのように受けとめられ,役立ててもらえるでしょうか。あなたからのメッセージを楽しみにしています。

最後になりましたが,旧版を長きに渡って刊行し続けるとともに,今回の改訂の機会を設定してくれた明治図書出版株式会社の矢口郁雄氏に心から感謝申し上げます。

2022年12月 /永田 潤一郎

-

明治図書

明治図書- 具体的でよい2025/2/1650代・中学校管理職

- 今の時代に即した内容2023/5/1940代・教委

- 各単元を小単元ごとに細分化されているため、より単元計画が組みやすくなった。2023/3/330代・中学校教員

PDF

PDF