- まえがき

- 1章 なぜ語るのか?

- 知的な教室はこうやって生まれた

- 金太郎飴になるな

- 広がれ価値観

- 思考を鍛えるということ

- 「先生」という存在が語る意味

- 「語り」に込められた願い

- COLUMN 普段の語りは授業の修行になる

- 2章 どのように語るのか?

- アウトプットを見越したインプット

- いつでもどこでもメモ魔になれ

- 端的に語る技術を磨く

- 「声量、リズム、間」をコントロールせよ

- 実際に見て、聞いて学ぶべし

- 「押し付けになっていないか」と省みる

- COLUMN 自分の声を聞いてみる

- 3章 何を語るのか?

- ポジティブになれる話

- ポジティブになれる話

- 一人目の勇者に続く勇気を

- 陰口ではなく陽口を言う

- 悔しさのバネ

- 心のバリアを破るべし

- 「思い込みメガネ」を外す話

- 「思い込みメガネ」を外す話

- 曲がらない直線はない

- データの数字は「分母」を見よ

- その言葉を一番聞いているのは

- 全力って何%のこと?

- よく真似び、よく学ぶ

- かっこよく生きる話

- かっこよく生きる話

- 負けず嫌いの三段階

- コミュニケーションの達人の話

- リンカーンの斧

- 学びは謙虚さから生まれる

- 人間関係を豊かにする話

- 人間関係を豊かにする話

- 「先手のありがとう」「後手のありがとう」

- ろうそくのようになれ

- 一挨一拶~挨拶は真剣勝負である~

- やまびこの法則

- 話し合いはwin-winを目指す

- アリストテレスに学ぶ~説得の三原則~

- 幸せに生きる話

- 幸せに生きる話

- 「幸せのものさし」は自分の中にある

- 心の器を大きくする方法

- 努力は2倍大切~やりぬく力~

- 成功の反対は失敗ではない

- 理性は6秒後にやってくる

- 生き方に芯をもつ話

- 生き方に芯をもつ話

- 斧は忘れるが木は忘れない

- あなたの人生の主役は誰

- 責めるより解決策を講じる

- 念ずれば花開く

- 味の濃いジュースのような人生

- 笑顔になれる話

- 笑顔になれる話

- あったかいんだからぁ事件~そうはならんやろ~

- 真夜中の事件~犯人は誰だ~

- あとがき

まえがき

1年生を担任したときのことでした。

「先生、もっとお話してーーー」「今日もお話してくれるの?」

と、話をせがむ子どもたち。実は、子どもたちは先生のお話が大好きです。私は、毎日のように家族のおもしろ話をたくさんしていました。

当時、私の息子は0歳と1歳でした。毎日、話すことには事欠かなかったんです。

「高速で腹這いして追いかけてくる話」

「ミニサイズの羊羹をずっと投げてくる話」

「じいちゃんとばあちゃんが、星野源の恋ダンスをすると、一緒になって踊り出す話」

ちょっとしたすきま時間ができると、こんな話をよくしていました。どの話も目を輝かせて子どもたちは聞いていました。

これが私の「よもやま話」の原点です。「よもやま話」とは、まぁ特に意味の無い雑多な話ってことです。意味が無いと思っていたよもやま話。でもね。これが意外や意外。教育的な効果を発揮してきたんですよ。

ある日、授業中に普通の話をしているときに気がついたんです。子どもたちの「聞く姿勢が変わってきたな」っていうことに。ここでいう「聞く姿勢」というのは、「静かに聞く」とか、「背筋を伸ばして聞く」とか、そういう意味じゃないんです。

何かって言ったら、「主体的に聞く態度」が育ってきたってことなんです。

「それってどういうこと?」「続きは何?」

こういう姿勢が見えてきました。これは、ものすごく嬉しかったですね。1年生の担任を経験したことがある方はイメージがあると思いますが、彼ら彼女らの「聞く」力をつけるのは本当に難しいんですよ。

話し続けているうちに、子どもたちの聞く力が育ってきた。担任としては、めちゃくちゃ嬉しいことですね。

実は私、3年連続の1年生担任でした。1年目、2年目と本当にたくさん苦労をしました。大人が喋ることって、子どもになかなか伝わらないんだなって。

そこで、伝え方を必死に勉強しました。工夫もたくさんしました。

ときには、身振り手振りをオーバーすぎるほどにつけて。ときには、黒板に絵を描きながら説明をして。ときには、実物を持ってきて見せながら説明をして。

そうして子どもたちの成長を感じて、ハッピーな気持ちで迎えた次の年。私は2年生を担任することになりました。これは、天にも昇る心地でした。だってね。毎年、1年生担任だったら、毎回、学校のしきたりを一から教えなくてはならないんですよ。2年生なら、1年生で学んだ土台がありますよね。だから、めちゃくちゃ嬉しかった。

ただし、1個だけ困ったことがありました。それは、「話のネタ」なんですよね。

その当時の学年は4クラスあって、クラス替えも行っていたので、2年連続で担任した子どもたちはクラスの4分の1でした。昨年度担任した子は4分の1しかいないとはいえ、同じ話をするわけにはいかないじゃないですか。というわけで、必死にネタ集めをするようになりました。

幸せな2年間を過ごした私は、年度末に担任の希望を聞かれたときに、「一任」と紙に書いて校長先生に提出しました。「もう思い残すことはない!」って感じです。

で、フタを開けてみたら、なんと5年生の理科専科でした。「担任じゃないやん」と驚きを隠せませんでした。「一任」と書いた以上は、どこになるかわからないのですが、まさか担任じゃないという選択肢は頭の中になかったので……。

ただ、私はそこでも「よもやま話」をし続けました。授業の最初の5分話をして、残りの時間で実験などを扱う。手際よくやっていくと、意外と40分で学びがおさまりました。

と、理科の授業をやっていたら、6月に「3年生の先生が退職する」ということが起きました。そうです。3年生ということは、あの1、2年と担任した学年です。誰が担任をするんだということになったのですが、まぁ、私しかいませんでした。

教師人生初の3年連続持ち上がりでの担任。実は、内心嬉しくもあったのですが、困ったことがありました。そうです。「話のネタがない!」ってことです。

子どもたちは、私が「よもやま話をしてくれる存在だ」という認識をもっています。

そこで、これまで以上に本を読んでネタを集めていきました。

さて、勘のいい読者のみなさんなら、もうお気づきでしょうか。

こうやって集めに集めた話をまとめたものが、今回の本です。

実は、先ほどの話は続きがありまして……。

3年生を担任した次の年はまさかの4年生の担任になりました。

4年生を担任した次の年は驚きの5年生の担任になりました。

5年生を担任した次の年は勢いで6年生の担任になりました。

結果的に、同じ学年の子どもたち相手に6年連続で担任になったというわけです。まぁ、世の中は広いとは言えど、なかなかこんな経験をした人は少ないんじゃないかな。

持ち上がると、彼ら彼女らの成長の続きが見られるから嬉しいなって思う反面、「話のネタがーーー」という闘いの日々でもありました(笑)

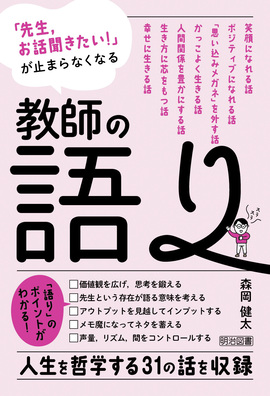

ネタを集めに集めていたら、気がつけば、話のネタは200以上を超えていました。ただの「いい話」ではなく、非常に幅広いジャンルのお話が集まってきたと思っています。本書では、その中から厳選したものを31個お伝えします。

ただし、ただ「話のネタを伝えます」ということではなく、「なぜ伝えるのか」「どのように伝えるのか」「何を伝えるのか」をセットで述べたいと思います。本書を読んだ後に、「なるほど、そんな感じで伝えれば、伝えたいことが伝わるのか」と思っていただけたら幸いです。

ちなみになんですが、本書の書きっぷりは、おしゃべりしている感覚で書き進めていきたいと思っています。何たって「語りの本」ですから。みなさんには、実際に目の前に子どもがいる姿を思い浮かべながらページをめくってもらえたら幸いです。

/森岡 健太

PDF

PDF

本書は、子どもたちだけでなく、私たち教員にとっても、日々の教育活動を振り返る上で示唆に富む内容が満載である。一方で「この本と同じことを語れば同じ教育効果が得られるだろう」と誤ったところに本書の価値を見出してはならない。

読み手には読み手の、森岡氏には森岡氏の。それぞれが子どもたちと創ってきた教室のストーリーがあるからである。

そうしたものをすべて無視して紡がれる言葉はまさに空虚となるだろう。

私たちは、本書の「マネ」で教室を創るのではなく、本書から得られた示唆をもとに「私たちのオリジナル」を創っていく必要がある。

「感度を高めるためのアンテナを広く張り巡らせよ」

そんな言葉が本書から森岡氏の語り口調で聞こえてきそうである。