- �܂�����

- �{���ŏЉ�邠���шꗗ

- ��P�́@�w���J���Ŋ��p���邠����

- ���@��01�@��ȉ��l�ς�`���邽�߂ɂ����т��������

- ���@��02�@�����тŋ��ʂ̃C���[�W������C���̗ǂ������t�ŋ��L���Ă���

- ������01�@�݂�Ȃ̂��Ƃ��l��������`����u���著��v

- ���@��03�@�����ȕ��͋C�ɂȂ������R��b�������g�����t�h������

- ������02�@��C�����߂�s���̑����`����u���ȏЉ�v�u�A�����ȏЉ�v

- ������03�@�݂�Ȃōl���郁���b�g��`����u�ӂ₵��Ƃ�v

- ������04�@���҂ɖڂ������鉿�l��`����u�������|�[�J�[�v

- ������05�@���҂ւ̊S�Ɓu���[�h�p�Y���v

- ������06�@���S�ł���ꏊ�ł��邱�Ƃ������u���^�V�n�[�v

- ������07�@�݂�Ȃōl�������Ƌ��͂����т�`����u�u�Ԉړ��v

- ������08�@���ꂩ��̊ւ����㉟������u�o�[�X�f�[���C���v

- ������09�@�݂�Ȃ̎��_�����u���A���ԈႢ�T���v

- ��Q�́@���܂育�Ƃ�Z�������邠����

- ���@��04�@����ē�����O�̃��[���ł͂Ȃ��C���ƐS�n�悢���܂育�Ƃ�

- ���@��05�@���������̊y�����ƁC�݂�Ȃʼn���������y����

- ������10�@�S�n�悢���܂育�Ƃ����R�ɐ�������u20�̔��v

- ������11�@�����̗h��𐮂���u�L���b�`�v

- ������12�@�����ȕ��͋C�̒��ł��܂育�Ƃ�Z��������u����^�C���g���C�A���v

- ������13�@�������͋C����������u�ȂJ�[�h�v

- ������14�@GIGA���p�����Ȋw�тɂ��Ȃ����߂́u�`���ăN�C�Y�v

- ������15�@�������Ԃ��Ȃ��u�}�W�����e�B�[�v

- ���@��06�@���ʗ�����}�鎞�ԂƁC����̂��郋�[������̒E�p

- ������16�@�S�n�悳������w���ł����������Ȃ��u�E���t�S�v

- ������17�@�����Ȃ��܂育�Ƃ����܂�Ă����u�T�C�R���X�s�[�`�v

- ������18�@���L�̗ǂ������u���E�h�E�сv

- ������19�@�������ԂƑ��k���鎞�Ԃ̐�ւ��𑣂��u�J�E���g30�v

- ��R�́@�q�ǂ��Ƃ̊W��a��������

- ���@��07�@������a���g�q�ǂ��B�ƗV�Ԏ��ԁh

- ������20�@�F�X�Ȏq�ǂ��B�ƗV�Ԃ��߂́u�O�l�Ńz�C�v

- ������21�@���������������y���߂�u�p�b�ƃL���b�`�v

- ������22�@���ɂ͂��R�̑叫�ɁI�u21�Q�[���v

- ������23�@�Ӓn�ƃv���C�h��q�����S����u�����^���Y���ǂ������v

- ������24�@������Ƃ�����b�̒��ł��V�ׂ�u���̂R���v

- ���@��08�@�u�V�ׂȂ��Ȃ����q�ǂ��B�v���w���o�c�������

- ���@��09�@�u���G�ȃX�L���v��`���邽�߂ɂ����тɉ������

- ������25�@���F�~���̂悤�ȋC�����Ɓu�ӂ₵�S�v

- ���@��10�@�u�ӂ₵�S�v�ɍ��߂鋳�t�̊肢

- ���@��11�@�ǂ�Ȏq�ł���ۂ���邠���т̐��E

- ������26�@�����S����ł����ɑΌ��ł���u�x�������v

- ������27�@�������������Ă���搶�����炱�������ł���u�M�ՒT��v

- ��S�́@�q�ǂ����m�̊ւ����L���邠����

- ���@��12�@�u�����v�Ɓu�����v�̂˂��ꂪ�q�ǂ��B���ꂵ�߂�

- ���@��13�@�u�����s���v��}��ɍL���鋤���I�W

- ������28�@���R�ɉ�b�����܂��u�_�����v

- ������29�@�O���[�v���[�N�̏���������u���M�T�o�C�o���v

- ������30�@����Ă��邯�ǖʔ������w���S�̂ŋ��L����u�[��de�r���S�v

- ������31�@�������҂u�b�炫�����낭�v

- ���@��14�@�A�C�X�u���C�N�Ɂu�E�b�v�ƂȂ闝�R

- ������32�@�ڂɌ����Ȃ����̂��Ƃ��Ɍ��߂�u������Ƃ�v

- ������33�@�������ł��ӎu�����L���鎞�Ԃ�����u�G���^���[�v

- ������34�@�����ڕW�Ɍ������Ęb�������u�_�`�Ń��b�V���C�v

- ������35�@�����I�Ȋւ��̍L���肪������u�ւтւт����v

- ������36�@��l���낦���ł����M�u�ςݎO�ځv

- ������37�@�N������ł��y���߂�u�O�������v

- ��T�́@�����������o��������

- ���@��15�@�����тƂ��̕��Y��

- ������38�@�q�ǂ��B�������o���u�����[�v

- ������39�@�����W���͂ւ��ł���u�l���N�C�Y�v

- ������40�@�����ɂȂ��Ēn�}�����߂���u���[���h�c�A�[�v

- ������41�@�q�ǂ��B���������J���ėV�т����u���t�̒B�l�N�C�Y�v

- ������42�@���ꎫ�T�̋K���������u�����X�i�C�p�[�v

- ������43�@�v�Z�̂��܂肪���p�ł���悤�ɂȂ�uMAKE10�v

- ������44�@�H�ւ̊S�����܂�u���H�N�C�Y�v

- ������45�@�̂ƐS�����߂�u�r�u�X�S�v

- ������46�@�v�������莩��������ł���u�߂����A�N�V�����v

- ������47�@�K�������Ƃ��A�E�g�v�b�g�ł���u���K�r���S�v

- ������48�@�d���̊��o���y�����g�ɕt����u�ڕ��Ńh���I�v

- ��U�́@�q�ǂ��B���n��o��������

- ���@��16�@�����I�Ȋw���ɋ߂Â����߂ɂ͂ǂ����������

- ���@��17�@�C�x���g�̌v����C�����ւ̑�����

- ���@��18�@���Ҏ��_�ɗ������N�C�Y�̍���

- ������49�@�݂�Ȃʼn��P���Ă������u�V�b�e�B���O���D�o���[�v

- ���@��19�@�w���̂��߂̒�Ă��C�݂�Ȃŋ��͂��Ď������Ă���

- ������50�@���[���̌����v�����Ŗ��߂��u���������[�v

- ������51�@�ׂ₩�Ȑݒ肪�����ȁu�d�E�c�E�f�i�G���ē`���Q�[���j�v

- ������52�@�����o�[�́g�炵���h���������uGIGA��T���v

- ������53�@�݂�Ȃ��������Ƃ炷�u�������݈��A���ăN�C�Y�v

- ������54�@�����ɂ����ЂƃA�����W�u���[�h�n���^�[�v

- ������55�@��Ԃ̂����т�����J�[�h�Ńo�[�W�����A�b�v�u���邱��v

- ��V�́@�����ݏo��������

- ���@��20�@����ꂽ�t�F�X�e�B�o�������Ƃ��̑㏞

- ���@��21�@�����𖡂키���q�R�[�L���

- ������56�@�Γ��ƒc��������o���u�͂��܂������[�v

- ������57�@�Γ��ȏ�ւ̍H�v�Ɓu���������s�b�N�v

- ������58�@�p������������u�W�F�X�`���[�o�g���v

- ������59�@�����Ă������Ă��������鎞�Ԃ�����u�w�N�J�b�v�v

- ������60�@������Ȃ������邱�Ƃŋ��������u�G�v���������ݍՂ�v

- ���@��22�@���y���݉�Ƃ����t�F�X�e�B�o������

- ���@��23�@���y���݉�����n���邽�߂ɕK�v�Ȃ���

- ���@��24�@�݂�Ȃŏ������鎞�Ԃ�����

- ������61�@���܂��͂ł��Ȃ��Ă�����Ȃ�ł���u�ߕ��h�b�W�v

- ������62�@���肪�ǂ�ǂ����ւ��u�T�C�R���o�o�����v

- ������63�@���ꂼ��ɖ��������܂��u�w�������v

- ������64�@�݂�ȂŘb�������ă��[�������グ���u�^�O�w�v

- ���Ƃ���

- ���p�E�Q�l����

�܂�����

�@�u�v�����������̂��Ċw�Z��������ˁv

�@�����Ɍ������ĕ������Ă����C����q�̂Ԃ₫�����Ɏc��܂����B�m���ɁC�}���V�������������Ԗ{�Z�̊w��ɂ́C�݂�ȂŗV�ׂ�悤�ȑ傫�Ȍ����͂���܂���B�܂��C���̌����ŗV��ł���̂��ꕔ�̎��������Ɍ����Ă��܂��B���ɂ͏T�ɂT����U����K�����������āC���������F�B�ƗV�Ԏ��Ԃ��Ȃ��Ƃ����q������悤�ł��B

�@����́C�����Ƃ��̒n��Ɍ��������Ƃł͂���܂���B���i�̐����̒��ł��C�����̂Ȃ��q�ǂ��̏��������Ƃ������Ȃ����悤�Ɋ����܂��B�݂�Ȃƈꏏ�ɋ삯���C����������ď������悤�Ȏ��Ԃ��o�����Ă��Ȃ��q�ǂ��B���������邩������Ȃ��̂ł��B����̃j���[�X�ԑg�ł́C�q�ǂ��B���p�������������ƁC�ߗZ���ւ̔z���Ƃ��ċ֎~����Ă��鎖�������������ꂽ�Ŕ����グ���Ă��܂����B�܂��C���͂ɖ��f���|���Ȃ��悤�ɂƃX�}�z����n����g���s�V�悭�h�߂����Ă���q�ǂ��B���ڂɗ��܂�܂��B������������C���̗]�T�������Ȃ�������Љ�C�q�ǂ��B����v��������V�Ԏ��Ԃ�����̂Ȃ�������D���Ă��܂����̂�������܂���B

�@�������C���X�̋���҂������V�тɂ��ĐG��Ă��邱�Ƃ����������悤�ɁC�q�ǂ��ƗV�т́C���Ă��藣���Ȃ����̂ł��B�����̊���̃R���g���[���̎d����܂荇���̕t�����C���҂Ƃ̏��ȕt���������ȂǁC�q�ǂ��B�͗V�тȂ��炽������̂��Ƃ��w��ł����܂��B�܂��C�����Ă��肢�鑊��ɂ��肰�Ȃ��D�������̂���������C��������Ă��܂����q���݂�ȂŐS�z������C���邢�͌��C���Ȃ��q�̐S�̏��ɂ͐G��Ȃ��悤�ɂ�����Ƃ��炩���Ă݂���ƁC�q�ǂ��B�͂����т̒��Łu�������v��m���Ă����܂��B�����������������Ƃ����ւ��̒��ŁC�����܂����Љ�≷���Ȕz�����w�Ԃ��Ƃ��ł��鎞�Ԃ��C�����������Ă����Ă���̂ł��B

�@�������C���Z���ɂ߂�搶���Ɂu�w�Z�������Ă��������̖�����ۏ��Ă���������Ȃ����v�ȂǂƂ́C�ƂĂ������܂���B�������܂��C���̎q�ǂ��B�ɂ��̉������������点��ꏊ�͂����u�w�Z�v�Ƃ����ꏊ�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����C�Ƃ��v���̂ł��B

�@�ƒ�ł���l�ŏ��@����g���ėV��ł���q�ǂ��B�ɁC�w�Z�ł��܂��ʂ̊w�тƁC���@��̊��p�������i�߂��Ă��܂��B�����͌��ʓI�ő��l�Ȏq�ǂ��B���W�܂鍡�̎���ɓK���Ă�����̂Ȃ̂ł����C������Ƃ����Ă݂�Ȃŏ������悤�Ȏ��Ԃ��Ȃ�������ɂ���킯�ɂ͂����܂���B�ނ���C���l�ȉ��l�ς������҂��W���ꏊ�����炱���C��l��l����Ă��鑊��Ƃł��ꏏ�ɏ������邱�ƁC�����ȋ�Ԃ�n��o����Ƃ������Ƃ�`�������B����Ȃ��Ƃ��v���܂��B

�@����͌����Đ^�V�������Ƃł͂���܂���B�u�w�Z�v�Ƃ����ꏊ�ł́C�̂��炸���Ƃ݂�Ȃŏ��������Ԃ���ɂ���Ă��܂����B�u�w�������сv��u�w�����N�v�Ƒ肳�ꂽ���Ђ���������o����C�����̕��̎�Ɏ���Ă����w�i�ɂ́C����ȉ����Ȏ��Ԃ�n��o�������Ƃ����搶���̊肢������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����т̗͂́C���܂ł������̊w���ŁC�l�ԊW�̌`���╵�͋C�Â���ɐ�������Ă����̂ł��B

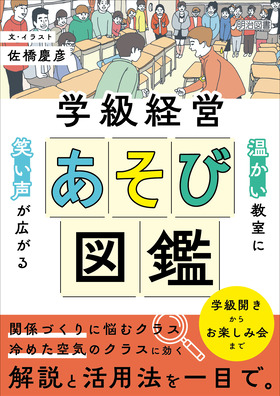

�@�q�ǂ��B�̏Ί���₳�Ȃ����߂ɁB�����������ȏꏊ�ɂ��邽�߂ɁB�����āC��l�������a���ł������̊w�������тƂ����������C�����̊w���o�c�ɐ������Ă�����悤�ɂ��邽�߂ɁB�{���ł͊w�������тƂ��̊��p�̎d���C��̓I�ȃG�s�\�[�h���@�w���J���Ŋ��p���邠���сC�A���܂育�Ƃ�Z�������邠���сC�B�q�ǂ��Ƃ̊W��a�������сC�C�q�ǂ����m�̊ւ����L���邠���сC�D�����������o�������сC�E�q�ǂ��B���n��o�������сC�F�����ݏo�������т̂V�͂ɕ����čl���Ă��������Ǝv���܂��B�q�ǂ��B�̉����ȏ������������Ă���悤�Ȋw����n��o���ꏕ�ƂȂ�K���ł��B

�@�@2024�N12���@�@�@�^�����@�c�F

-

�����}��

�����}��- ���_�I�ɃN���X�ł̗V�т̎��Ԃ����p���Ă��āA���ʓI���ȁ[�Ɗ����܂����B2025/3/2740��E���w�Z����

- �w�������т̍l�������w�ׂ܂����B2025/2/940��E���w�Z����

- ��̓I�Ȋw�������т��Љ��Ă��邾���łȂ��A�����搶�̂������q�ǂ������ɑ���v����������Ƌl�܂��Ă���f�G�Ȗ{�ł����B2025/2/7�搶�̖{�I

PDF

PDF