- �܂�����

- �P�́@�����s�̏��w�Z�����ɂȂ�Ƃ�

- �����̗p�����Ɣz��

- �����s�̕��y�E����

- ���s�̓��F�ƈႢ

- �����s�Ɠ��{���̈Ⴂ

- Column�@���Ȏ����x�̐[�����A�q�ǂ��̋��犈���̏[����

- �Q�́@�u�������邠��v���猩����ǂ��Ɖۑ�Ɖ�����

- �y�w�Z���邠��z

- ��x���܂Ŏd�������Ă��܂�

- �ی�ґΉ������

- �E�����̐l�ԊW�ɔY��

- �y�n�悠�邠��z

- �ʋΎ��Ԃ�����!?

- �n��s���̌����Ɗւ������ω����Ă���

- �l�X�Ȓc�݂̂̍���E�ւ������ω����Ă���

- �y����邠��z

- �Z�������E���t����Ŋw��

- ���푽�l�ȕ���J�Â���Ă���

- �y���i���邠��z

- �`�I�l�A�a�I�l�c�c������̓��ł��h���}������

- �l�X�ȏ�ʼn���Ƃ������Ē��ԂɂȂ�

- �y�搶����ĂĊ��������邠��z

- �q�ǂ��̐������ԋ߂Ŋ�������

- �s���̒B������l�G����������

- ��M���l����

- �y�搶����Ăċꂵ�����邠��z

- ����Ȏ����E���k�ւ̑Ή��ɔY��

- �������ƂɔY��

- ��x���Z�b�g�������Ȃ�

- �y�l�ԊW���邠��z

- �l�ԊW���~���ɍ\�z�ł��Ȃ�

- �E�������������ߍ���Ȃ��l������

- ���Ȑl�ɓ��ݍ��ނ̂����

- �y���C���邠��z

- �K�C���C�̃��`�x�[�V������ۂ̂����

- ������̐��͑����E��w�̐�������

- Column�@�o������l�������Ă����A�����̌��ݒn

- �R�́@�����s�̃L�����A�v����

- �V������̉߂�����

- �V�l����̉߂�����

- �~�h�����[�_�[����i30��j�̉߂�����

- Column�@�����ł��S�[���ɋ߂Â����߂�

- �S�́@�����s����S���ւ̒�

- �h�b�s���p�Ɋւ���

- ���������v�Ɋւ���

- �E�����̑g�D�Â���Ɋւ���

- �J���L�������Ɋւ���

- ���L���悤�q�ǂ������̖����̂��߂�

- Column�@���ꂩ������҂���u�t�@�V���e�[�V�����v

- ���Ƃ���

- �Q�l����

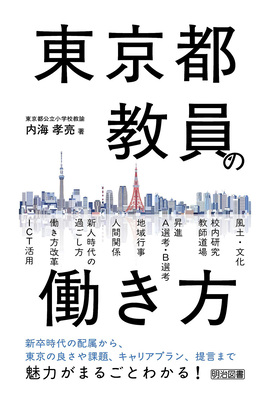

�܂�����

�@���̖{����Ɏ���Ă����������F����B�{��ʂ��ďo����Ă�������A���肪�Ƃ��������܂��B���߂܂��āA�����s�ŏ��w�Z�̋��������Ă���܂����C�F���i�������݂��������j�ł��B�����q�s�łS�N�ԁA������s�łU�N�ԁA���n��łX�N�ԏ��w�Z���������Ă��܂����B

�@����A���M�̂��b�����������A���́w�����s�����̓������x�����s�����ŊF����ɂ܂����`�����������Ƃ�����܂��B����́A�����g�������s�̋��炪�D���ł���A�����s�̋��炪�����ł��O�i�ł���悤�ɔ��͂Ȃ���͂�s���������Ƃ����肢�ł��B

�@����͍��傫�ȓ]�������}���Ă��܂��B�w�Z�c�w���i�݁A�s�o�Z�����͂��߂Ƃ��鋳��ۑ�͑����̈�r��H���Ă��܂��B���͋����Ƃ��ĉ������ׂ����H�@���̖₢����X�������g�ɖ₢�����Ȃ���A������͍����Ă��܂����B

�@�u�������������āA�q�ǂ��������K���ɐ����Ă�����悤�ɁB�N��l���c�����Ɂv�Ƃ����|���V�[�������A����ƌ��������Ă��������B�����s�̋����Ƃ��Đ����鎩���̎g���������Ă��܂��B

�@����͐l�ԂɌ��������Ƃ̂ł��Ȃ������ł��B�A�����J�̃W�����E�f���[�C���A�C�^���A�̃}���A�E�����e�b�\�[�����A�u���W���̃p�E���E�t���C�����A�������鋳��҂͊F�A���⎞�オ�ς���Ă��l�ƎЉ�̍K���̂��߂ɂ͋���͌��������Ƃ��ł��Ȃ��Əq�ׂĂ��܂��B

�@�{�������s����ɂ�����A�����̓����s�̋����̊F����A���������łȂ��A������I���^�i�e�B�u�X�N�[���A�܂��A����W�҂Ȃ�тɁA�����{���̋����̊F����Ƃ��Θb���܂����B�@

�@�Θb�𑱂��钆�ŁA�������m��Ȃ����������s�̋���̑f���炵�����Ĕ����ł����Ǝv���Ă��܂��B���i�͖ڂ̑O�̎d���Ő���t�ł����A���e�������Ȃ���A�����s�ɂ��ĉ��߂Ċw�сA�[���������Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B

�@���̒�����ʂ��ċ��炾���łȂ��A�u�����s�v�Ƃ������_�œǎ҂̊F����ƑΘb�������B�����v���Ă��܂��B

�@�nj㊴���r�m�r�ȂǂŁA���L���Ă�����������K���ł��B�q�ǂ������͖������Ă����܂��B�����s�̋����ʂ��āA�����̊F������ɂ��đΘb���Ă�����������������ł��B

�@���e�������Ȃ���A����Ȋ肢�����߂Ă��܂��B������l�̍l���ł́A���ǂ������͂���܂���B�݂�Ȃŋ������āA�����s�̋�������ǂ����Ă��������ł��B

�@���ȏЉ���܂߂āA�������b�������Ă��������B

�@���w�Z�������u�������������́A���w�U�N���̒S�C�̐搶�Ƃ̏o��ł��I

�@�Y������Ȃ��U�N���̎n�Ǝ��A�T�搶�͐^���ȃX�[�c�ɐg���݁A�h���t�^�[�Y�̂�����Ⓑ��́u���������I�v��̌��C�Ȉ��A�œo�ꂵ�܂����B

�@�����������V�N�Ŏh���I�ŁA�u���w�Z���Ă���ȂɊy�����Ȃ�I�悵���I�l���搶�ɂȂ낤�I�v�ƐS�����߂��u�Ԃł����B

�@��ʌ��^��s���{�����w�Z�U�N�R�g�S�C�̇T�搶�́A�Ƃɂ����q�ǂ��������y���܂��Ă���܂����B

�@�y�j���̕��ی�̍Z�ɓ��ł̂������ځB�搶���Z�ɂ𑖂���A�|���p�����ɊԈ���ĕ����߂��Ă��܂������q�̃G�s�\�[�h�ɑ���B

�@�ċp�F�̂��Ńo�[�x�L���[�A���Ɨ��s�̐�t�����������ł̃A�X���`�b�N�B

�@�y�j���A�ߑO���Ŋw�Z���I�������A���������������āA�݂�ȂŃ��[������H�ׂɍs���A���C���C����オ��܂����B

�@�搶�̌̋��A�����̂Ƃ��ʂ��n�������ɍs�����Ƃ����N���X�C�x���g�B

�@�搶�̎���ɂ͖����p�̗���i�����ǂނ��߂����̕����j������A�����ɔǂ��ƂɗV�тɍs���ȂǁA�y�����v���o����ł��B

�@�T�搶�́u�w�Z���y�����������I�v�Ƃ����v���A���ꂪ�����̐搶�ɂȂ肽���Ƃ����v�������鏉���Փ��ł����B

�@���b�N�i�p���N�j�~���[�W�V�������U�E�u���[�n�[�c�����߂ĕ������Ƃ��̏Ռ���b���̂Ɠ������炢�A���̃G�s�\�[�h�͌������܂���B

�@�����������b�����̐���Ɍq�������I�@���ꂪ�l���̓������߂����R�ł��B

�@�����w�|��w�̊w���ɂȂ�A�w�т܂����B������K���o�����A�s�����w�Z�A���w�Z�Ŏ��ԍu�t�Ƃ��ē����A�����̐�y���A�q�ǂ������ƌ𗬂��A������������炢�܂����B�o������F����Ɋ��ӂ���ƂƂ��ɁA�����Ƃ����n��̑f���炵���������܂����B���̏o��A�q������ɂ��A���̏ꏊ�ʼn��Ԃ��������B���̎v���ŁA���������s�Ő搶�𑱂��Ă��܂��B

�@�ǎ҂̊F����̒��ɂ́A���ꂩ��搶�ɂȂ낤�Ƃ��Ă���w���̕��A���܂��ɓ��X����ƌ��������Ă���搶��������������Ǝv���܂��B�������A����W�̕��łȂ��Ă��A�ǂ�ł����������F���A�Ƃ��ɂ��Ȃ����A�Ƃ��ɖ₢�݁A�܂����������C�������y�ɂȂ��Ă���邫�������ɂȂ����ȂɊ��������Ƃ͂���܂���B��l�ł������̕��Ɠ����s�̋���ɂ��čl���Ă��������ł��B

�@�@�@�^���C�@�F��

-

�����}��

�����}��- �����s�Ȃ�ł͂̂��ƁA���̎����̂ɂ��A���ʂ��Ă��邱�ƁB�l�X�Ȓ��ŁA���͒m��Ȃ������I�Ƃ���������ɂ����y���Ă���܂����B���N�x���瓌���s�œ������ƂɂȂ����F�B�ɂ��v���[���g���܂��I2025/2/16�搶�̖{�I

PDF

PDF