- はじめに

- 本書の使い方

- 第1章 授業DXのポイント

- 1 端末・アプリのポイント

- 2 対話的な学び・学び合いのポイント

- 3 DXによる支援とDXの落とし穴

- 第2章 授業DXの実践例

- 1年

- 3つのかずのもんだいをつくろう

- 【3つのかずのけいさん】

- けいさんのしかたをことばでせつめいしよう

- 【ひきざん(2)】

- どれがいちばんひろいかな

- 【どちらがひろい】

- なん本になるのかな

- 【おおきいかず】

- かくれたかずはいくつかな

- 【おおきいかず】

- いろいろなお金の出しかたでかいものをしよう

- 【おおきいかず】

- かずさがしをしよう

- 【おおきいかず】

- もういいかい,まあだだよゲームをしよう

- 【かたちづくり(2)】

- 2年

- 100をこえる数を数えてみよう

- 【1000までの数】

- どうぶつをかこんだ形をくらべよう

- 【三角形と四角形】

- どうぶつたちを直線でかこもう

- 【三角形と四角形】

- すきまなくならべて,きれいなもようをつくろう

- 【三角形と四角形】

- みのまわりのかけ算をさがそう

- 【かけ算(1)】

- はこをつくろう

- 【はこの形】

- 3年

- 町たんけんのけいかくを立てよう

- 【時こくと時間】

- あまり2をどうすればいいのかな

- 【あまりのあるわり算】

- あつめたテープは,何mといえばいいのかな

- 【分数】

- かごから同じきょりにならぶとどんな形になるのかな

- 【円と球】

- 「長さ」と「かさ」しか小数はないの?

- 【小数】

- こたえが1.0をこえるたし算を考えよう

- 【小数】

- どうして発表していることがちがうのかな

- 【表とグラフ】

- 三角形をしきつめてもようをつくろう

- 【三角形】

- 4年

- グラフから正しい情報を読みとろう

- 【折れ線グラフ】

- 台形と平行四辺形をさがそう

- 【垂直・平行と四角形】

- 「およそ8000」をつくろう

- 【がい数】

- 「だいたい500」ってどんな数?

- 【がい数】

- いろんな求め方で●の数を求めよう

- 【式と計算のきまり】

- L字がたの図形の面積の求め方を考えよう

- 【面積】

- 図や表にかいて調べよう

- 【変わり方調べ】

- 自分で調べて表に整理しよう

- 【整理のしかた】

- 5年

- パズルのなくなったピースと同じ形を見つけよう

- 【合同な図形】

- 「こんでいる」ってどんなこと?

- 【単位量あたりの大きさ】

- こんでいる部屋を比べる方法を考えよう

- 【単位量あたりの大きさ】

- ダチョウとカンガルーの速さの比べ方を考えよう

- 【速さ】

- 四角形の4つの角の和が360°になるか調べよう

- 【三角形と四角形の角】

- 平行四辺形の面積の求め方を考えよう

- 【三角形と四角形の面積】

- いろんな図形の面積を求めよう

- 【三角形と四角形の面積】

- グラフを選んで説明しよう

- 【帯グラフと円グラフ】

- 正しい三角柱のてん開図はどれかな

- 【角柱と円柱】

- 6年

- 面積を工夫して求めよう

- 【円の面積】

- 形を見立てて面積や体積を求めよう

- 【およその面積や体積】

- いろんな場所のおよその面積を求めよう

- 【およその面積や体積】

- 場面に合う表を選ぼう

- 【比例と反比例】

- 本当に300枚あるか調べよう

- 【比例と反比例】

- 反比例している? していない?

- 【比例と反比例】

- 1組と2組の記録を比べる方法を考えよう

- 【資料の調べ方】

- 順序よく整理して,ちらばりのようすを比べよう

- 【資料の調べ方】

- 落ちや重なりがないように組み合わせを整理しよう

- 【並べ方と組み合わせ方】

- 全部で何試合あるのかな

- 【並べ方と組み合わせ方】

はじめに

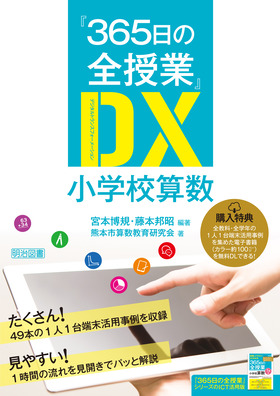

『365日の全授業 小学校算数』は,出版から約3年経った今でも全国の学校現場で広く活用されており,本当にうれしいのと同時に,執筆者一同大変ありがたく思っています。

学校現場で広く活用されている理由の1つは,板書を中心としてひと目で1時間の流れがわかるように工夫されているからでしょう。また,より細かく見れば,板書は文字を白チョークで表す,貼付物は白地にするなど,実際の教室の黒板に近いリアリティを追究していますし,予想される子どもの反応なども,できる限り細やかに吹き出し等で位置づけ,実際の授業がよりイメージしやすいように仕上げているからだと思います。

ただ,実をいうと『365日の全授業 小学校算数』の執筆に際して悩んだ点がありました。それは,電子黒板やタブレット端末等のICTの活用について,どの程度触れるかということでした。事実,原稿執筆当時(2018〜2019年ごろ),熊本市ではすでに全教室に電子黒板が配備され,タブレット端末も全小学校の子ども3人に1人の割合で配備されていました。ですから,執筆者が授業実践を綴るうえでは,板書はもちろん重要であるものの,その板書の横には常にセットとして電子黒板があり,授業を行ううえでその電子黒板の存在を無視するわけにはいかなかったのです。また,子どもたちの机上には教科書,ノートとともにタブレット端末が置かれ,その活用頻度も高まってきたころでした。

ですから,今回の『365日の全授業』DXの刊行に際し,そのような伏線を一挙に回収するような思いで原稿を書かせていただきました。この3年間の授業実践を振り返り,電子黒板やタブレット端末等のICT機器が有効に活用できた事例を洗い出し,まとめることができたのです。

今回の執筆も,これまでの私の編著書に幾多の実践を提供し,ともに研鑽に励んできた熊本市算数教育研究会の研究仲間が中心になってくれました。そして3年前の『365日の全授業 小学校算数』の際には,まだ執筆の経験ができなかった20代,30代の若手の教師が10人加わり,自分の実践を魅力的に表現してくれました。ICT機器を有効活用しながらも,「主体的・対話的で深い学び」のある算数授業の具現化を試みてくれたのです。

『365日の全授業 小学校算数』同様,本書が全国の多くの先生方の明日からの算数授業に少しでもお役に立てるならば,執筆者一同こんなにうれしいことはありません。

最後になりましたが,本書を書く機会を与えていただき,また編集にご尽力賜りました矢口郁雄氏はじめ明治図書出版教育書編集部の皆様に,心より感謝申し上げます。

2022年6月 /宮本 博規

PDF

PDF

その方が、児童が書く作業よりも思考したり、話し合ったりする活動を多くできると思っています。