合唱というと、小学校や中学校で必ず取り組む活動の1つだと思うが、みなさん、パート分けはどのように行っているだろうか。

じゃんけん? あるいは座席の順?…、人数がバランスよくなればOK、という感じかもしれないが、いえいえ、本来はそんな単純なものではないのだ。

そこで本日は「声」に関するあれこれをご紹介。

■成長すると声域が広くなる?

子どもの頃の声は、一般的に大人よりも高く、成長とともに低音の音域が広がっていく。

小学校の音楽の教科書を見てみると、たしかに低学年ほど音域もせまく、地声でも出るような歌いやすい音域の曲が多い。小学校3年生の教科書では、初めて2つに分かれたメロディーの楽譜が出てき、音域もぐんと広がっている。徐々に、地声ではなく響かせた発声(頭声)での歌い方も指導される。

身体的にも低音域が広がる上、歌唱法で高音域も豊かになり、成長とともに歌える音域が広がるのだ。

■変声期、いったいどのくらい声が低くなるの?

小学校段階で変声期をむかえる子どもが増えてきたことを反映して、今回の学習指導要領改訂でも変声期に関する指導が明記された。

変声期とは、男子の声が低くなる、というのは分かるが、女性にはなかなか実感が伴わないもの。変声期に伴ってどのくらい変化するのか見てみよう。

<鍵盤図で見ると…>

<「ドレミ」で見ると…>

ドレミファソラシドレミファソラシドレミファソラシドレミファソラシ

*真ん中のド(一点ハ)がド

| 小学校4年生 | ド〜ミ |

|---|---|

| 小学校6年生 | ラ〜シ |

| 中学校1年生 | ソ〜ファ |

| 中学校3年生 | シ〜ミ |

こうして見てみると、なるほど随分と広い音域で変化していくことが分かるだろう。

■なぜ「大地讃頌」はかっこいい?

さて、男子が変声期を過ぎると、いよいよ混声合唱ができるようになる訳だが、中学校でやる混声合唱で定番の曲といえば「大地讃頌」。合唱好きな子なら1度は歌いたい!という曲だが、なぜ人気の曲なのだろうか。

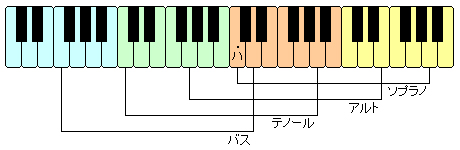

まずは、混声四部合唱の四つのパートの声域(ソプラノ・アルト・テノール・バス)を見てみよう。

<鍵盤図で見ると…>

<「ドレミ」で見ると…>

ドレミファソラシドレミファソラシドレミファソラシドレミファソラシ

*真ん中のド(一点ハ)がド

| ソプラノ | ド〜ラ |

|---|---|

| アルト | ソ〜ミ |

| テノール | ド〜ラ |

| バス | ファ〜レ |

これと照らし合わせて「大地讃頌」の楽譜を見てみた。すると下はシから上はソまでが出てきている(バスでは、オクターブ下げて歌うことも可能な箇所としてファも出てくる)。混声四部の音域を上から下までほぼ網羅している! もちろん、メロディーや歌詞の内容とあいまっての人気曲なのだが、低音から高音までの豊かな響きと幅広い厚みで、合唱の醍醐味が味わえる曲なのだ。

■女声が出せる男性もいます!

これまでの話だと、単純に女声は高音、男声は低音、と思ってしまうだろうが、男声にも女声に負けない高い声域を出せる人がいるので、最後に簡単にご紹介。

- <ボーイソプラノ>

- 変声期を迎える前でソプラノの音域を歌う男子。ウィーン少年合唱団の「天使の歌声」で有名。

- <カウンターテナー>

- 女声のアルトやメゾソプラノ(からソプラノ)の音域を歌う。「もののけ姫」のテーマ曲を歌った米良美一により、カウンターテナーの存在を知った人も多いのでは。

- <ソプラニスタ>

- カウンターテナーよりも更に高く、女性のソプラノと同じ声域を出せるが、めったにいない。日本では「たけしの誰でもピカソ」などに出て注目された岡本知高をご存知の人もいるだろう。

他に、中世ヨーロッパで普及した「カストラート」という男性歌手もいるが、彼らは去勢により人為的に変声させずに高音域を出していた。現在では人道的な理由で禁止となり消滅に至っている。

「カストラート」はそんな映画がありましたね。中国の纏足みたいです。