- 1人1台端末の授業づくり

- 授業全般

今回は3年生国語「わたしたちの学校じまん」(光村図書)の取り組みを紹介します。この単元では、伝えたいことを理由をあげて話すということがねらいとなっています。

1 学習計画を自分たちで立てよう

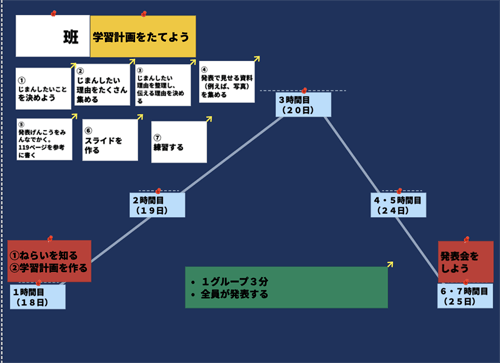

子どもたちに、単元の活動内容やねらいを話した後、次のシートを送信しました。

この単元では、

- 1時間目に本単元のねらいを知る、学習計画をつくる

- 6・7時間目に発表会をする

ということは決まっています。

それ以外の、

2~5時間目に何をするのかはグループで話し合って子どもたち自身で決定

していくようにしました。左上には1~7の順番でどんなことをしたらよいのかということが書かれています。また、この白いカードは自由に動かすことができます。

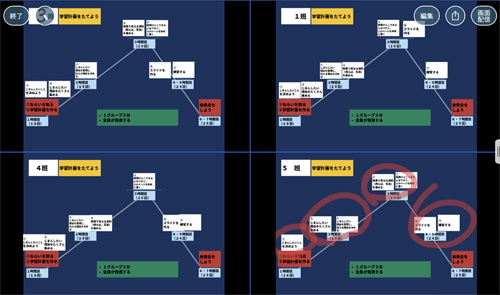

子どもたちはグループで話し合い、次のように学習計画を作成していました。子どもたちには基本的には予定を変えないように取り組んでいくように話をしました。

作成したグループは早速取り組み始めていました。このときの子どもたちの熱量はこれまでのように教師が決めているときよりもはるかに高いものでした。

また、単元を進めていく中で、困ったことがあれば、教科書をみて、考えていくというようにしました。教科書を参考書・資料集のように使っていくようにしました。

また、それぞれの段階を取り組み終えたときには表現物を提出するようにしていました。もちろん、グループごとに提出するタイミングは異なります。

2 子どもが活動しているとき私は何をしているのか

子どもたちがそれぞれ取り組んでいるとき、私は席に座っているわけではありません。歩き回り、子どもたちの様子にアドバイスをしていきます。そのアドバイスの声も全体に聞こえるような声の大きさ、そのグループだけに聞こえる小さな声の大きさを使い分けています。これまでの授業は、黒板前から子どもたちに指示をしたり、説明したりしていたことでしょう。もちろんそういったことはこれからも行っていきますが、

これまで以上に子どもたち側から話をする

ということが増えます。

全体に聞こえるような声のときは他にも知っておいてほしいこと、小さな声の大きさのときはそのグループが発見したことなどを「良いね」というときなど、といったように使い分けるようにしています。

歩き回って、子どもたちの様子にアドバイスをしているときに、これは全体で話をしておいたほうがいいなと思うことがあります。そんなときは、

「みんな、ごめんね。ちょっと注目して!」

ということを私はよく言います。「ごめんね」を子どもたちに言うのはどうなのかと思われるかもしれませんが、私は本音で言っています。

なぜなら、子どもの活動を教師の都合により止めてしまうからです。

子どもたちの活動をよりよくしていくための内容であっても、教師の都合という思いが強いのです。だから、ごめんねという言葉が自然と出てくるのでしょう。

タブレット端末導入前に比べると、教室をぐるぐる歩き回る量は数倍増えています。でも痩せないのは七不思議です…。また、

子ども自身も教室をぐるぐる歩き回ったり、話したりする量は数倍増えています。

3 発表原稿

発表原稿を子どもたちはタイピングで作成していっていました。私の方からタイピングをしなさいと言ったわけではありません。子どもたちが選択をしたというわけです。子どもたちは、

- 修正がしやすい

- 協働で取り組みやすい

- 書くよりもタイピングの方が時間がかからない

という良さを実感しているのでしょう。ちなみに樋口学級の子どもたちは3年生でありながら、1分間で60文字近くをタイピングすることができる力があります。ここまでタイピングができるようになると、字で書くよりも断然早いのです。

単元を進めていく中で「文章量が少ない」ということに気づきました。

そこで、全体で3分ということを確認しました。すると、子どもたちの間で「3分って、どれくらいの量をかけばいいのか」ということが話題になりました。直前に説明文「ありの行列」を学習しています。学年当初から説明文は、見開き1ページを約1分間で音読をするということを行っていきました。このことを思い出し、「ありの行列ぐらいの文章量が必要ではないか」という声があがってきました。正直、このようなことを言うとは想定していませんでした。まさに、既習を使う子どもたちがいました。それを聞いた私は「その発想、すごいな~」と感心していたことを子どもたちに話しました。

4 発表

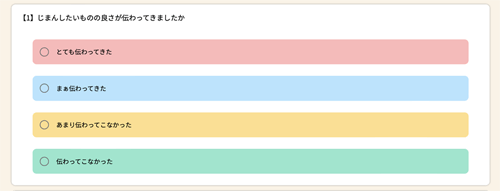

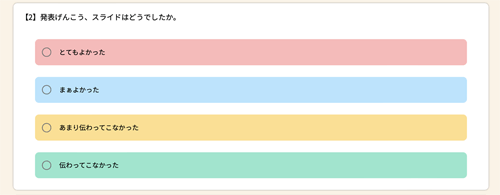

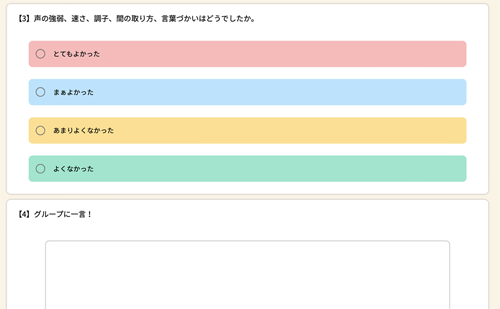

実際に発表をした後は、グループごとにアンケートを実施しました。

このアンケートは単元最初に子どもたちに示しました。最初に示しておくことで子どもたちも評価の基準がわかります。