- 学級リーダー

- 学級経営

8月も中旬に入り、お盆ころになるとちょっと一息つけますね。私も、夏休みの前半は研修に出張、会議に学力向上の補講など休む間もなく、気が付いたら夏休みが半分終わっていた、というのが毎年の恒例になっています。

しかし、この時期にがんばって参加した研修の中には、2学期からすぐに使え、学級経営の建て直しや引き締めに使える秀逸な内容のものも多く、重宝することがあります。

この連載もその一助となればと思い、今回の内容を執筆しています。

人間関係や集団把握に最適の新システム

さて、今回読むのが始めての方は、ぜひ本連載の1回目、2回目をさかのぼってお読みください。新たなリーダー選びの方法が、クラスの集団を劇的に変えていくという内容ですが、今回はその理論編になります。

学校現場で人間関係や集団の様子を把握するのによく用いられるのが、Q-Uテストや、ソシオメトリックテストではないでしょうか?

しかし、本連載で紹介している「多段階信託変更リーダー選出システム」は、個人の考えや、集団としての人間関係が、それらのテストに負けるとも劣らない正確さで計ることができます。

それでは実際の集計表を見ながら、子どもたちの人間関係をひも解いてみましょう。

リーダーのタイプ別で見る!クラスの人間関係

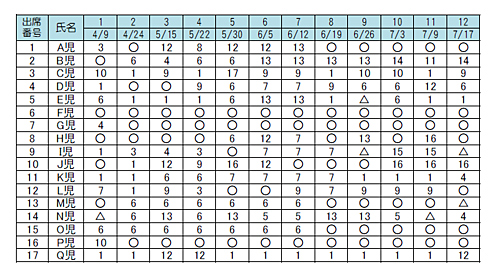

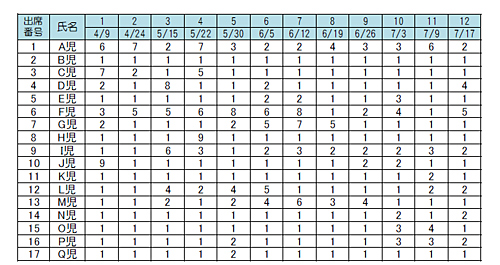

次の表1と表2は、小学校3年生のクラスで実際に使った集計表です。

表1は、子どもたちが誰に託したか(自分以外=出席番号、自分=○、白票=△)の一覧、表2は、その集計(何票獲得したか)になります。

表1 子どもたちの信託先一覧

表1 子どもたちの信託先一覧 表2 票数の動向

表2 票数の動向【タイプ①】リーダーという役に育てられたF児

表1を見ると、その子がどんな判断で誰を信託したかが一目瞭然となります。特に○印が並ぶ子は自分がリーダーになりたい子です。

分かりやすいのはF児で、最初からずっと全て自分を選んでいます。結果、3回リーダーになることができています。自分に自信があり、周りの子もその子に信頼を寄せている、これまでも委員長などのリーダーになってきたタイプです。表2を見るとその裏づけがあり、コンスタントに票を集めています。

どちらかというと、明るくひょうきんな人気者で、そのキャラクターで選ばれたようなタイプの子なので、リーダーシップという点では、ちょっと物足りなさがありました。しかし、1度リーダーになり、そのあと選ばれなかった時はくやしかったようで、ちょっと周りを見たり、考えたりする視野の広さが出て来ました。

2度目にリーダーになった時は、前回の連載で紹介しましたが、花の植え替えにおいて見事な指示を出しました。3回目に選ばれた時は、社会見学に行くバスの座席もこのリーダーに任せて作らせました。この時は、自分の座席は一番後回しにし、バスに酔いやすい子を一番に配慮した席決めをしていました。それを見ていた周りの子の信頼をさらに集めたことは言うまでもありません。

リーダーとしての振る舞いや言動は個人が決めるのでなく、リーダーという役が教えてくれているように思えます。

【タイプ②】隠れたリーダーからスポットをあびたA児

次に表2を見ると、F児と並んで票を集めている子がA児です。この子はこれまでに2度リーダーになっています。でも、自分から進んで自分に丸をつけたのは12回中6回で、半分です。これまでの仕組みの様に、立候補で委員長などのリーダーを決める場合は、このような子がリーダーとして力を発揮する場が少なかったのですが、立候補がないというこの仕組みの場合、このような子にもスポットライトが当たり、力を発揮することができます。

このような子は、目立たないけれどしっかりしており、みんなに優しいタイプの子で、常に男女問わず信頼されています。

【タイプ③】「上位5人の発表」で自信をつけたL児、M児

次に、最初は自信がなかった子が、あることがきっかけで自信をもち、リーダーになったというパターンを紹介します。

このシステムでは、1週間毎木曜に選出・信託タイムを設け、リーダーを選びます。集計の結果を発表する時、上位5人の名前と票数を同時に知らせます。すると、1番のリーダーには、なれなかったけれど2番手、3番手で名前が出た子は、まあまあ自分は信託されているなと感じ、ちょっと自信をもつことができます。その結果、次の週は自分の名前を書いたらもしかしたらリーダーになれるかも?と思い、その通りリーダーになった子がL児、M児です。

【タイプ④】積み上げの結実で選ばれたJ児

リーダーを決めるキャスティングボードをもっているのは、票数の多い子です。第1回目を見るとそれが如実に現れています。

この時のリーダーは、9票集めたJ児ですが、その内訳は9票のうちの7票がC児のものです。そのC児も7票のうち6票はA児のものです。

ここで言えるのは、1人1票もっていて平等ではありますが、A児の例で分かるように、自分の票も含め6票集まる子の1票は、重さがあるということです。それだけの信託がある子が選ぶ子は、他の子どもたちが気が付いていないその子の才能を見抜いているということです。

これは、従来の決め方では、才能や力はあるのに絶対にリーダになれなかった子がリーダーになれるチャンスをもっているということです。

【タイプ⑤】一途な子ども、試行錯誤する子ども

この他にも、自分の思いを託す子を一途に1人に決めているM児やO児。一方、何人かの託したい子がいて、その子がリーダーになってみると「あれ? ちがうな~」とか、「思ったほどリーダーとしてはダメやったな」と感じてか、信託者を変えていくタイプの子。

1週間に一度選びなおせるからこそ、いろんな試行錯誤ができるというメリットが生まれるのです。厳密に言うと、このリーダー選びのシステムは、毎日更新、変更可能で、これ専用の集計ソフトで瞬時に集計されるものになっています。その考え方は「アースリーダーズクラブ」をぜひ、活用ください。

「チャンス」と「緊張感」が集団をまとめていく

大事なのは、リーダーを固定化しないこと。誰にでもチャンスはある一方で、リーダーという立場を利用しようとするとリーダーからおろされる可能性もある、という緊張感です。リーダーになったことのない子は、一度はリーダーになってみたいと思い、どうしたらリーダーになれるかを考え、一度リーダーになった子は、もう一度リーダーになるためにはどうしたらいいかを考え、今リーダーの子は、このままリーダーであり続けるためにはどうすればいいのかを考える。みんなが上を向いて考えることができる集団が、集団としてまとまらないわけがありません。

リーダーになりたいのになれない不満、どう解消する?

こうしていくと、ある子どもたちが不満をもってきます。それは、「いっつも自分の名前を書いているのになかなかリーダーになれない」という層の子どもたちです。具体的には、表のG児、O児、P児です。次回、これらの子たちが劇的に変わっていく魔法の言葉がけを紹介しましょう。乞うご期待!