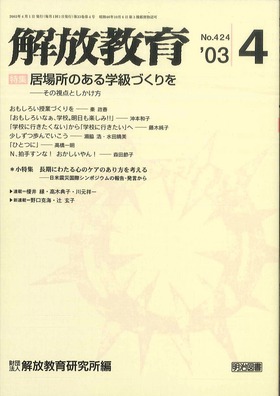

- 特集 居場所のある学級づくりを◇その視点としかけ方

- おもしろい授業づくりを―学級づくりの基点

- /

- 「おもしろいなあ、学校。明日も楽しみ!!」―子どもたちとつくる、安心できる「教室」

- /

- 「学校に行きたくない」から「学校に行きたい」へ

- /

- 少しずつ歩んでいこう―みんなとのつながりの中で

- /・

- 「ひとつに」―三五名をつなぐ学級集団づくり

- /

- N、拍手すンな! おかしいやん!―自分と仲間の生き方を見つめて

- /

- 小特集 長期にわたる心のケアのあり方を考える―日米震災国際シンポジウムの報告・発言から

- シンポジウムの趣旨

- 震災遺児と共に生きる―レインボハウス八年の歩み

- /

- 被災児の心のケアと生活支援―教育復興担当教員として

- /

- 三宅島噴火災害の現状と学校―子どもたちをとりまく問題を中心に

- /

- 新たな防災教育を創る―高校環境防災科の挑戦

- /

- 教育復興討議資料・「教育復興担当教員」の継続配置を―極めて厳しいなか、新たな防災教育の創造をめざして

- /

- 【資料】教育復興担当教員の継続を求める意見書

- エピグラフ

- 平和に生きること自体に意味がある

- 〜加藤尚武著『戦争倫理学』(ちくま新書、二〇〇三年)二〇五〜二〇六頁〜

- 座標

- 国際人権確立への射程

- 〜反差別国際運動(IMADR)第六回総会から〜

- 図書紹介

- 『私たちがめざす集団づくり』(松原市立布忍小学校教師集団著)

- /

- 〜一人ひとりの奮闘が、学校ぐるみのがんばりが伝わってくる〜

- 共生のトポス (第13回)

- お母さんを消さないで

- /

- 「鏡」としての韓国識字運動

- /

- のぐっつぁんのモノローグ (第1回)

- 教育改革のものさし

- /

- 「自己発見工房」―細うで奮せん記 (第16回)

- /

- たたきこまれて候 追想・中村拡三先生 (第1回)

- 文章論抄

- /

- 遊びながら「障害」を考える

- /

- 創作 人権教育教材シリーズ「人権のポエム・暮らしのメロディ」 (第8回)

- 小学校中学年・さべつ

- /

- 〜どじょうすくい〜

- 【資料】新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について(中間報告)下

- /

- 編集後記

- /

-

明治図書

明治図書

PDF

PDF