- まえがき

- 第一章 教師の仕事術一〇の原理

- 1 長期展望の原理

- 2 時間限定の原理

- 3 短期拙速の原理

- 4 隙間利用の原理

- 5 備忘徹底の原理

- 6 諸事記録の原理

- 7 時間蘇生の原理

- 8 読書尚友の原理

- 9 物見遊山の原理

- 10 日々発信の原理

- 第二章 教師の仕事術一〇〇の原則

- 手帳術──仕事術ネットワークのハブを持つ

- 1 手帳は「年版」を使う

- 2 月予定を一望する

- 3 予定の質で色分けする

- 4 その週にやるべき予定を書く

- 5 終わった仕事には「済」印を押す

- 6 手帳のフォーマットを利用する

- 7 仕事は「流れ」で記録する

- 8 仕事が終了した日付を記入する

- 9 一つの仕事をできるだけ細分化して把握する

- 10 その日のエピソードを記録する

- 時間術──すべての時間を充実のベクトルに向ける

- 1 「勤務時間」の原則をしっかりと意識する

- 2 時間の限界性を意識する

- 3 全力投球せずに余裕をもつ

- 4 力量形成と力量発揮の構造を知る

- 5 大事を招かないための欠勤を怖れない

- 6 空き時間ができたら何かをする癖をつける

- 7 すきま時間を利用する

- 8 常に一週間後を細分化して意識する

- 9 一人になれる静かな場所を確保する

- 10 勤務時間外は自分にとって生産的なことに使う

- 構想術──飽くなき追究の過程に身を置く

- 1 年間行事予定で次年度をゆる〜くイメージする

- 2 年間行事予定が動いた理由を把握する

- 3 「短期的な善」よりも「長期的な善」を優先する

- 4 職員室の一人ひとりの先生方の情報を集める

- 5 職員室だけでなく保護者にも目を向ける

- 6 自分自身の教師としての傾向を把握する

- 7 提案を控える勇気をもつ

- 8 「やめること」も提案である

- 9 他人の得意技を利用する

- 10 「もっと高いところはないか」と常に考える

- 発想術──何より「世界観を広げる」ことを優先する

- 1 「HOW」から「WHY」へと転換する

- 2 「WHY」だけが潜在を顕在化させる問いである

- 3 強引にでも「なぜ」と問うてみる

- 4 仕事には「前向きの仕事」と「後ろ向きの仕事」がある

- 5 「邪悪肯定論」の補助線を引く

- 6 「邪悪肯定論」が「思考の枠組み」を広げる

- 7 「善良否定論」の補助線を引く

- 8 「後ろ向きの仕事」を「前向きの仕事」に変える

- 9 「明後日の思想」で考える

- 10 「もっと遠くへ、もっと遠くへ」と考える

- 遂行術──常に戦略的に自分のペースで進めていく

- 1 「見えていること」が細かな仕事を確実に遂行させる

- 2 現在の自分の遂行状況を確実に把握する

- 3 週のはじめに頑張る

- 4 遂行の要は「相互作用」であると心得る

- 5 チューニングを合わせる

- 6 ブリーフィング・マネジメントを心がける

- 7 自分にできないことができる人と仲間になる

- 8 甘え・甘えられる人間関係をたくさんつくる

- 9 人を集めてやる仕事については事前に予告しておく

- 10 一人でできることは一人でどんどん進める

- 読書術──「読書」とは現象ではなく機能である

- 1 五冊の本を同時進行で読む

- 2 できるだけジャンルの異なる本を読む

- 3 五冊を同時に読むからこそ得られる閃きがある

- 4 四色ボールペンを効果的に使う

- 5 読書中の「違和感」を大切にする

- 6 「定義」「定理」「原理」「原則」を集める

- 7 ある事象の特徴や特性が整理された記述は必ずメモする

- 8 規範を崩した表現を集める

- 9 問いを生み出す

- 10 人生の同伴者をもつ

- 執筆術──書くことが思考を活性化する鍵となる

- 1 読書から得た閃きを溜めておく

- 2 毎日のエピソードを集めておく

- 3 引用可能性文書フォルダをもつ

- 4 論理展開テンプレートで訓練する

- 5 「読み手」を想定する

- 6 最初の一文を思いつけば原稿は書ける

- 7 冒頭に具体例をもってくる

- 8 SNSで評価を取る

- 9 書籍化の可能性を念頭に置く

- 10 五冊の本を同時に書く

- 提案術──思考の触媒となって「問い」を成立させる

- 1 他人が既に言っていることは提案ではない

- 2 純粋なオリジナリティなどない

- 3 自分の中にないものは提案できない

- 4 対談・座談会で自分の運動を見せる

- 5 提案を伝えるのでなく聞き手に某かを起こす

- 6 できるだけアナログに近づける

- 7 その場で思いついたことこそが臨場感を生む

- 8 六割主義で準備する

- 9 最後まで終える必要はまったくない

- 10 提案とは問いを投げかけることである

- 休養術──静的なこと、ネガティヴなことがバランスをつくる

- 1 良い仕事の裏には良いリフレッシュがある

- 2 睡眠時間は絶対に削らない

- 3 欠勤する基準を決める

- 4 家族のトラブルには遠慮なく欠勤する

- 5 仕事のない放課後は時間休を取る

- 6 だれにも邪魔されない一人の時間を確保する

- 7 予定のない日、約束のない日を意図的につくる

- 8 偶然を楽しむ

- 9 かつての自分を強く惹き付けたものに触れる

- 10 定期的に躰をメンテナンスする

- 交友術──人間関係を広げ深める意識をもつ

- 1 同僚は決して責めない

- 2 管理職の配慮のなさには敢然とモノを言う

- 3 年長者はフォローまで仕事と考える

- 4 男性は能力を褒め、女性は成長を褒める

- 5 酒席は二人で呑むことこそが機能する

- 6 一生かかわるつもりで付き合う

- 7 公務外の人間関係は選択する

- 8 研究仲間を意図的に育てる

- 9 同業者以外の友人をもつ

- 10 人間関係を意識的に広げる

- あとがき

まえがき

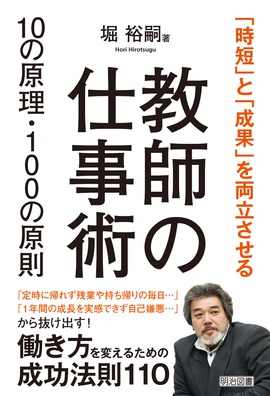

こんにちは。堀裕嗣(ほり・ひろつぐ)と申します。

仕事術の本を上梓するのは二〇〇五年に続いて二冊目です。前著は三十代後半の執筆でしたが、本書は五十代前半での執筆です。もしも前著をお持ちの方がいらっしゃいましたら、僕がどれだけ成長したかと読み比べてみるのもおもしろいかもしれません。ちなみに本書の執筆に先だって、僕自身が前著を読み返してみましたが、その未熟さに赤面しきりでした。人は十五年近くも経てばずいぶんと成長するものだなあ……と、自分自身を題材にして深く学ぶ結果と相成りました。まあ、本人としては喜ばしいことです。これが退化していたのでは大変なことですから(笑)。

さて、「働き方改革」なるものが学校教育の世界にも確実に脚を伸ばしつつあります。残業を減らすべきではないか、土日の部活動をせめてどちらか一日にしてはどうか、学級事務の専門職を職員室に置いてはどうか、勤務時間外の電話を留守電にしてはどうかと、いろいろな案が浮上しています。教員の実質的な労働時間が他国と比べてどうとか民間と比べてどうとか、教員の病欠割合がどうとか教員に余裕がないからいじめや不登校が増えるのだとか、さまざまな背景や悪影響も論じられています。この風潮には多くの教員が賛同しているようで、SNSを眺めていると、やたらと残業を強いられているとか、持ちたくない部活を持たされているとか、教材研究の時間が確保できないとか、そうした教員の不満で溢れています。僕もまれに教員の多忙感や大変さに対する問題意識を投稿しますが、その投稿には百も二百も三百も「いいね!」がつきます。ああ、先生方は本当に多忙感に苛まれているのだなあ……と実感します。

でも、昨今の「働き方改革」の風潮には、長く教員を続けてきた者として違和感がないわけではありません。一つは現象的な、表層的な違和感、いま一つは構造的な、深層的な違和感です。

第一の表層的な違和感とは、残業ってほんとにそんなに多いんだろうかとか、土日のどちらかを休みにするとしたら大会運営はどうなるんだろうとか、学級事務って人を雇うほどに僕らの勤務時間を圧迫してるかなあとか、もしもそうした専門職が配属されたとして僕らの負担はそれほど軽減されないんじゃないかなあとか、そうした本当に現象的なことに対するものです。

本書を読んでいただければわかりますが、僕はほとんど勤務時間の終了とともに退勤する毎日を送っていますが、それでも緊急に連絡を取る可能性があると思われる保護者やPTAの役員を引き受けていただいている保護者には携帯番号を教えていますし、仕事の関係でどうしても懇談が六時とか七時になると言われれば対応もします。それでもそれほど頻繁に携帯電話が鳴ることもありませんし、時間外の要望も毎回一件あるかないかです。長く教員をやってきた身としては、勤務時間外に電話を通じなくするのはなあ……と、ちょっと申し訳なく思ってしまいます。

また、確かに一時期、職員室にものすごく多くの休職者が出た時期がありましたが、ここ数年、僕は同僚に深刻な休職者を見ていません。もちろん学校にもよるでしょうし、環境にもよるのでしょうが、この問題は山を越えたのではないかという匂いがするのです。保護者クレームも二〇〇〇年代半ばと比べればずいぶんと減ってきているようにも感じます。たとえクレームが来たとしても、どこまでも引かない保護者というのはあまり見なくなりました。それだけ教員にも耐性がついてきて、職員室にもさまざまなことを一人に任せず負担を分かち合う風潮も根付いてきているのではないか、そう感じるのです。

むしろよく耳にするのは、生徒の自殺やリストカット、不登校傾向、指導死など、勤務時間外だろうと何だろうと対応しなければならない事案ばかりのような気もします。まあ、まだまだデータで証明できる段階ではないので、ほんとうのところはなんとも言えないのですけれど……。

第二の深層的な違和感とは、どうも「働き方改革」なるものの前提にある労働観が、労働を「質」ではなく「時間」でのみ測っているように思えてならないことに起因します。果たして教師の仕事とは、だれもが一律にほぼ同じ質の仕事をすることができるというタイプの仕事なのでしょうか。工場のラインや簡単なサービス業のように、一定の技術さえ身につければだれがやっても同程度の成果が上げられるという仕事なのでしょうか。教師の労働を「質」ではなく「時間」で測るということは、実はだれもが他のだれかと入れ替えることのできる、そういう労働力であることを意味しているのです。

例えばここに、「授業がわかりやすい」という評判の教師がいるとします。一方で「授業がわかりにくく成果も上がらない」という教師がいたとします。果たして後者の教師は事務仕事や部活動などの負担を軽減してあげることで前者のような教師に変貌するということを期待できるのでしょうか。

例えばここに、毎年部活動で県大会ベスト4以上の成績を残している部活動顧問がいるとします。一方で毎年一回戦負けという部活動顧問がいるとします。両者の違いは練習量の違い、つまり平日も休日も家族を犠牲にして休みなく練習しているか否かという違いだけなのでしょうか。

仕事を「質」でなく「時間」で測って一律に労働時間を短縮することにしたとしたら、現在質の高い仕事をしている人と現在質の低い仕事をしている人との差がもっと開くのではないか。僕はそんな風にも感じています。だって質の高い仕事をする人ほど、時間を効率的に使う術を知っているはずですから。知っているだけでなく実践しているはずですから。その質の違いを、時間を効率的に使えない人たちは実は残業で穴埋めしているのが実態なのではないか。僕はそんな風にさえ感じるのです。時間が短縮化され、一律化されれば、おそらく教員評価制度(つまり人事考課ですね)も、これまで以上に固定化されてしまうに違いありません。

大袈裟に言えば、実践研究をしたい、教材開発をしたい、行事が大好き、部活動大好きといった寝食を忘れて教師の仕事の励むことを人生の悦びとしている教師たちの意欲は、行き場を失ってしまうのではないか。そしてそれはおそらく、そうした教師たちの意欲をも削いでしまう、少なくともそういうベクトルに向かってしまう、そうしたことも懸念されます。それは果たして、学校教育にとってプラスに働くのでしょうか。

もう少し「時間」と「質」とをミックスした複雑な基準で、多角的に「働き方改革」を論じた方が良いのではないでしょうか。少なくとも教師個々にどちらで評価されたいか、どちらで生きていきたいかという選択の余地くらいは残してくれても良いのではないか。そう感じるのです。

仕事を「質」ではなく「時間」で測るということの裏には、労働時間を売ることによって対価として給料をもらうという労働観があります。労働は苦役であり、人生本来の活き活きとした生き方ができるのは労働時間外であるとする労働観があります。収入を得るために労働する、金のために労働するという狭い労働観があるように思えてならないのです。しかし、日本人は古くから、「生産する悦び」「認められる悦び」「他人のために役立っていると実感できる悦び」「自分の成長を実感できる悦び」など、つまりは「生き甲斐としての労働観」「自己実現を目指す労働観」をもって働いてきたのです。

もちろん、働くのはお金のため、食うため、趣味のためと、自らの個人的な経済活動のためと仕事を「時間を切り売りすること」と捉えている人もいるでしょう。しかし、それだけを基準にして「働き方」を考えることは、やはり仕事を「自己実現」と捉えている人たちの意欲を削ぐことに繋がっていかざるを得ないと思うのです。

本書では、時間を効率的に使いながら、自らを成長させ、少しずつ力量を高めていく在り方を僕なりに解説したつもりです。僕の考え方や僕の経験してきたことは、もしかしたら偏っているかもしれません。場合によっては眉をひそめる方もいらっしゃるのかもしれません。それでも、こうした価値観でこうした仕事の仕方をしてきた人間がいるのだという、資料的価値くらいはあるだろうと信じて本書を認(したた)めた次第です。読者にとってほんの少しでも参考になる箇所があるなら、それは望外の幸甚であります。

PDF

PDF EPUB

EPUB

コメント一覧へ