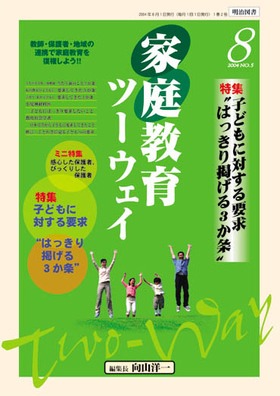

- ���W�@�q�ǂ��ɑ���v���g�͂�����f����R�����h

- �������ԑ�����l��l�͐M�p����@�M������s�ׂɂ���Ďq�ǂ��̓��^�����t�H�[�[����

- �^

- �����̏��w�Z�@������O�̂��ƂR����

- �{�Z�̓�����O�̂��ƂR����

- �^

- ��{�͂�����u�������v�ɂ������

- �^

- ���O�����H�ڕW�m�ɂ��邱��

- �^

- �����̗c�t���@������O�̂��ƂR����

- �������A��Еt���A���ǂ�����

- �^

- �q�ǂ��B�Ƒt�ł邵���O�d�t

- �^

- �u�ɂ��ɂ��v�u���Łv�u�Ȃ��悵�v

- �^

- ���̋����̎q�ǂ��ɗv�����Ă����R����

- �u�������v�u�Ԏ��v�u�͂��������낦��v

- �^

- �u���f�������Ȃ��v�u�ϐ�������v�u�l����͂�����v

- �^

- �u�����߂����Ȃ��v�u�g�������͂��Ƃ̂Ƃ���ɖ߂��v�u���A�A�Ԏ�������v

- �^

- �q��Ď����q�ǂ��ɗv�����Ă����R����

- �u�̂ɂ悢���̂�H�ׂ�v�u�_�����h��������킷�v�u���͂悤�̂�����������v

- �^

- �u�X���ɂ͏A�Q�v�u�Q��O�̂������莕�����v�u�e���r�Q�[����15���ԁv

- �^

- �u�͂������v�u��낤�Ƃ������ƁE���s���ق߂�v�u�����点�Ȃ��玶��v

- �^

- �����_�o�Ȉ�@�q�ǂ��ɂ͂�����v������������

- �^

- ����Љ�w�ҁ@���{�Ő̂���q�ǂ��ɗv�����Ă�������

- �^

- �i���E���Ƃ킴�Ɍ���q�ǂ��ւ̗v��

- �^

- �q�ǂ��ɗv�����Ă悩�������ƁE���Ȃ��邱��

- �����́A�O�ꂷ�邱�Ƃ���ł���

- �^

- ���Ղȗv���́A�q�ǂ���ʖڂɂ���

- �^

- �C�𑵂��Ȃ���

- �^

- �q�ǂ��̐l���ɕK�v�Ȃ��Ƃ���������

- �^

- �~�j���W�@���S�����ی�ҁA�т����肵���ی��

- ���������������鎩�M�ߏ�A��펯�Ȑe

- �^

- �܂���z���ł��邩�ǂ���

- �^

- �W�������̒��Ɏq��Ă����邱�Ƃ��ł���

- �^

- ��@���\�͂ŕی�҂ɂ��肢����

- �^

- ���t����Ă�̂��A�_���ɂ���̂��ی�Ҏ���ł���

- �^

- ���炵���ی�҂Ɍb�܂ꎄ�͍K��������

- �^

- �莆

- �^

- �C���X�g�Ō���ƒ닳��̃|�C���g

- �C�𑵂��悤

- �^�E

- �ƒ닳��̃|�C���g

- �C��������N���X�̗l�q��������

- �^

- �ҏW�O�L

- �^

- �Ԃ₫�Ɍ���q�ǂ��̐���

- �m�I�w�K�J�n��

- �^

- ���������q��Ă̋Ɉ�

- �y�X�q��Ė@

- �^

- �����ւ̂͂��܂�

- �^

- �Z�������q��Ă̋Ɉ�

- �}�f�O��

- �^

- ��t�@���̎q��ē��L

- ���f���̂悤�Ȕ������ꂳ������̋ʕꂳ��̂�����

- �^

- ��t�@���ʂ̉ƒ닳��̑��

- ���d�m�\

- �^

- �{�����e�B�A�̐S����Ă�

- �����ł͂Ȃ��u�l�̖��ɗ����Ɓv����ׂ�q�ǂ�����Ă���

- �^

- �N���̃h���}�A�N���̃h���}�A�N���̃h���}

- �N���^�肢��

- �^

- �N���^������������

- �^

- �N���^�q�ǂ��̖J�ߌ��t

- �^

- �q�ǂ����s���`�̎��̂Ƃ��Ă����̐e�̘b

- �s�����^�̑�`���E�ڂ����ł�����A���߂Ă̂�����

- �^

- �Ռ��̃h���}�@�Z������̋��̎q�����_���Ƃ���

- �����Z���\�����邩��ł���

- �^

- �{�̐S�̋���

- �q�ǂ��̐�����S������

- �^

- ���P�̃h���}�A���Q�̃h���}�A���R�̃h���}

- ���P�^���߂Ă̎��ƎQ��

- �^

- ���Q�^�u�W���̔��v�Ɓu���K�ʂ̂������v

- �^

- ���R�^���V�傱���z���g�ɗD����

- �^

- �������F�̎��H�싳��

- �����o�邩�ȁH�т�����o�^�o�^

- �^

- �H��܂荞��

- �^

- �q�ǂ������������ƒ닳��̃|�C���g

- �����蕶���������悤

- �^

- �r�n�r�@�q�ǂ��E�e���d�b���k�����鎞

- �q�ǂ����F�����Ɣ������̂ɍs��������

- �^

- �e�q�Ŋo���閼���E����

- �t�Ă̔o��

- �^

- �e�q�Œ���y�[�p�[�`��������

- �n�}�L���E�V�C�L���`��������

- �^

- �C���^�[�l�b�g�E�s�n�r�r�����h�̊��p

- �y����ł��邤���ɂ��̊Ԃɂ��͂���

- �^

- �K���n�߂̊����E�֊s����

- �������t���b�V���J�[�h�̂����Ŋ����w�����s��

- �^

- �P�N�S�C�̏،��E�c�����ɉ��������邱�Ƃ����

- �u���肪�Ƃ��v�u���߂�Ȃ����v����������

- �^

- �e���r�E�Q�[���̏��Ȃ�������

- �^

- �X�L���V�b�v�ƊÂ������邱�Ƃł悢�e�q�W��

- �^

- �R���N�[�����ܑ��o�̎��䎮�`��@ (��5��)

- �e�Ǝq�ő��邽�̂����G�{

- �^

- ���m�ÁA�K�킹�鎞�̐S��

- �e�̉ߑ�Ȋ��҂͋֕��A�����炩�Ɏq�ǂ��������

- �^

- �����ꂽ���ދ���̑I�ѕ�

- ����N�̗��j��������

- �^

- �ƒ닳��̊�{

- �����ɖ{��u��

- �^

- ���ꂩ��̏��w�Z����

- �w�Z�I�𐧂Ə��̌��J

- �^

- �V���O���G�C�W����i�O�`�X�j����̃|�C���g

- ���������`��g�ɂ���ɂ�

- �^

- �ǎ҂̃y�[�W

- �ҏW���j���[�X

- �e�q�Ŋw�ԃC���^�[�l�b�g

- �ċx�݂����炱���`�������W�I

- �^

�q�ǂ��ɑ���v���g�͂�����f����R�����h

�������ԑ�����l��l�͐M�p����

�M������s�ׂɂ���Ďq�ǂ��̓��^�����t�H�[�[����

���R�m��

�{���ҏW���^���{����Z�p�w���^��t��w���u�t

�����̐��E�ő�̋�����T�C�g�C���^�[�l�b�g�����h���

�s�n�r�r�i����P�����̋��t�̌����c�́j��\

�@����A���w�Z����̉��t�A���䔪�d�搶��K�˂āA�r�܂����z�߂��̂����K�₵�܂����B

�@����搶�ɂ́A���w��N�̎O�w���A�O�J���Ԃ����K�����̂ł��B

�@����c�̑�w�@���ł������搶�́A�Վ��u�t�Ƃ��ė����܂����B���̒m�I�Ȏ��Ƃ́A���w��N���̐��k�𖣗����܂����B

�@�킸���A�O�J���Ԃ����̎t��̊W�ł����B�������A�����͒����������ƂɂȂ�܂��B�����A��C�t�͑�w�̋q�������ɂȂ����̂��A����搶�̂������ł����B

�@���w��N�̎O�J���Ԃ����܂�ɂ����Ă��ł����̂ŁA���Z�ɓ��w�������A�F�l�Ɛ搶���K�ˁA�Y�o�V���ɋ߂Ă�������l��������Ė�x���܂Ō�肠�����A�搶��Ɉꔑ���܂����B

�@���̎�����A�l�\�ܔN�Ԃ�̖K��ł��B

�@���͋���E�ɂ����݁A���s�̗F�l�A����N���s���]�ː썂�Z�̍Z���ƂȂ�ސE��������ł����B

�@�搶�Ƃ���l�Ɍ}�����A�}���V�����̐Ȃɂ��܂����B

�@�搶���u����N�A�����A�����ċA���Ăˁv�ƁA�ꔫ�̐A�������܂����B

�@�H�C���i���イ�����ǂ��j�̉Ԃ��A���Ă���܂����B

�@�l�\�ܔN�O�A�搶���K�₵�����A����N�́A���݂₰�Ɉꊔ�̏H�C�������Q�����̂ł��B

�@�搶�́A������Ɉ�āA��������̊�����������悤�ɂȂ�A�l�\�ܔN�Ԃ�ɖK�ꂽ����N�ɁA���A���p�ӂ��Ă����̂ł��B

�@�l�\�ܔN�O�́A���Z��N���́A�ꊔ�̐A���A�搶�͑�ɑ�ɂ��Ă��Ă��ꂽ�̂ł��B

�@�ǎ҂̕��X�́A���̂悤�Ȑ搶���ǂ��v���܂����H

�@���́A�W�[���Ƌ��������Ȃ��Ă��܂����B

�@�l�\�ܔN�O�A�������O�J�������������Ŏ��������Ƃ炦���搶�́A�{���̎p�������v�������܂����B

�@�A��d�ԂŁu�����b���Ȃ��v�Ǝ��������ƁA����N�́u�������ĂāA�]�ː썂�Z�ɂ����ƐA���Ă��������v�ƌ����܂����B

�@�l�́u���������Ă��邱�Ɓv������l��M�p���܂��B

�@���́A�����w�ŋ��������Ƃ�����܂����A���̎��A���������Ă��ꂽ�������A���Ɍ��߂����R�́A���́u�����v�u�_���v�̑����ł͂���܂���ł����B

�@���̖{�̒��ɂ������A���̈ꕶ�ł��B

�u���́A�q�ǂ��̎�����A�����Ă��鎩���̎d��������B

�@���A���d�ɂ����Ɛ��Ƃ��т�V���������āA�������������邱�Ƃł���B

�@�[���A���������Ƃ肩���Ă������������邱�Ƃł���B

�@���ꂪ�A�\�N�߂��A�����������̓��ۂł���B�v

�@���̕���ǂ�Łu���R�搶�͐M���ł���搶���Ǝv�����v�Ƃ������Ƃł����B

�@�����������Ƃ��q�ǂ��̎d���Ƃ���̂́A�e�̑�ȋ���Ǝv���܂��B

�@���������̎��́A�Y��邱�Ƃ�����܂������A�ꂪ�ق��Ă���Ă���܂����B

�@����Ȏ������A���N������A�₪�āA�C�������玄�̎d���ɂȂ��Ă����̂ł��B

�@�����A�c���̎��Ɂu�M�����Ă�邱�Ɓv���o��������̂́A�Ƃ��Ă��A�Ƃ��Ă��A�Ƃ��Ă���Ȃ��Ƃł��B

�@���������̎q�ǂ��́A�������Ȃ����̂ł��B������A������g�̂����A�e�̂������A�܂܂Ȃ�܂���B

�@���ɂ́u�ځ[�v�Ƃ����悤�ɁA�u���C�v�̂Ȃ��q�����܂��B

�@���ꂱ��A��������̂ł����A���܂������܂���B

�@����Ȏq�ǂ����u��̑̌��v�ɔM�����邱�Ƃ�����܂��B

�@����q�́A�ςݖ���ׂ�̂ɔM�����܂����B�ꎞ�Ԃ��Ԃ��ł��B

�@����q�́A�Ђ��ɗւ�ʂ��̂ɔM�����܂����B�ꎞ�Ԃ��Ԃ��ł��B

�@��l���猩��Ɖ��ł��Ȃ����Ƃ̂悤�ł����A���̑̌��́A�q�ǂ��̐����ɋɂ߂đ�Ȃ��ƂȂ̂ł��B

�@�C�^���A�̏�����t�i�����ċ���w�ҁj�̃����e�b�\���[�������������Ƃł��B

�@�u�M������̌��v���u�[���ɂ�����q�v�͂���܂łƁu���ނ�����ԁv�ɂȂ�̂ł��B�������A�ǂ����������̂ł��B

�@����́A���w�Z�ł��o�����܂��B

�@�u���݂����Â���v�u�`�����������v�Ȃǂ̃C�x���g���A�N���X�S�����M�����ĂƂ肭�ނƁA�N���X�S�̂��܂Ƃ܂�̂ł��B

�@���́A���t�ɂȂ��Ă���C�����܂����B

�@���̂��Ƃ��A���͎��̂悤�ɏ����܂����B

�u�q�ǂ��̐����́A�\���������ł͏\���ł͂Ȃ��B

�@��l��l���������ɂЂ���A�N���X�̒��ɗ��������ʒu�Â����鎞�A�q�ǂ��̐����́A�L���ɂ����܂����Ȃ��Ă����B�v

�@�\�����Ƃ́u�s�A�m�����v�u�e�X�g�����_�v�u����̂������v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł��B

�@�������Ƃ́u�J�G�����������܂��Ă���v�u�ׂ��閧�̒ʘH��m���Ă���v�u����ʂ����v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł��B

�@���w�Z�̋��t�́A�������ɒʂ��Ă���K�v������܂��B

�@�g�J�Q�������ɓ������ޒj�̎q���A���ɂق߂āA���Ȃ��Ă����A���̐搶�́u�����`���V��v�ɂ��M�������̂ł��B

�@���̐搶�ɁA���ɕK�v�Ȃ��Ƃł��B

�@���E�c�����̕�e�́u�q�ǂ����M�����Ă���̌��v���A��ɑ�ɑ�ɂ���K�v������܂��B

�@����́A�_�l���u���悭����߁v�ɑ����Ă��ꂽ�v���[���g�Ȃ̂ł��B

�@�Ԉ���Ă��u�M�����Ă���Ă��邱�Ɓv��r���ŁA�~�߂Ă͂Ȃ�܂���B

�@����́u�����̂��߂̐_�l�̃v���[���g�v���A�̂ĂĂ��܂��悤�Ȃ��ƂȂ̂ł��B

�@���E�c�����̖{�ɂ��Ắu���Ǔ֎q�搶�v�̖{���A��̂������߂ł��B��̓I�ŕ�����₷���A����Ƃ����ł��B

�@���E�c�����̎q���M������̌���ʂ́A���鎞�A�ˑR�ڂ̑O�Ɍ����܂��B

�@���̂��Ƃ�m���Ă����e�Ȃ�A�q�ǂ��̌o�����ɑ�Ɉ����͂��ł��B

�@����܂ł̎�������A�V���������ւ̃��^�����t�H�[�[�i�E��j���n�܂����̂ł�����c�c�B

�@�q�ǂ��ɁA�O�̂��Ƃ�v������Ƃ�����A�ǂ̂悤�ɂ����炢���̂ł��傤�B

�@����́A�e�⋳�t���A�����̐������̒��ł����̂ł����̂ł��B

�@�ƒ�ɂ���āA�l�ɂ���ĈႢ�������ē��R�ł��B

�@���������Ă����̂́A���̎O�ł��B

�@��@�l�ɖ��f���������

�@��@�ア�҂����߂������

�@�O�@�_�╧��{�Ȃǂ��ɂ���

�@���Ȃ݂ɁA�����ŋ��t���q�ǂ��ɗv�����邱�Ƃ́A���̂悤�ȓ��e�Ǝv���܂��B

�搶�́A���̂悤�Ȏ��ɁA�{�C�Ŏ����B

���́A�����ɂ������댯�Ȃ��Ƃ������Ƃ��B

���́A���l���Ԃ�����A���l�̈����������Đg�̂�S���������Ƃ��B

��O�́A�����̐l�ɖ��f�ƂȂ�s�ׂ������Ƃ��B�Ⴆ�A���ƒ��̂�����ׂ�B

�@�q�ǂ��ɂ́A���̂悤�ɁA�͂�����ƌ����Ă������Ƃ���ł��B

�@����E�����ۂŁA��ςȎ���������܂����B

�@���̋��t�o�����炷��ƁA�K���\�����������͂��ł��B

�@�ˑR�A�厖�̂��{�[���ƋN���邱�Ƃ͂���܂���B

�@����ɐ旧���ĎO�\���炢�́u���A�������v���������͂��ł��B

�@�X�ɁA����ɐ旧���āu�O�S�߂��A�����Ȃł����Ɓv���������Ă����͂��ł��B

�@�厖�̂́A�����́u�w������v�̏�Ԃ��琶�܂�܂��B

�@�����߂��A�������܂��B

�@�u�w������v�́u�q�ǂ������Ƃɖ������Ă��Ȃ��v���Ƃ��ő�̌����ł��B

�@�܂�u�܂�Ȃ����Ɓv�u������Ȃ����Ɓv�̎��A�q�ǂ��͔������܂��B

�@�u�܂�Ȃ����Ɓv�́u�q�ǂ��̎��������Ă��Ȃ��w�Z�v�ɂ͂т���܂��B

�@�w�̓e�X�g�Ȃǂ��A�܂Ƃ��ɂ��Ă��Ȃ��w�Z�ł��B

�@�܂��u���h�����̌����v���w�Z����݂ł��Ƃ���ɐ��܂�Ă��܂��B

�@�Ⴆ���ȏ����g�킸�ꎞ�Ԃ̎��Ƃň�₵�������Ȃ��u�Z���̖������w�K�v��M�S�ɂ��w�Z�Ɂu�܂�Ȃ��A������Ȃ����Ɓv���͂т���̂ł��B

�@����E�����ۂ̎����̗��ɂ́u���t�v�̎����琄�����āA�E�̂悤�ȏ������������Ǝv���܂��B�������Ȃ��ƁA�ʂ̌`�̎����͂܂����܂�܂��B

�@���̐��������������ǂ����A�����ꎖ���̉𖾂ƂƂ��ɖ��炩�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�@���t�Ƃ��āA�e�Ƃ��āu������Ɨv������O�����v��S�Ɏ����������̂ł��B

-

�����}��

�����}��

PDF

PDF