- �����̃N���X��SST

- ���ʎx������

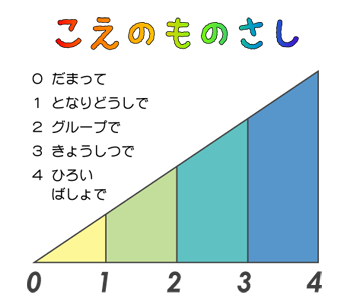

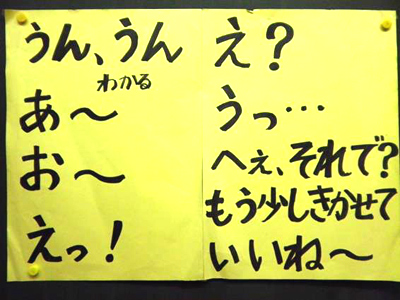

�u�����i�������j�v�A�u�������I�v�A�u���[��i�Ȃ�قǁj�v�A�u���[�H�i�т�����j�v�A�u�����`�v�B�Ƃ������قߌ��t���g����N���X�ɂȂ邽�߂ɂ́A�����肪����̔��M�����ɃL���b�`�ł��邱�Ƃ��������܂���B����́w�����x�ɂ��āA�l���Ă݂܂��傤�B

�O��́u���������v�ɂ��Ă��낢��A�C�f�A�������Ă��������܂����B�ŋ߃y�A�Řb��������������N���X�������Ă��Ă��܂���ˁB

�O���[�v������������b���������̂ŁA�����悭�g���܂��B�@

���͍ŋ߁A�ד��m�̃y�A�i�`�y�A�j�����łȂ��A�����̌��̐ȓ��m�̃y�A�i�a�y�A�j���������悤�ɂ��Ă��܂��B���������y�A���A�b�̍L���肪����܂��B

�ŋ߂̌����ɂ��ƁA���ӏW���̓���q�́A�O���[�v�����y�A�̕����v�l��[�߂��������ł��B���Ԃ�҂�����A�����̗F�B�̈ӌ��̒��Ő���������A�����̈ӌ��ƂȂ�����A�Ƃ������Ƃ͂�葽���̎h���̒������K�v�ɂȂ�܂����畉�S�ɂȂ�߂���ꍇ�������ł��ˁB�ł�����y�A�̕������ʓI�Ȃ�ł��傤�ˁB

�ł��A�������������鎞�Ɂu���Ⴀ�y�A�ōl���Ă����v���Ă������Ŕ��Ȃ��܂��B�j���搶�i�}�g�啍�����j�́u�q�ǂ����b�������Ȃ鎞�Ƀy�A����������v�Ƃ���������Ă��܂��B�q�ǂ�����u�b�����킹�Ă��������v�Ƃ����v�����q�ǂ�����o��悤�ȓW�J�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��ˁB

�Ȃ�قǁB�u�b�����������v�Ƃ����v�����o��悤�Ȃ��������K�v�Ȃ̂��ȁB�ł��A���������b�������̑O�ɁA�F�B�̈ӌ����A������Ă݂�Ƃ����̂͂Ȃ��Ȃ�����C�����܂���ˁB

�����[���̂���q�ǂ�����͂Ƃ��ɂ����ł��ˁB�ł��A���e�܂Ŏ����͓̂���Ă��u����̘b������������n�j���Ă����āv�Ƃ����i�K�Ȃ�ł��邩������Ȃ��B

�uOK�v���Ă����̂́u�����Ă����v���Ă����T�C���Ƃ������Ƃł��傤���H

�͂��B���������b���̂ɔ������Ȃ��̂́A�b���肪�߂������A�u���̎q�Ƃ̃y�A�Ȃ�Č����v�Ǝv���Ȃ��悤�ɂ������ł��B������u�����Ă����v�Ƃ��������͑�ɂ������ł���ˁB

�����������A�Ƃ������Ƃ͓�����O�̂悤�Ŏ��͏o���Ă��Ȃ����������m��܂���ˁB�Ƃ���ŁA�F�B�����\���Ă���̂��Ƃ������Ǝ��́A������Ƃ��Ǝv���܂��B�搶�Ɂu�ق��ĕ����Ȃ����v�Ƃ��u�������蕷���Ȃ����v�ƌ����Ă��Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��q�������ł���B�u�F�B�̈ӌ����v���Ƃ��ł��邽�߂ɁA�搶�͂ǂ̂悤�ȍH�v������Ă��܂����H�@

�u���`��A�Ɩق��ĕ����v�̏ꍇ�̓v�[���w�@�̏��v�����搶�̎��H(*1)�u�����܂胂�[�h�v�����Ă��܂��B

�@�ǂ�Ȋ������Ƃ����Ɓu������5�b�Ԃ���������ׂ�O�i�[���j�ɂł��邩�ȁH�v�Ǝw�����āA���ꂪ�ł�����傢�ɂق߂āA�u���ꂪ������ׂ�[���ł��v�ƁA�S���ŋ��L����̂ł��B

�u�����܂胂�[�h�v�ł����A�ʔ����A�C�f�A�ł��ˁB���v�搶�������B

�u�[���v���킩��A�悭����u���̂��̂����v�̈Ӗ����͂����肵�܂��B5�b���班�����u�Â��v�̎��Ԃ𑝂₵�Ă����āA�Ō�͌f������\�邾���̎x�������܂��B

�u���̂��̂����v�́A�ŋߒ��w�Z�ł����p���Ă���Ă��܂��ˁB

����Ɓu�W���g���[�j���O�v�����w�N�܂ł��炢�Ȃ���܂��B�u�W���v�Ƃ��������t�Ŏ��O�ɃN���X�����܂��B�c�Ƃ����̂́u��ɉ��������Ȃ���ԁv�ɂ�����̂ł��B�����Ęb���������A��O�ꂳ���܂��B���ꂪ�ł���悤�ɂȂ�����A�������Ă�ʂ�����݂̂o���������t�����삵�ďW���̂���܂����ɂ����܂��B�q�ǂ������͂��̂ʂ�����݂ɏW����r�点�Ȃ����K������̂ł��B����ł����܂�ɂ��C���U��Ƃ��́u���ƂŘb�����ˁv�Ƃ����Z���t�������悤�ɋ����Ă����܂��B(*2)

�܂��A�u���`��A�Ɩق��ĕ����v�̂Ɠ������炢�Ɂu�������Ȃ��畷���v���Ƃ�����Ǝv���̂ł��B

�u�������Ȃ��畷���v�Ƃ����͓̂�����ł��ˁBA�����Ȃ���B������Ƃ����̂́A���ӂ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁAADHD�^�C�v�̎q�Ȃǂɂ͌������B����Ɏ��X�y�N�g�����ǃ^�C�v�̎q�́u�ǂ��U�镑�������̂��v���킩��ɂ����ł��ˁB

�����B������A�u�����̎d���v�������A�ŏ��ɗ��K�����Ă����܂��B��p���ɔ����̗�������Ă����āi�}�R�j���t���w�������������̌��t�����킹�܂��B����͑��̋��搶�ɍu���ŋ����Ē����܂������A�Ⴆ�A

�@�u���H�̃J���[���āA���������ł���ˁv�u���`�v

�@�u�����̓e�X�g�����܂��v�u�����I�v

�@�u�����ԓ����Z���Ȃ��Ă��܂����ˁv�u�������Ɂv

�@���̌�ŁA�y�A�Łu�����H�ׂĂ������́v�Ƃ����Z���b�������������A�u�K���������3����ĕ������v�Ƃ����悤�ɂ��ĕ������܂��B

�@�q�ǂ��̔����������Ă����ȁA�Ɗ������Ƃ��́A���̌f���������̒[�ɓ\���āA�w�������ċC�Â����܂��B

����܂��u���ƂŃ\�[�V�����X�L���g���[�j���O�v�ł��ˁB���͎��������悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂��B�u�ق߂銴�Q���@�����������v�ł��B

�u�����i�������j�v�A�u�������I�v�A�u���[��i�Ȃ�قǁj�v�A�u���[�H�i�т�����j�v�A�u�����`�v�B���̂悤�Ȉꌾ�����������Ƃ��A�b�����������X���[�Y�ɁA�~���ɐi�߂Ă���܂���ˁB

�������Ƃ͊w�т̎n�܂��ł��B�������Ƃ͎������������邱�������畷�����ƂŎ�����厖�ɂ��Ă���Ƃ����܂��B

�@�܂��A�������Ƃ͑��l�����̂͂��܂�ŁA�������Ƃ͗F�B���ɂ��Ă��邱�Ƃ��Ə�X�q�ǂ��Ɍ���Ă��܂��B

�@�u�Ȃ�ł��������̂��v������������Łu�^�v��������A�����Ďq�ǂ������������Ƃ����Ă�����ق߂�A������J��Ԃ����Ŏq�ǂ��̕����͂�����Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@��N�̒��ŗh�炢����A�܂��������炢���B�����Ă܂��ق߂Ē蒅�����Ă��������̂��Ǝv���܂��B

�i���P�j���R�b�q�Ғ��A���v�^���E�ēc�a�q���w���B��Q�̎q�ǂ��Ƃ��������N���X�Â���|�ʏ�̊w���Ŗ����Ȃ��ł��郆�j�o�[�T���f�U�C���x�A�����}���A2009�N

�i���Q�j�������q�Ғ��A�w�w�Z�ɂ�������Љ�̊w�K�x�A���{�w�Z�ی���A2012�N