- ���W�@�����̏A�J�E�����Ɍ����Ċw����ɂł��邱��

- ���W�ɂ���

- �^

- �@�����̏A�J�E�����Ɍ����Ċw����ɐg�ɂ��Ă����������C�t�X�L���E�A�J�f�~�b�N�X�L��

- �^

- �e�_

- �����̏A�J�Ɍ������w�������̏����`�E��K���ɓy��ƂȂ�v�f�`

- �^

- ���C�t�X�e�[�W�����ʂ��Ă��悭�����Ă������߂ɕK�v�Ȏx���Ƃ͉���

- �^

- ���H�@���悢�A�J�E�����̂��߂̎w���E�x��

- �ٗp��

- ��������C���ꂳ��B�l�����������ƐM���āI�`�傢�Ɍ�낤�B�x�����x��m�낤�C�m�点�悤�`

- �^

- �A�E������肵�ē��������邽�߂Ɂ`���ȗ����Ƒ发�X�L������̂��߂̎x���{���Ǝ�ւ̎x���̎��ہ`

- �^

- ����������

- ������ݍ���ŁI

- �^

- �u����������́v�����

- �^

- ���S�ł��鋏�ꏊ�ŁC�܂��͎�����m�邱�Ƃ���

- �^

- �w�Z����ҁ^���w��

- �ΐl�W�ŃL����q�ǂ��̊w�K�x��

- �^

- �^�̎����̂��߂ɁC���w�Z�Ŋw�т������Ɓ`��������`

- �^

- �����҂ł���q�ǂ��{�l���C�����Ȃ�̕��@�������邱�Ƃ��ɂ����x��

- �^

- �w�Z����ҁ^���w��

- ���w���̊w�K�x������@�����̏d�v���ɂ���

- �^

- �^�u���b�gPC���̒��œǂݏ����̓���Ƃ��Ďg��

- �^

- �w�Z����ҁ^���Z��

- ���Z���̎����ɂ��Ă��������́`�����̓��ӂȂ��ƁC���Ȃ��ƂɋC�Â��C�����̂�����m�鎩�ȗ����`

- �^

- �m�I��Q����ȑΏۂƂ�����ʎx���w�Z�̐i�H�w���݂̍���`�q�ǂ��B�̐��Ɏ����X���C�ӗ~����ގx����S�����ā`

- �^

- ESSAY

- �l�͒N�����d�ׂ�w�����Ă���@��������Ȃ���l�ŒS���Ȃ���

- �^

- �킽���̋����Љ��肳�̂���q���߂����₷�����Â��� (��7��)

- �ΐl�W����ɕs�������q���C���S���Ă�����悤��

- �^

- ���B��Q�̎q�ǂ��ɖ𗧂I���傱���Ǝx���̋��ށE���� (��23��)

- �C�Ђ��ł��傱���Ǝx��

- �^

- �y���ʊ�e�zUC Davis MIND�������̔��B��Q����

- �^

- �p�ꋳ��̃��j�o�[�T���f�U�C�� (��3��)

- �����o�w���ŃX���[���X�e�b�v

- �^

- �X�b�L���������w�тɂ����q�ւ̊w�K�܂����T�|�[�g (��3��)

- �܂��̎q���璍�ӂ���Ă��肢��q

- �^

- �w�т̂���Z�����C�̃A�C�f�A (��3��)

- ���j�o�[�T���f�U�C���Ǝ������k����

- �^

- �`�q�ǂ��̑��l���̗����ƈ�l��l�̈Ⴂ��͂ɕς���w�ѕ��E�������Ɍ����ā`

- �P�[�X�Ŋw�ԁI�q�ǂ���ǂ݉����A�Z�X�����g (��3��)

- �q�ǂ��̔F�m������ǂ݉���

- �^

- �`WISC-IV�̊��p�`

- �ʋ��w�������F���������̎w���A�C�f�A (��3��)

- �{�l�̊肢���������鎩�������̎w��

- �^

- ��x�͎�ɂ������{

- �w�s�V�Łt�r�b�O�c���[�@���ǂ̎q�C���a�̍Ȃ���蔲���āx�i���X�؏�v���j�^�w�����w���̂��߂̏�Q�p��W�@�݂�Ȃɂ₳�����w�Z������āx�i�ѐA��`���w�C���N���[�V�u����̖���������x�Ғ��j

- �^

- ���ʎx������X�e�b�v�A�b�v�u�� (��7��)

- �u���B��Q�̂���l�̏A�J�̏Ɩ@����x�v�̊�b��m���Ă�����

- �^

- S.E.N.S�x����Љ� (��7��)

- �a�̎R�x����

- �^

- ��ʎx����

- �^

- SENS for S.E.N.S (��18��)

- S.E.N.S�ɂȂ���

- �F��������F���ł�����ƂÂ�����߂�����

- �^

- �w�Z���x����s���E��ڎw����

- �^

- ���ʎx������m���i�F�苦���̂��m�点

- �ҏW��L

- �^

���W�@�����̏A�J�E�����Ɍ����Ċw����ɂł��邱��

�M�B��w��w�������a�@�^����@�W�q

�@��Q�҂̌ٗp�������߂�@���ɂ���Ĕ��B��Q�҂���Q�҂̌ٗp�g���g���ďA�J�ł���悤�ɂȂ蔭�B��Q�̎q�ǂ������̏A�J�����X���[�Y�ɂȂ�Ɗ��҂��ꂽ��N�C���f�B�A�ł͊W�Ȓ��ŏ�Q�҂̌ٗp�������Ƃ����������傫�����グ���C�{�����コ���͂��́u��Q�Ҍٗp���i�@�v���܂�Ŋ��X�����@���ł��邩�̂悤�ɍ����ɍL���m��n�邱�ƂɂȂ�܂����B�����Ŗ{���ł͉��߂Ă��̖@���ɂ��Đ������������C�����̏A�J�E�����ɂނ��Ċw����̂����ɂł��邱�ƁE����Ă����ׂ����Ƃ��l�������Ǝv���܂��B

�@�u��Q�Ҍٗp���i�@�v�ɂ���āC�@��ٗp���i�@���Ŏ��Ǝ�ɒ�߂�ꂽ��Q�҂��ق������j�͏��X�Ɉ����グ���2021�N�܂łɁC���Ԋ�Ƃł�2.3���C���E�n�������c�̂ł�2.6���C����ψ���ł�2.5���C�ɂȂ�܂��B�����ł�����Q�҂͐g�̏�Q�҂ƒm�I��Q�ҁC���_��Q�҂ł�����C�{���̃��C���e�[�}�ł���LD�C�@ADHD�CASD���̔��B��Q�̎q�ǂ������̏����ɑ傫���ւ���Ă���@���ł͂Ȃ��ł��傤���B���w��������܂��܂���̂��ƁC�Ǝv���Ă��Ă�10�N��ɂ͐i�H�I���̂ЂƂƂ��ďA�J�ɒ��ʂ��܂��B���Z�I���̂Ƃ��ɏA�J�����ʂ��Ă����K�v������Ƃ���C����͂��������N��̂��Ƃł��B�������͊w����̎q�ǂ������Ɍ����I�C�������̏p�i���ׁj�Ƃ��Ďg����u�A�E�ɖ𗧂w�сv���l���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�c�O�Ȃ��ƂɎ����Ƃ��Ď��グ���Ă��܂��܂������C��N�x���甭�B��Q�̍��Z��������̖ڕW�Ƃ��ď�Q�Ҍٗp�g�ł̈�ʊ�ƏA�J��ڎw�������Ƒ��k�ɂ���悤�ɂȂ�܂����B���w�Z�ő���͂�����̂Ɠ����悤�Ɉڍs�x�����Ə��ŏA�J�ɕK�v�ȃX�L����g�ɂ���Ƃ������̂ł��B�܂��C���n�̌����w�@�����炱�̖@���𗘗p���ďA�E�������Ƃ������k������܂����B����ŁC���ÓI�ȑΐl�W�̎w�������s���Ă��Ȃ��������߂Ɋw�K�̊w�юc�������������ւ��@��𗘗p����X�L�����g�ɂ��Ă��Ȃ������肵�āC�A�J�ɕK�v�Ȋ�{�I�w�K�X�L���̕s�����I�悵�����w���̃P�[�X������܂����B

�@�����ł́C��Q�҂̏A�J�ɏڂ������X����w����ɂł��邱�Ƃ������Ă��������ƂƂ��ɁC�����Ɍ��������g�݂�����Ă���搶��ی�ҁC���Ə����̎x���҂̎��ۂ��w�т����Ǝv���܂��B

���l�тƒ����̂��肢�i2019.10.3�j

���̂��т͖{�������w�����������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

���āA�{���i���Łj�ꕔ�ɁA������₷���L�ڂ�����܂����B

�ȉ��̐���\�����Q�Ƃ̂����A�����p����܂��悤���肢�\���グ�܂��B

�ǎ҂̊F�l�ɂ͂����f�����������邱�ƂɂȂ�A�܂��Ƃɐ\�������܂���ł����B

����͂��̂悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��悤�A�אS�̒��ӂ��Ă܂���܂��B

| �� | �� |

|---|---|

|

|

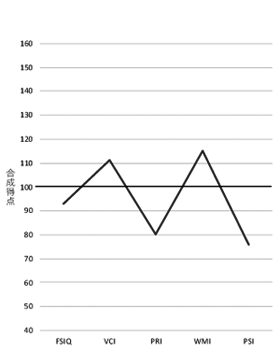

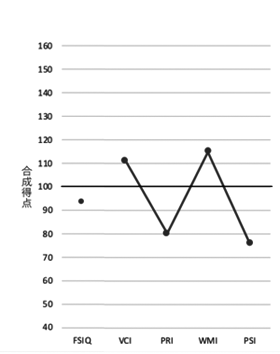

��FSIQ�Ƒ��̂S�̎w�W���_�Ƃ͍\���T�O���قȂ邽�߁A�����Ȃ��Ȃ������ǂ��ƍl�����܂��B�i�w���{��WISC-�W�m�\�����⏕�}�j���A���x���{�����Ȋw�Ё@p.8�ɒ��L����Ă��܂��B�j

PDF

PDF

���낢��ȗ���̘_��A�ٗp���鑤�̗���̐l�̘_�l�́A����ł͓����Ȃ����e�̂��߁A�{�����w�ǂ��ėǂ������Ǝv���܂��B

�܂��A�ҏW��L�́A�w�A�J�͖ړI�Ȃ̂��x �Ƃ����₢���A�����Ȃ�ɍl���邫�������ƂȂ�܂����B