【見通しをもつ】

初めて本格的物語教材を扱う際、この単元の中で「身につけたい力」を見通させるためには、具体的にどのようにすればよいでしょうか。

ココがポイント!

「つけた力」と「つけたい力」の見える化で、言語活動をぶれずに展開できる

5月になると「授業びらき」の時期が終わり、本格的な授業実践が始まります。

その年度において、初めて本格的物語教材を扱う際に、「それまでに身につけた力」と「この単元の言語活動を通して身につけたい力」を確認しましょう。そして、その力をつけるのにふさわしい言語活動を選び、本格的な読み取りの授業に入っていくことになります。「つけた力」と「つけたい力」をしっかりと目に見える形にすることによって、「活動も学びもある」言語活動をぶれずに展開できるに違いありません。

効果抜群! 堀江式 大ワザ&小ワザ

ワザ1 既習教材の題名を示してこれまでに「身につけた力」を明確にさせる

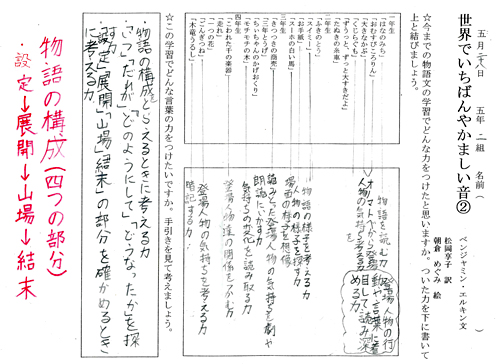

次に示すのは、昨年度5月に行われた授業実践のプリント例です。國京雅人先生(高砂市立伊保南(現米田)小学校)による「世界でいちばんやかましい音」(東京書籍5年上)の実践です。

「今までの物語文の学習でどんな力をつけたと思いますか。ついた力を下に書いて上と結びましょう。」という指示が出され、1年生から4年生までの主な物語文の題名が示されています(この地区では一昨年度までは光村図書の教科書が採択されていました)。

「オノマトペから登場人物の気持ちを考える力」「登場人物の行動や言葉に着目して読み深める力」「読みとった登場人物の気持ちを劇や朗読にいかす力」など、これまでに多様な力を身につけてきていることがわかります。これをいかに授業において活かすかが教師の腕の見せどころになります。

ワザ2 手引きなどを参考に、この単元で「身につけたい力」を見通させる

さらに、次のステップでは、「この学習でどんな言葉の力をつけたいですか。手引きを見て考えましょう。」と、「世界でいちばんやかましい音」という物語教材の言語活動を通してどのような「言葉の力」を身につけたいかを書かせました。注目したいのは、「手引きを見て」というところです。

手引きには、その単元においてつけたい力が示されていることが多いからです。

・物語の構成をとらえるときに考える力

・「いつ」「だれが」「どのようにして」「どうなったか」を探す力

・「設定」「展開」「山場」「結末」の部分を確かめるときに考える力

國京先生が「授業びらき」において、「思考力・判断力・表現力」の重要性を子どもたちに伝えたことがうかがえる記述です。

最後に書かれている【物語の構成(四つの部分)・設定→展開→山場→結末】も、東京書籍の教科書の手引きに、この単元でのポイントとして明示されています。

゜身につけた言葉の力」を振り返らせるのですが、ここでもはじめに書いた「身につけたい力」を使いたいと思います。

國京先生の授業では、既習事項をふり返り、児童が自ら身につけた力を考える。そして、本単元ではどんな力を身につけたいかを一人ひとり意識させる。國京先生は、国語をぶつ切りの授業としてではなく、つながりのある授業として考えているのである。どちらかと言えば、今まで私はぶつ切り的な授業をしてしまっていたように思う。これからは、児童の学ぶ目的を明確にし、国語科においても、スパイラル学習を意識して授業づくりを行いたい。そして、いっそう児童の学びを深めていきたいと思う。