【ノートチェックの改善】

ほぼ毎日、全員の国語ノートを集め、花マルをつけたり、言葉を添えたりしていますが、子どもたちの力を伸ばすことにつながっているのか不安です。ノートチェックの改善アイディアを教えて下さい。

ココがポイント!

ノートチェックは日本の教師の伝統ワザ

毎日、国語ノートをチェックしているということ。立派だと思います。

ノートをチェックするというのは、日本の教師の伝統ワザと言ってもよいものです。特に、いわゆる「綴(つづ)り方教師」たちは、こうしたノートチェックを大切にしました。

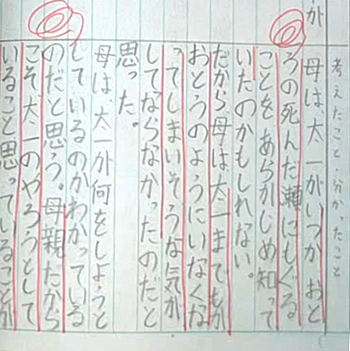

次に示すノートは、兵庫県のある小学校教師のものです。

兵庫県は「綴り方教育」が盛んだったところですので、作文指導、日記指導、ノート指導が伝統的に熱心に行われています。

兵庫県は「綴り方教育」が盛んだったところですので、作文指導、日記指導、ノート指導が伝統的に熱心に行われています。

ただ、残念なのは、このノートに添えられた花マルも傍線も、すべて教師が書き込んだものというところです。丹念にノートを読んでいるということは子どもに伝わりますが、線が多すぎて教師がどこをほめてあげようとしているのかが、子どもに伝わりにくくなっています。

効果抜群! 堀江式 大ワザ&小ワザ

ワザ1 子ども同士でノートを共有・伝え合う「ノート・チェンジ」

ある研究会において、前述の教師がノートを示した時、ベテラン教師たちが上に書いたようなノートチェックの問題点を指摘し、そして改善方法も伝えました。

それは「私も以前は同じようにしていたわ。だけど、今は教師だけがかかえこまないで、子ども同士に伝え合いをさせるようにしているの。そうすればもっと豊かなノートになるわよ」というものでした。

そうしたアドバイスをもらったこの教師はすぐに実行に移しました。「ノート・チェンジ(ノート交換)」という数分ほどの伝え合いの時間を国語の授業の中で何度も行うことにしたのです。

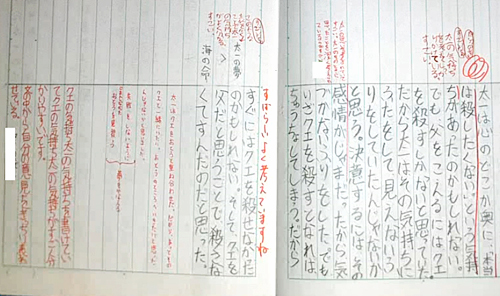

下に示したのが、教材『海の命』の「ノート・チェンジ」の成果です。右ページ右上には「自分のちえ」「すごいなあ」「太一の気持ちを考えてしっかりかけている。すごい」という伝え合った友だちの書き込みが見られます。「太一の思いを考えられていてすごい。太一のそのときに思ったことを深く考えているのがすごい」が右ページの左側の記述。「すごいな」「このような表をかくことで太一の気持ちがよく分かる。すごい」は左ページの最初の書き込み。「太一はクエをおとうと重ね合わせた。だから、もっとそのクエと一緒にいたい。おとうのところにいきたいと思ったんじゃないかと思いました。失敗をしないように/じまんしなかったおとうを見習う→夢をかなえる」は、左ページ下段の真ん中の記述。「クエの気持ち太一の気持ちを書けていてクエの気持ち太一の気持ちがすごく分かりやすいです。文の中から自分の意見をきっちり表せている」、これは最後の「ノート・チェンジ」での書き込みです。「ノート・チェンジ」をすることで、子ども同士の意見交流も活発になり、なにより教師が一人でノートをかかえこむという状況がなくなります。

ワザ2 伝え合いによって子どもたちの発言を高めていく

実は、右ページ冒頭の花マルと傍線、左ページ右端の「すばらしい。よく考えていますね」は、「ノート・チェンジ」を行う前に教師によって書き込まれていました。この教師は子どもたちの意見のすばらしさに驚き、それを活用して、「〇〇さんが書いているように、先生も……のところがすばらしいと思います」のように教師としての書き込みを行うようになりました。もちろん、授業中の「ノート・チェンジ」も続けています。何より、授業が変わりました。子どもたちがこのような伝え合いによって、互いに何を考えているかを理解し、子どもたちの発言がつながり、発言の質がどんどん高まっていったのです。

このようにノートチェックを変えることが、授業改善にもつながっていくのですね。

なかなかできることではありません。他の先生方のアドバイスを受け止め柔軟に答えられた姿勢こそ尊いなと思います。教師は、人の意見や考えを聞こうとしないと言われますから。友だちのノート内容を真剣に読み、コメントを書き込みながら伝え合いを重ねていく子どもたちには、思考力・判断力・表現力がつき多くの学びの力を身につけていくことでしょう。日々の日記ノートにもコメントを書き伝え合いをしていくことも大切ですね。日記も、教師と子どもとの往復書簡にしないで、学びの日記に高めていく言語活動を行う必要性を痛感します。

その力を育む場としてのノートチェンジでもあると思います。

「書くこと」とセットで常に指導していくようにすれば、いいかもしれません。

ベテラン教師でありながら、自分の指導法を「チェンジ」された先生に大きな拍手を送ります。柔軟な教師でありたいですね。

それでは、話を戻す。私の場合、毎日ではないが、ノート・チェックをしていた。目的は、児童が授業で何を感じたか、考えたか。授業のねらいが達成できたかなどを確認するためである。方法は、今回の例のように花丸を添えたり、傍線を引いたり、コメント書いたりした。しかし、児童は傍線やコメントを意識していたのかは疑問である。

そう考えた時、私にとって今回の方法は興味深いものであった。児童は友達に見せるのも好き、書いてもらうのも好きな子が多い。さらに、友達の考えを知り、自分の考えを深めることもできる。しかし、注意すべき点もある。自分の考えを書くのが苦手な児童もいることだ。その児童への配慮、全員が書くことのできるような支援が必要になる。その点を考慮し、機会を見つけ、ノート・チェンジを試したいと思う。

「ノート・チェンジ」について私が関心をおぼえたのは、その場だけでなく、中・長期的に続いていく子どもたち同士、あるいは子どもと教師の関係を上手く利用したワザであるという点です。4月には気付くことができなかった友人の良い点を3月には気付けるようになる、教師1人では見付けることができないであろう子どもの良い点を他の子どものコメントのおかげで見付けることができる。年間を通して関係を深めていく、共に成長していくきっかけとして、とてもいいワザだと思います。写真のノート例からも、あたたかい学級の雰囲気が伝わってくるような気がします。