- �x�]���@������Ƃ̃��U

- ����

- �R�����g(15)

�y�ċx�݂̏h��������ꊈ���z

�ċx�݂ɏo�����h��́A�ꕔ���f��������A�R���e�X�g�ɏo�����肷��ȊO�́A����������ĕԂ������ɂȂ��Ă��܂��B�ċx�݂̏h��������ꊈ���ɂ��ċ����Ă��������B

�R�R���|�C���g�I

�M�d�Ȋw�K���ʂ������v�l�́E���f�́E�\���͂�b���錾�ꊈ����W�J������

�@�ċx�݂ɂ́A�����Ȃ��̂��܂߂�ƁA�\����ނ̏h�肪�o����邱�Ƃ�����܂��B���̋M�d�Ȋw�K���ʂ������Ӌ`�̂��錾�ꊈ�����s���������̂ł��B

�@�ċx�݂ɂ́A�����Ȃ��̂��܂߂�ƁA�\����ނ̏h�肪�o����邱�Ƃ�����܂��B���̋M�d�Ȋw�K���ʂ������Ӌ`�̂��錾�ꊈ�����s���������̂ł��B

�@�u�ċx�݉ۑ肶�܂�X�s�[�`�����悤�v�Ƃ������ꊈ����������܂��傤�B���Ɍ����̎s������w�Z�̎O���q�搶�ɂ��4�N���ł̎��H�ł��B

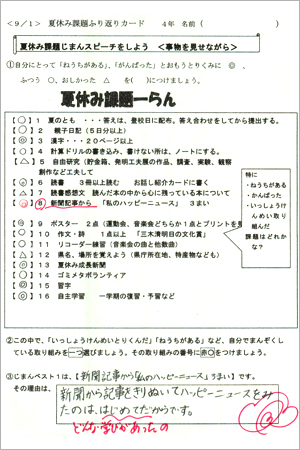

�@�n�Ɠ��ɉ摜�̂悤�ȁu�ċx�݉ۑ�ӂ�Ԃ�J�[�h�v���z�z����܂��B�u�ċx�݉ۑ����v�ɂ́A16��ނ��̏h�肪�L�ڂ���Ă��܂��B�����āA���̂悤�Ȏw�����^�����܂��B

�@�����ɂƂ��āu�˂���������v�A�u��������v�Ƃ������Ƃ肭�݂Ɂ��A�ӂ����A������������ ���i�@�@�j�ɂ��܂��傤�B

�A���̒��Łu�������傤����߂��Ƃ肭�v�u�˂���������v�ȂǁA�����ł܂����Ă�����g�݂�����I�т܂��傤�B���̎��g�݂��ԁ������܂��傤�B

�B���܂�x�X�g1�́A�y�@�@�@�z�ł��B���̗��R�́A�i�g�ɋL���j

�@���̊w�K�҂́A�y�V���L������u���̃n�b�s�[�j���[�X�v3�܂��z��I�����A���̗��R�Ƃ��āA�u�V������L��������ʂ��ăn�b�s�[�j���[�X���݂��̂́A�͂��߂Ă�����ł��B�v�Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B���̗��R�������Â����߁A���t����u�ǂ�Ȋw�т��������́v�Ƃ����₢�������Ȃ���Ă��܂��B

�@�����̏h��̑S�̂����n���čl���i�v�l�́j�A�����ɂƂ��ĈӖ��̂�����̂�I�сi���f�́j�A�����I���R�������i�\���́j�ƁA�v�l�́E���f�́E�\���͂�b���錾�ꊈ���ƂȂ��Ă��܂��B

���ʔ��Q�I�@�x�]���@�像�U�������U

���U1�@���͍\�������̍쐬�ŃX�e�b�v�w�K������

�@�ǎ��̌��ꊈ���ɂ��邽�߂ɂ́A�K�v�ɉ������X�e�b�v�w�K�������������邱�Ƃ��d�v�ł��B�u�ċx�݂̉ۑ肶�܂�X�s�[�`�����悤�INo.2�v�v�����g�i���͍\�������j�ɂ́A���̂悤�Ȏw����������Ă���A�w�K�҂����̎w���ɂ����āA�v�l�́E���f�́E�\���͂����Ȃ���A��������ł����܂��B

�����Ȃ����I�u�ۑ�̂悳�v���������X�s�[�`�������������܂��B

���͂̍\�����l���āA���������܂��傤�B

�q�͂��߁r�킽�������g�ۑ�i�h��j�̒��ŁA�܂����Ă���̂́A

�k�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l

�@�E�����I���R

�k�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l

�q���r����i�̂悳�y��J�������ƁE�H�v�������ƂȂǁz��ڂɌ�����悤�ɏ����܂��傤�B

�E��1�k�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l

�E��2�k�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l

�q�I���r

�k�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l

�@�܂��A�X�s�[�`���e�́q�͂��߁r�Ƃ��āA�u�킽�������g�ۑ�i�h��j�̒��ŁA�܂����Ă���̂́A�v�̂悤�ɁA�ǂ̉ۑ�i�h��j�����グ�邩���������A�u�����I���R�v�����߂ď������Ă��܂��B�ŏ��̃v�����g�ɏ��������Ƃ��A�X�s�[�`���e�́q�͂��߁r�ƂȂ�Ƃ����H�v�ł��B

�@�܂��A�X�s�[�`���e�́q�͂��߁r�Ƃ��āA�u�킽�������g�ۑ�i�h��j�̒��ŁA�܂����Ă���̂́A�v�̂悤�ɁA�ǂ̉ۑ�i�h��j�����グ�邩���������A�u�����I���R�v�����߂ď������Ă��܂��B�ŏ��̃v�����g�ɏ��������Ƃ��A�X�s�[�`���e�́q�͂��߁r�ƂȂ�Ƃ����H�v�ł��B

�@�q���r�̂Ƃ��낪�u��1�v�u��2�v�ƂȂ��Ă��܂��B�u�ڂ��������Ȃ����v�ƌ��������A���������H�v�ɂ���āA���R�ɃX�s�[�`�̓��e���L���Ȃ��̂ɂȂ��Ă����܂��B

�@�܂��A�摜�ɂ���܂��悤�ɁA���̊w�K�҂��A�u���ꂳ��͂����Ƃ���������B�v�̂悤�Ɂu���R�v�Ƃ������ڂ������ŏ��������Ă���Ƃ�������ڂ������Ƃ���ł��B�q�͂��߁r�ɂ����ė��R�������������ʂƌ������Ƃ��ł��܂��B

�@�q�I���r�Ƃ��ẮA�u�V���L��������ʂ��Ă܂�����Ă݂����ł��B�v�Ɗ��z�������Y���Ă��܂��B

�@����ɁA���e�������I���ďI���ł͂Ȃ��A

�����̉ۑ�́u�悳�v��������āA�F��������ق߂Ă��炢�܂��傤�B

�ƁA�F�����Ƃ́u�`�������w�K�����v���s�킹�Ă��܂��B�F�����ɂق߂Ă��炤���Ƃɂ��A�����̃X�s�[�`���e�̂悳���ĔF�����邱�Ƃ��ł��A���M�������ăX�s�[�`���s�����Ƃ��ł���ɈႢ����܂���B

���U2�@���U��H�v���������Ċw�т̂��錾�ꊈ����

�@���͍\�������v�����g�����ƂɁA���̂悤�Ȏw���̂��ƁA�X�s�[�`���e�������A�ǂ�S���̑O�Ŕ��\���܂��B�������w�肵�������앶�ł��B2���ԁA3���Ԃقǂ̈����ł̂����Z�����ꊈ���ł��B

���������܂����Ă���ۑ�ɂ��āA�X�s�[�`���e�������܂��B�F�B�Ɂu�˂������������v�u���܂��ł����v�u�������傤����߂����g�v���Ƃ��`���悤�Ɂu�X�s�[�`�̃��U�v���H�v���ď����܂��傤�B�i���ԁ@1���ԁ@300���Ă��ǁj

���F�B�ɓ`���邽�߂ɁA�ǂ�ȃ��U���H�v���܂������H�@��ȏ㏑���܂��傤�B

����������O���[�v�œ`�������܂��傤�B���Ȃ��̃X�s�[�`��F�����ɂق߂Ă��炢�܂��傤�B

�@���ڂ������̂́A�X�s�[�`���e�������ăX�s�[�`���ďI���ł͂Ȃ��Ƃ���ł��B�摜�ɂ���ʂ�A�������ǂ̂悤�ȁu�H�v�i���U�j�v��p�����̂����������Ă��܂��B�u���R��������Ə������B�v�u1�ځA2�ڂƂ����\�����H�v�����B�v�ƁA���̌��ꊈ����ʂ��āu�g�ɂ������t�̗́v����������ƐU��Ԃ点�Ă���ƌ����܂��傤�B

�@�X�s�[�`���e�������āA�X�s�[�`�����ďI���ł͂Ȃ��u����������A�w�т�����v���ꊈ���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂ł��B

![�P�����т����ꊈ���̂��ׂĂ�������I�@���w�Z����Ȏ��Ɓ��]���p�[�t�F�N�g�K�C�h](/db/book/057912/thumb.jpg)

�D�����ƊJ���ɂȂ肻���ł��B

�f���炵���H�v�ł��B

�܂��������甭�W�����ăX�s�[�`�������s�����ƂŁA�v�l�́E���f�́E�\���͂̌����ڎw���Ƌ��ɁA�ŏ��ɏ��������[�N�V�[�g�̓��e���������g�ƑΘb���Ȃ��炳��Ɍ@�艺���邱�Ƃ��ł���Ƃ������_������Ɗ����܂����B���́A�X�s�[�`������ʂ��āA�N���X���[�g�ɑ��Ăǂ̂悤�Ɏ����̌��t�ŕ\�����Ă����������s���낷��ߒ������܂��Ƃ����_�ɒ��ڂ������Ǝv���܂����B���̉ߒ��́A�b����̎��ȔF����[�߁A���҂��ӎ����Ȃ���\�����@��T��@��ɂȂ�Ǝv��������ł��B