- 教育オピニオン

- 教育学一般

すべての子どもは、成長・発達したいという内的生命力をもっています。環境が整えば、主体的に学び、自分を育てようとします。これを自己教育といいます。この自己教育という学びには二つの側面があります。一つは、敏感期にある子どもが発達課題を達成する過程。もう一つは、内的で、心の深層にある動機に基づく深い学びです。

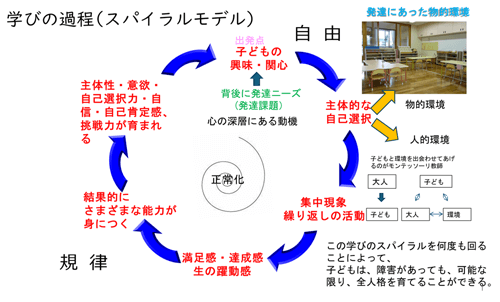

下の図をご覧ください。

敏感期にある子どもが発達課題を達成する過程

自己教育、学びの出発点は、ひとり一人異なる興味・関心です。その背後には、敏感期に位置づけられる各発達課題が隠れています。ひとたび、子どもの発達課題が始動すると、それを達成しようと周囲のものに興味・関心をもち、主体的に活動を選び、取り組みます。これにより、集中現象が生まれ、様々なスキルが身に付いていくのです。

例えば、目と手の協応を獲得するために、ビンにおはじきをつまんで、落とす活動に集中している子どもを想像してください。重要なのは、このスキル獲得(認知発達)は、子どもの興味・関心から始まる豊かなプロセスの結果であり、大人が強制的に何かを教えた結果ではないということなのです。子どもの学びは、内発的動機に支えられていることが大切です。

内的で、心の深層にある動機に基づく深い学び

もう一つの側面は、子どもの心の深層にある興味・関心から始まる学びです。子どもは内面でsense of wander(驚きの感覚)や内的な対話を通して、疑問や関心を抱き、深い学びに導かれます。この学びは、知識を部分的に教え、それが集まれば全体を構成するというものではありません。子どもは、自分の興味・感心に基づいて、様々なものと関係づけながら、知識だけではなく、感情、精神性、社会性、身体性などを統合させ、独自の知識体系や世界観を創り上げていきます。最終的には人格形成にもつながるホリスティックなプロセスなのです。

例えば、恐竜に強い興味・関心をもった子どもが、とことん調べ、比較し、考えて、自分なりの恐竜の見方を創造し、やがてはそれがその子の人格にまで組み込まれていくのです。この時、何ヶ月も恐竜ばかりになります。学びの過程では、興味・関心は偏るのですが、それも自然なことであり、その過程を通して、独自の恐竜観を形成し、やがては、その子の知識体系を創造していくことになります。

この学びの過程で起こる集中現象は子どもを大きく変える力でもあります。これはユングの箱庭療法にも通じるものです。砂箱の中に自分の好きなミニチュアの人形やオブジェクトを自由に配置することで、自分の内面を表現し、自己理解や癒しを促すのです。

集中現象については、チクセントミハイのフロー理論によって、現代的に説明されています。フロー理論は、子どもが、内的な対話を通じて、深い集中や没頭を経験し、驚きや深い興味・関心が生まれることを論じています。また、神経科学の視点からも、脳の報酬系が集中の意味を明らかにしています。

すべての子どもは、このような学びのプロセスを経て成長し、発達に問題がある子どもでも改善が見られることがあります。では、この学びをどのように支援できるでしょう。それについて見てみましょう。

「みんな一緒でなければ」という価値観からの転換

ひとり一人が異なることを前提に考えることが必要です。そうでなければ、ひとり一人異なる興味・関心を心から認めることはできません。また、障害、健常という二元論的な見方を変えることも必要です。障害と健常を完全にわけることはできません。現実的には、目の前の困っているところも、良いところももっているひとり一人異なる子どもが存在するだけです。

この前提を踏まえた上で、子どもの興味・関心を理解し、そこからの出発を全面的に応援する必要があります。そのためには、子どもをよく観察することです。大人が偏見と先入観で、その子どもの興味・関心を勝手に決めてしまわないこと。子どもは、大人の気持ちを読み、従いがちですから、その子が自分は自由に選んでいいんだという大人への信頼感をもてるようにすることが大切です。そのためには、小さいころから、選択の自由を与えることが必要です。

子どもの本当にやりたいと思っていることを一緒に探す

興味・関心がなかなか見つからない子どももいますから、子どもの本当にやりたいと思っていることを一緒に探すことが必要な場合もあります。

そのためには、環境が必要になります。自分が一体何に興味があるのかはなかなか分からないものです。子どもの周囲に今の子どもの発達にあった教材などを整理して配置することで、自分の興味に出会いやすくなります。また、子どもが内的な深い興味・関心を見つけられるように、絵本を読んであげたり、いろんな経験をさせてあげたりすることも必要です。その時には、いろいろと教えようとしないで、そっと見守ることが必要です。

このように、子どもが集中すると、それまでの困難な行動に変化が現れることがよくあります。

しかし、この学びの過程にうまくのれない子どももいます。その場合には、認知科学の知見を活用し、行動の原因を分析して仮説を立て、支援方法を検証し続けることが必要です。そして、安定し、落ちついて活動に取り組み、偏っていても、その子らしく生きることができるようにしてあげることが大切です。

最後に、その子らしく育ち、生きている子どもを、潰してしまうことのないように、違いを認める社会をつくっていきたいものです。